视频摄制:河北日报记者田明、许佳奇、王木者 河北新闻网记者周国梁

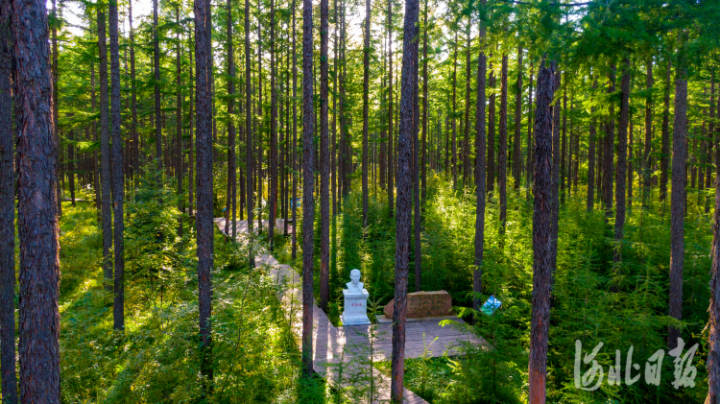

离离暑云散,袅袅凉风起。处暑时节,塞罕坝机械林场尚海纪念林内,满眼苍翠,高大的落叶松连绵成绿色的海洋。

这里是百万亩人工林海世界奇迹的起点,也是一个绿色使命和初心的起源。

8月23日至24日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省承德市考察。这是23日下午,习近平在塞罕坝机械林场尚海纪念林察看林木长势。新华社记者 谢环驰 摄

8月23日下午,习近平总书记来到塞罕坝机械林场尚海纪念林,察看林木长势,了解动植物保护等情况,并同林场三代职工代表亲切交流,共话林场沧桑巨变,共谋林场未来发展。习近平总书记强调,塞罕坝精神对全国生态文明建设具有重要示范意义。要传承好塞罕坝精神,深刻理解和落实生态文明理念,再接再厉、二次创业,在实现第二个百年奋斗目标新征程上再建功立业。

“像保护孩子和家人一样守护好林子”

“听了习近平总书记的重要讲话,感觉太提气了,太振奋了,太激动了!”见到记者时,49岁的塞罕坝机械林场场长陈智卿还沉浸在激动与喜悦中,一连用了三个词表达自己的感受。

尚海纪念林位于塞罕坝机械林场原马蹄坑造林会战区,一棵棵近30米高的落叶松针叶苍翠、刚劲挺拔。

“总书记走进尚海纪念林时说,走进这么大一片森林,感觉真好。”这么一句感叹,对陈智卿和林场三代务林人来说,无疑是最大的褒奖,“在交通不便的情况下,总书记能够来到塞罕坝,并看望林场职工,这是对我们塞罕坝人的关心关爱,也是对我们59年来植树造林工作的肯定。”

8月23日至24日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省承德市考察。这是23日下午,习近平在塞罕坝机械林场尚海纪念林考察时,同林场职工代表亲切交流。新华社记者 李学仁 摄

沿着林子里的木栈道,总书记一路走、一路看。一个细节让陈智卿心头暖流涌动:“总书记抚摸着一棵兴安落叶松,仔细察看林木长势,了解动植物保护等情况。”

“这张照片拍出了黑琴鸡最美的样子!”“这里的马鹿有多高?”陈智卿回忆,总书记问得专业、看得仔细,对保护动物的生活习性和植物的形态特征如数家珍,对动植物多样性保护工作格外关注。

“啾啾、啾啾……”林子深处不时传来阵阵鸟鸣,或清脆,或婉转;时而短促,时而悠长……鸟儿的歌唱,给山林增添了一份生趣。

在尚海纪念林中的林间栈道上,总书记不时驻足。

远眺,塞罕坝百万亩林海,筑起了一道牢固的绿色屏障,有效阻滞了浑善达克沙地南侵。

呼吸,塞罕坝的森林年释放氧气59.84万吨,约相当于219万人呼吸一年空气的氧含量。森林中“空气维生素”负氧离子的含量,最高达每立方厘米8.5万个。

倾听,鸟语虫鸣。塞罕坝生物多样性得到恢复,栖息着陆生野生脊椎动物261种、鱼类32种、昆虫660种、植物625种。

塞罕坝的落叶松面积达68万亩,是第一大树种。河北日报记者田明摄

“一路上习近平总书记十分亲切地与我交谈,对林场的工作给予肯定,并再三叮嘱,防火责任重于泰山,要处理好防火和旅游的关系,坚持安全第一,切实把半个多世纪接续奋斗的重要成果抚育好、管理好、保障好。要加强林业科研,推动林业高质量发展。”陈智卿说。

陈智卿介绍,为确保森林资源安全,塞罕坝机械林场建立了“天空地”一体化森林防火预警监测体系,有效提升了防灭火能力,实现了卫星、无人机、探火雷达、视频监控、高山瞭望、地面巡护有机结合,快速反应。

“我向总书记汇报,现在我们看到每片林子,就像看到我们的孩子和家人一样。我们一定像保护孩子和家人一样把这片林子保护好,做上不辜负祖宗,下不愧对子孙的事。”陈智卿告诉记者,“总书记听到这句话非常高兴,大声说了句‘好’。”

“塞罕坝林场建设史是一部可歌可泣的艰苦奋斗史”

松涛阵阵,草香袅袅。

在林间木栈道上,陈智卿一边走一边向总书记汇报:“尚海纪念林是当年马蹄坑会战的成果,是我们塞罕坝百万亩林海起源之地。”

塞罕坝机械林场建场之初,因缺乏在高寒、高海拔、干旱沙地造林的成功经验,连续两年造林成活率不足8%。1964年4月,时任林场党委书记王尚海亲自挂帅,组织开展了马蹄坑机械造林大会战,栽植落叶松516亩,当年成活率96%,从此拉开了大规模造林的序幕。

清风徐来,巨松无言。

在尚海纪念林中展示的一组马蹄坑会战老照片前,总书记停下脚步。

陈智卿向总书记介绍,当时的马蹄坑一带还是一片荒原,大型植苗机掀起沙土,第一代林场建设者们跟在植苗机后把栽植的苗木踩实。

另外几张老照片记录了当年塞罕坝林场建设者住过的马架子、冬天化雪水喝的情景,真实再现了建设者们“一日三餐有味无味无所谓,爬冰卧雪冷乎冻乎不在乎”的革命乐观主义精神。

图为8月23日拍摄的塞罕坝机械林场尚海纪念林。河北日报记者田明摄

从“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地到原野葱茏、林海茫茫的百万亩世界最大人工林。总书记对“美丽的高岭”念兹在兹。2017年8月,习近平总书记在重要指示中这样定义“塞罕坝精神”:牢记使命、艰苦创业、绿色发展。

“塞罕坝的功绩,党和国家没有忘记。塞罕坝务林人的付出,总书记始终牵挂在心。”说起习近平总书记的关心关怀,陈智卿十分感动,“塞罕坝的成功是几代人听从党的召唤,坚持党的领导,牢记使命,发挥社会主义制度优越性的实践成果。”

“塞罕坝林场建设史是一部可歌可泣的艰苦奋斗史。你们用实际行动铸就了牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神,这对全国生态文明建设具有重要示范意义。”听到习近平总书记的高度评价,塞罕坝机械林场第一代务林人陈彦娴按捺不住激动的心情:“塞罕坝精神是总书记亲自为我们提炼出来的。这不单是对我们老一代塞罕坝人的高度认可,同时也是对我们二代、三代建设者接续奋斗的认可。”

“我们经常说,塞罕坝的林子是绿色的,精神是红色的。总书记把塞罕坝精神提升到中国共产党精神谱系一部分的高度,让我们非常振奋。”总书记的鞭策,也让陈智卿感到肩上的担子沉甸甸,更加坚定了接下来的发展决心:“抓生态文明建设,既要靠物质,也要靠精神。我们要接续奋斗,传承好塞罕坝精神,把这片林子管好、护好、经营好。”

“传承好塞罕坝精神,再接再厉、二次创业”

尚海纪念林中有一块石碑,上面深深镌刻着“绿之源”三个字。在石碑前,总书记和林场职工代表亲切交流。

“现在的生活怎么样?”对塞罕坝第一代建设者代表、“六女上坝”主人公之一的陈彦娴,习近平总书记关切地问。

“目前塞罕坝有没有入侵性害虫?”专业的提问,让第三代务林人、塞罕坝的“森林医生”袁中伟一下子忘了紧张。

“我们能明显感觉到,总书记深深关心着林业人的生活,关注着塞罕坝当前的保护和未来的发展。”陈智卿说,让他们感受更强烈的,是总书记心中始终有一盘着眼长远的“大棋”,他亲临塞罕坝考察,既是对“塞罕坝人”数十年如一日艰苦奋斗的肯定和鼓舞,更是对不断推进生态文明建设的再一次明确宣示。

塞罕坝的落叶松面积达68万亩,是第一大树种。河北日报记者田明摄

绿水青山就是金山银山。近年来,塞罕坝机械林场在精准提升森林质量上下功夫,开展近自然、人工异龄复层林经营。助力脱贫攻坚、乡村振兴,通过驻村帮扶、生态旅游、苗木生产,使4万多百姓受益,带动2.2万名贫困人口实现脱贫,被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号。落实碳达峰碳中和目标要求,积极开展碳汇交易,已备案474.9万吨。

“习近平总书记嘱咐我们,要更加深刻地理解生态文明理念,再接再厉,二次创业,在新征程上再建功立业。”陈智卿说,“这既为林场接续发展指明了方向,又给了我们巨大的前行动力。”

重温习近平总书记嘱托,陈智卿深有感触:“一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。我们要在接力传承的基础上,搞好森林质量的精准提升,力争到2030年,林场有林地面积达到120万亩,森林覆盖率提高到86%,让森林生态系统更加稳定、健康、优质、高效,生态服务功能显著增强,全面开启二次创业新征程,建设塞罕坝生态文明示范基地,推进塞罕坝创新发展绿色发展高质量发展,把塞罕坝在生态文明建设上取得的成果更好地弘扬出去。”(河北日报记者高原雪、袁伟华、陈宝云)