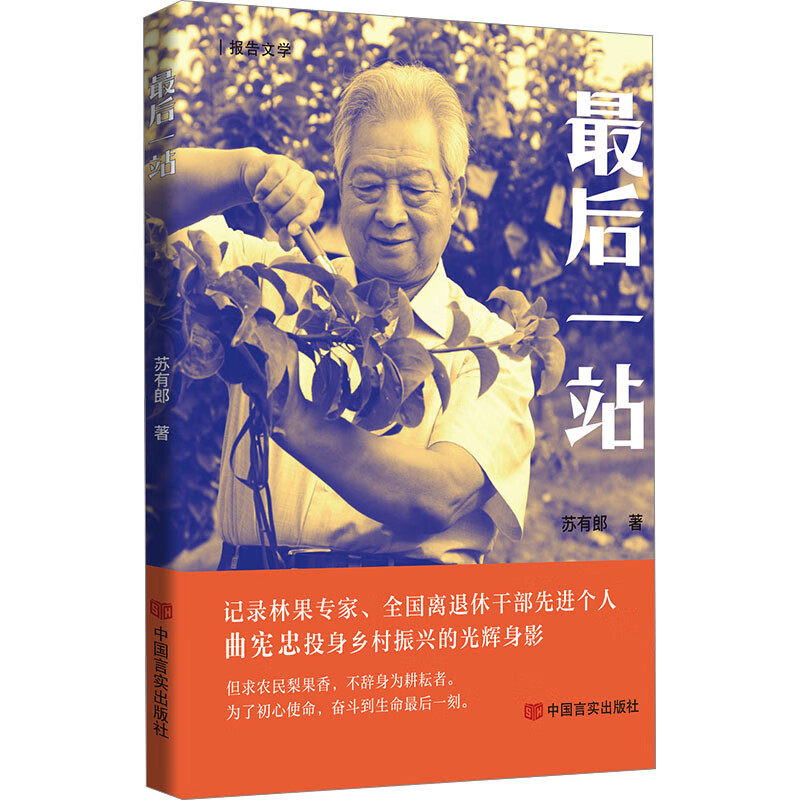

作为新闻真实性与文学感染力紧密结合的文体,报告文学在描绘社会变迁图景、展现当代人物风貌等方面,展现出强大的生命力与洞察力。苏有郎撰写的报告文学《最后一站》(中国言实出版社2025年2月出版)讲述了林果专家曲宪忠离岗不离党,退休不褪色,扎根威县十年,帮助当地发展梨产业、造福一方百姓的感人故事,多角度呈现了威县发展梨产业推动乡村振兴的奋进历程。

作者以精耕细作的创作态度,在人物书写中展现出对细节的精准捕捉与深沉关怀。在承担书写曲宪忠事迹的任务时,面对主人公已逝、无法亲述的客观局限,他并未止步,而是深入威县,通过扎实的田野调查,悉心搜集梨农饱含深情的记忆片段,从而以文字重构曲宪忠的生动形象与温暖笑容。

作者用两个“窟窿”,勾勒出一位淡泊朴素、专注事业的老专家形象——“他夏天穿的那件蓝绿色T恤衫,早已洗得发白,右上角口袋早有了窟窿。他下身穿的那条灰裤子,后襻处也有了窟窿。皮带早磨得发毛,一看就知用了多年”。这身朴素的衣服,不仅未显寒酸,反而如同一枚精神勋章,映照出主人公淡泊物欲、全心奉献的品格。与衣着形成鲜明对比的,是曲宪忠将先后获得的80多万元奖金,用于发展威县梨产业。同时,他还注意到曲宪忠的蓝布兜里总是装着修枝剪与笔记本等细节,展现其扎根梨产业的务实和奔波田间的辛劳。这些细节共同构建出有血有肉的人物形象。通过一个个真实可感的细节,作者让曲宪忠在文字中重新“在场”,以温和而坚韧的形象,长久地留存于读者心中。

作者在塑造曲宪忠形象时,巧妙运用侧面描写这一文学手法,以他人言行与事件为镜,多层次映衬出曲宪忠精神的感召力与深远影响,让人物形象的精神内核更具穿透力与感染力。作者并未直接夸赞曲宪忠的育人理念,而是通过呈现其人才培育实践的最终成果来侧面烘托。从引进相关专业大学生,到进行农民技术职称评定,再到组建社会化服务组织,曲宪忠用一系列行动将“农民变专家”的设想落地。而“状元梨园”负责人宋德兴面对求助时那句“我是曲老培养的,你以后有啥事只管问我”的坚定回应,不仅印证了“农民变专家”的实效,更凸显出曲宪忠精神已内化为培育对象的行为准则,农民不仅掌握了技术,更传承了他的责任与担当,为精神感召力埋下坚实的实践根基。

作者还通过描写受曲宪忠影响者的态度变化,进一步拓展其精神影响的维度。曲宪忠凌晨抽查梨园浇水情况,因发现问题当场发火并推动解决,这一严格较真的行为,并未引发抵触,反而让包括被批评人员在内的所有人都被其人格魅力打动。这种“严管背后的信服”,从侧面印证了曲宪忠精神并非停留在表面,而是通过其言谈举止转化为他人的情感认同,让精神境界的呈现更显立体与真实。

“最后一站”这个标题颇有深意,作者的创作巧思在于,并未让“最后一站”停留在“终点”的伤感叙事中,而是通过刻画青年一代的成长,赋予其“新起点”的深层含义。农大学生于春亮从“再渴也喝不下沾土的水”的青涩,成长为独当一面的技术骨干;“草木才子”大量涌现,420多名职业梨农的培养也以此为起点。作者借此解构了“终点”的局限,让“最后一站”成为青年投身产业、传承精神的“加油站”,形成“个人奉献终点”与“群体成长起点”的鲜明对照,凸显精神的延续性。

《最后一站》以报告文学的真实性为骨、文学性为魂,让曲宪忠的奉献精神突破时间与空间的限制,延伸为乡村振兴语境下的精神符号,不仅完成了对无私奉献的老专家的致敬,更将基层奋斗者的担当、传承者的坚守,转化为可感可知的时代共鸣,为报告文学如何书写当代人物、传递时代精神,提供了极具价值的实践样本。(邓迪思)