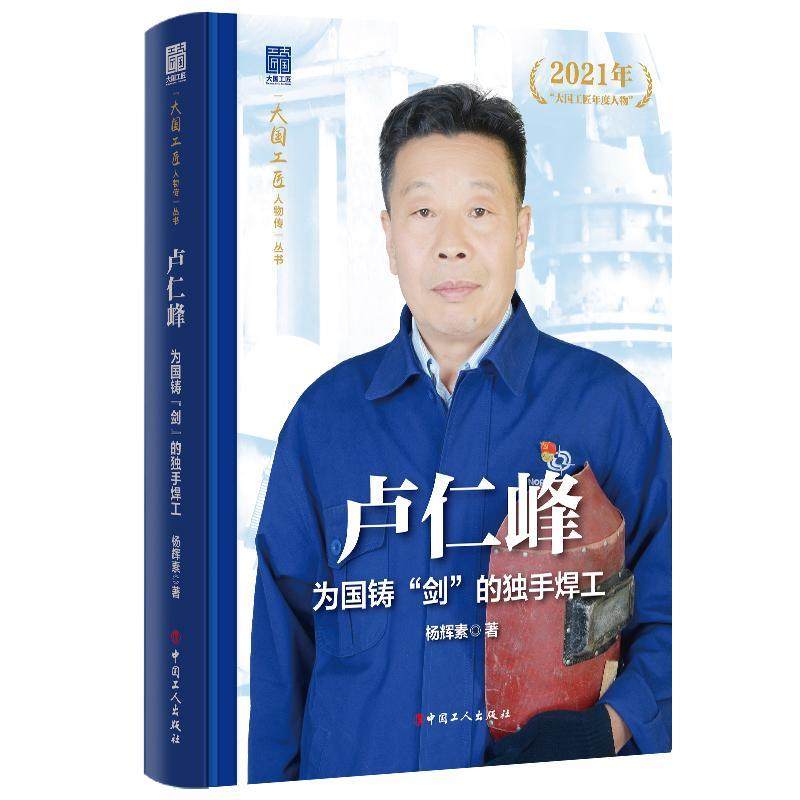

报告文学作为纪实类文体,真实性是其生命,思想性是其灵魂。一部优秀的报告文学作品,要求作家在恪守真实的前提下,以思想穿透表象,以文学赋能叙事,实现对人物精神的深度开掘与时代价值的崇高礼赞。由杨辉素撰写的长篇报告文学《卢仁峰:为国铸“剑”的独手焊工》(中国工人出版社2025年6月出版)讲述了2021年“大国工匠年度人物”卢仁峰的奋斗历程,细腻呈现了新时代大国工匠的精神世界。

杨辉素是一位勇于挑战自我的作家。她曾跟踪采访流浪儿童、社区警察、大山里的邮递员、扎根阜平的蘑菇种植专家、七里海畔种稻人、火车站的青年志愿者等,创作出以长篇报告文学《给流浪儿童一个家》《坚持》为代表的多部(篇)优秀作品。长期跨行业、跨群体的精耕细作,锻造了她扎实的采访和写作功底,更为她的才情淬入责任和担当,为她把握更有难度、更具挑战的创作做好了准备。“卢仁峰”这一人物的创作,正是她的一次“高点起跳”。面对“大国工匠”这一厚重题材,她凭借过往练就的洞察力与表现力,精准地捕捉到人物的精神内核。

写好英模题材的报告文学很难,写好工业领域英模人物难上加难。将冰冷刚硬的数字、符号和术语想明白、弄通透,并在此基础上,将工业意象文学化、诗化,最考验作家的耐心和慧心。大国工匠卢仁峰,在军工焊接岗位坚守40余载。他经历过人生的至暗时刻,23岁在生产攻坚中左手致残后,通过每日100根焊条的训练恢复焊接能力,成为一名单手焊接的焊手,创造了“顶压带水焊”的行业奇迹。他参研并接连攻克国之重器的焊接难题,将一次又一次的“不可能”变为“一定能”。他淡泊名利,将技术要领倾囊相授,在焊花闪烁间传递着技艺与精神的双重火焰。在杨辉素的娓娓讲述中,我们看到了一位将个体生命熔铸于一杆焊枪,将个人价值与家国情怀“合体”的大国工匠。

书中,杨辉素通过两件事勾勒出卢仁峰鲜为人知的侧面。一是,每当工作上有压力,卢仁峰就独自一人去小店吃上一份羊棒骨,选个静静的角落,全神贯注地吃,将大脑所有纷扰排空;二是,每当攻关成功,卢仁峰会自掏腰包请一起参与的徒弟们吃饭,吃饭间高唱红歌。这两个细节让读者得以窥见卢仁峰在工作之外的生活日常,也让这一人物形象更显真实可信。杨辉素的采访多维度、立体化,没有局限于人物的工作身份,而是深入到生活场景与情感表达中,使笔下的人物能让读者信服。

为国之栋梁立传,必当以工匠精神为之。杨辉素的创作,正是这一理念的生动印证。她用功用情,像工匠熟悉自己的工具般,细致揣摩笔下的题材与人物,连“小卢匠”“小皮球”这般亲切的外号也不轻易放过。现实生活的丰富与复杂,人物情感的多棱与命运的起伏,往往超出想象。写作者唯有以平等的目光凝视,以朋友的真诚走近,才能真正走进人物的内心世界,对英模平凡中的崇高和崇高中的平凡,有深切的、辩证的理解。好作品从来不是从材料堆与数字表中浮出,它诞生于脚力、眼力、脑力、笔力的共同拼搏,成形于深入生活、虚心学习的漫长过程。“修辞立其诚”,这份“诚”,在报告文学中,首先是一座由深入采访构筑的基石——扎实、可信、充满温度。它让书写不悬浮于颂扬,不陷落于概念,而是稳稳扎根于人的真实、时代的真实。

在报告文学的艺术探索之路上,杨辉素始终带着一份深植于心的信念。这份信念,化作她对工业题材的诗意转化,以丰富的细节构建起文本的感染力,让硬核的工业叙事焕发出细腻灵动的文学光彩。比如,卢仁峰进工厂,岗位原本是电工,但他偏要转焊接工,理由是他无意间看到两位师傅漂亮的焊活儿。作者写道:“他们竟然把锅炉焊得那么漂亮,焊缝那么匀称,就像是一根麻绳箍在两扇半圆形的压力锅上面,焊缝闪着银色的光芒,一纹压着一纹,像女孩的麻花辫,像黄河大鱼的鱼鳞纹,对接得严丝合缝,焊纹又那么平整光滑。这哪里是在焊锅炉?分明是在进行艺术创作啊!”在这段描摹中,工业焊缝被赋予了“麻绳”“麻花辫”“鱼鳞纹”等一系列鲜活意象,既精准还原了焊接工艺的专业特质,又以诗意联想消解了工业场景的冰冷感,让读者真切感受到卢仁峰为何会对焊接产生“一眼万年”的热爱。如此生动的刻画和描摹在文本中俯拾皆是,共同构筑了她独特的叙事风格。那些如星辰般布列的场景、特写与细节,使得其叙事布局灵动绵密,呈现出一种举重若轻、当行当止的从容气度。

该书既是向大国工匠的致敬,也是报告文学创作方法的实践示范。杨辉素以真诚贴近人物,以匠心书写大国工匠,在真实与艺术之间找到了精妙的平衡。这部作品不仅呈现了一位大国工匠的奋斗历程,更让读者看到,当创作者以“诚”为基、以“情”为脉、以“思”为魂,便能让笔下的人物真正走进读者心里,让传递的精神真正成为激励人心的力量。而这样的创作,正是对“为国之栋梁立传”最好的回应,也成为记录时代、礼赞精神的生动注脚。(宁雨)