年谱,是人物传记的一种。与一般传记不同的是,它将谱主的生活描述精确到月甚至日,每一则材料都有出处,最大限度地保证内容的真实性。如果作者对谱主的生活历程、精神状态、性格等没有整体把握与准确判断,识见浅薄,材料堆砌,就会造成人物生平、交游线索混乱,思想、情感脉络模糊。

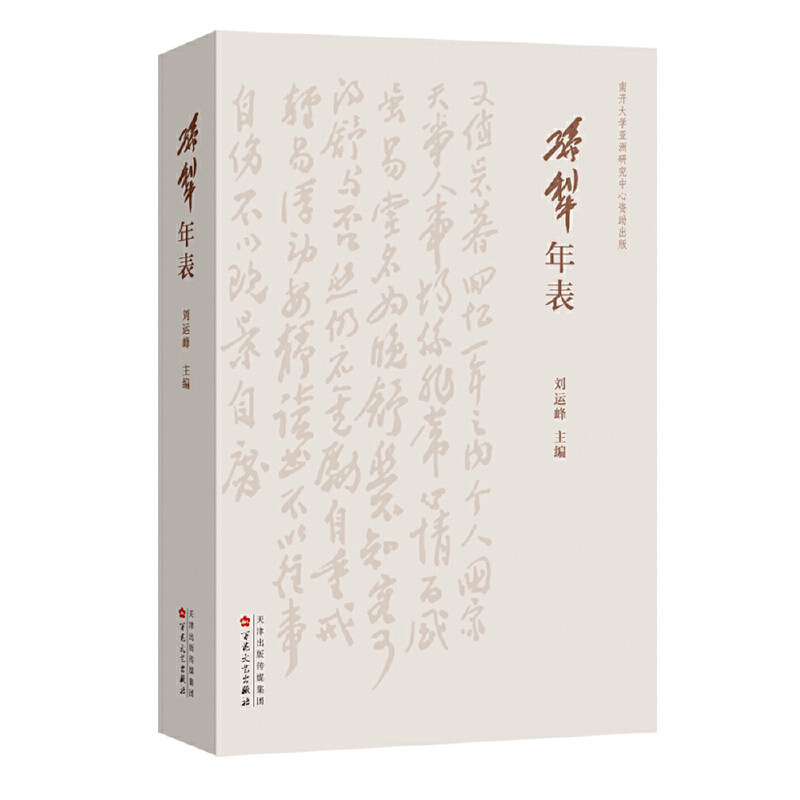

迄今为止,关于孙犁的年谱作品可追溯至冉淮舟的《孙犁著作年表》《孙犁作品单行、结集、版本沿革年表》,之后有傅瑛、黄景煜的《孙犁年表》,近年又有段华的《孙犁年谱》。这些年谱各有千秋,有力推动了孙犁研究向纵深发展。2024年,在傅瑛、黄景煜《孙犁年表》基础上,利用最新发现的材料,参考现有孙犁传记和年谱作品,刘运峰主编了《孙犁年表》(百花文艺出版社2024年11月出版)一书。这部年谱对孙犁不同阶段的重大事件、文学创作、评论写作、著作版本流变及主要影响等进行了清晰记录,涵括了孙犁的完整一生。

作者在材料的深挖与广泛的搜罗、辨识上下了很大功夫,认真确定材料的使用角度,精心选择贴切的叙述方式,详尽再现了孙犁真实的精神面貌,使人物鲜活地展现在读者面前。

年谱著作中,谱主生活轨迹容易描述,精神生活的描述则需匠心。作者采用平视的眼光,以知人论世的方式处理孙犁复杂的人生历程,包括思想、情感、处事方式、人生关键时刻的选择等。从这部年表中,我们看到了既是普通人,又有着独特灵魂的孙犁:早年他是热情而单纯的左翼文艺青年;抗战时期,他是略带忧郁气质的抗日战士;新中国成立初期,他是激情澎湃的报人、作家、评论家和称职的教师;“文革”期间,他是忧愤的思考者;新时期,他则是迎来创作第二春但又有着深深无力感的读书人。

除了这些整体印象,作者还精心选择了一些细节材料,用以展示孙犁特定时代的典型心态,使孙犁的形神更有立体感,显示了作者对时代风云际会中孙犁丰富的生活多侧面的理解。

对孙犁1944年11月15日致田间的信和1949至1958年间致康濯的几封书信,作者选择了表现孙犁这一时期精神波动较为激烈的内容入表,而没有在人物行踪、作品写作、内心真实状态三个维度上平均使用材料,突出了孙犁心理层面的变化,也为孙犁后来的一些做法提供了思想依据。如入表的1949年2月21日致康濯的信,作者摘取了“由于劳累,不愿做编辑,特别是在城市编报纸副刊,有海派作风,实不习惯,仍想回冀中写小说”一句,表现了虽欣逢盛世,但习惯了游击编报又来自农村的孙犁对这种转变的不适应。埋在心底的苦恼,也是孙犁“激情澎湃”之下的另一面。

本表还用材料生动表现了孙犁“文革”期间的悲喜生活:刚从干校回来,做见习编辑,虽上班,却也为了图清净,拒接在他看来无聊的办公电话;心情不好,连魏巍女儿的来访也略有怠慢;1973年7月,手划伤,谱中为孙犁在给陈乔、韩映山等的信中对此不厌其烦的反复诉说记了一笔。作者还特地补充了一条新发掘的材料。1974年,孙犁去石家庄,见到田间、李满天、吴泰昌,对众人说:“有人说我有出世思想,搁笔不写了,简直是笑话,我入世还不够,还要写,多写。”孙犁这样说,是一种表态,也是内心深处对写作的一种渴望。此后,孙犁也会忙里偷闲,为了见见老友,大雪后步行一个多小时去参加梁斌的家宴,并于当日致冉淮舟的信中特地提上一笔,可见心情之愉悦。

对晚年的孙犁,作者采用了当事人大量的回忆文字和日记材料,记录了他的患病、读书、交游和写作的情况,再现了孙犁晚年伴随着年老、健康状况下降而表现出来的复杂心理状态和性格:孤独但又怕人来访,心有不甘但又无余力,以写作安慰自己,难免感时伤怀。尽管如此,他依然对段华等晚辈关心备至,与他们交流读书、写作心得,关心老同学邢海潮晚年的生活。需要注意的是,“病句的纠缠”事件仅仅当作人生中一个较大的波澜来处理,并没有提供更多的材料,也没有放在突出位置,这隐含着作者的某种认识。在作者看来,这一事件也许并不应像一些论者所说的那样,直接导致了孙犁的“幻灭感”。因为这一时期孙犁已经出现了老年病症的明显症状,身体状态已不足以支撑他的思考和写作,他不得不封笔,谈“幻灭感”有些夸大其词。

当然,这部年谱也有可改进之处。由于它是最新著作,不可避免地要参考之前的研究成果。但参考之前,应当进行必要的辨识,防止以讹传讹。另外,或许是材料相对缺乏的缘故,有些内容明显单薄,造成前后篇幅上的失衡。其实,近些年,这方面的研究工作一直在进行,也有新的佚文被发现。相关成果可以拿来参考,充实《孙犁年表》。(张占杰)