从《满月儿》到《消息》,贾平凹始终以秦岭为根、以大地为纸,书写着世间百态。这部新作将秦岭生灵与大地风物、历史民俗与世道人心交织,在虚实之间完成了对当代生活的深度描摹。

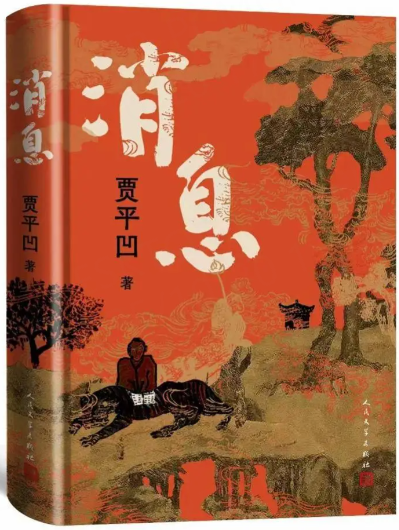

在中国当代文坛,贾平凹是一位孜孜不倦的勘探者。他以朴拙深邃的笔触,不仅记录了社会的变迁,而且深入探讨了人性的复杂与生命的本质。近日,其长篇笔记体小说《消息》由人民文学出版社出版。这部凝结着作家近两年密集采风心血的作品,以“脚踩大地”的创作姿态,在传统文学文脉与中国大地的肌理交织中,勾勒出一幅兼具文化厚度与生命温度的当代“山居图”。

贾平凹于20世纪70年代开始文学创作,发表的第一篇作品《一双袜子》,1973年8月刊登在陕西《群众艺术》杂志。几年后,他的第一篇短篇小说《满月儿》获得1978年首届全国优秀短篇小说奖。1987年,他的小说《商州》掀起地域写作的浪潮,用文学为“商州”构建了独特的文化符号。2008年,长篇小说《秦腔》获得第七届茅盾文学奖,这是陕西作家继路遥《平凡的世界》、陈忠实《白鹿原》之后,第三部获得此奖项的作品。《古炉》《带灯》《老生》《山本》《暂坐》《河山传》……从商州到秦岭,五十余年里贾平凹步履不停,其文本展现方式不断求新求变,内容也愈加多姿。

“唯有脚踩大地,才能写出直抵人心的人间故事”,《消息》一书的诞生,始于贾平凹对“文学扎根现实”理念的践行。与早年“商州系列”聚焦陕南一隅不同,此次为创作这部作品,他在2022年至2024年间进行了多次采风。在故乡商州,他走了6个乡镇,然后去了陕南、陕北,走了10个县30个村寨,还去了甘肃、山西、河南、山东。所到之处,万象繁华,感触纷至沓来。采风让贾平凹“读懂八大山人了,读懂苏东坡了,他们的书画和诗文,不仅是愤世嫉俗,而更多是意气达适,是精神的自由翱翔”。

在这场“大地倾听”中,贾平凹不是浮光掠影的观察者,而是以“在场者”的姿态成为沉潜大地的倾听者——田埂上的一句闲谈、老屋檐下的一次偶遇、集市里的一番争执、山民口中的一段往事,都成为他捕捉生活本真的“消息”。他在访谈中提及,书名是写到5万字后,看到了“百草奋兴”“群生消息”的话才确定。这恰恰印证了作品素材与主题的共生关系——那些来自土地的“消息”,本就蕴含着万物生长的生命密码。这种将采风所得转化为文学叙事的能力,既延续了他的写实传统,又在地域广度与观察深度上实现了新的突破。

这些来自土地的“消息”,构成了作品的叙事根系。写作中,贾平凹摒弃了刻意雕琢的戏剧冲突,将目光锁定在普通人身上。他们在黄河滩上的劳作、在山林中的自省、在时代潮流里的彷徨、在人情往来中的坚守,都被贾平凹以细腻笔触记录下来。他怀着对大地的敬畏以及对众生的关切,让书中的每一个“消息”都带着大地的温度与生命的质感。在作品后记中,贾平凹说:“你看到了别人没看到的,发现了别人没发现的,你把它记下来,写成文章,目的是带更多人也进入异境,唤起我们的情怀。”

在叙事手法上,《消息》最鲜明的特质是对“中国文法”的深度回归与创造性突破。全书由90余个相互独立又彼此勾连的短篇构成,这种结构承续了《山海经》的志怪叙事传统与《聊斋志异》的笔记文体精髓,又在当代语境中完成全新演绎。贾平凹将古塔、山林、河流等自然意象赋予灵性与隐喻,让山水草木皆成为故事的隐形叙述者。恰如他对这部作品的评价:“一部作品如山一样有脉向,峰峦随脉向起伏。《消息》里没有迷恋于一个完整的故事,而醉心于一种气息的弥漫,如荷锄而立在田间,看雾起霜降,听土壤呼吸,领悟四季之变化。”

该书以黄河晋陕大峡谷开篇,用“水经流图”般的结构,将历史传说、民俗风物与当代生存状态交织缠绕。这种叙事有散文的风度和气质,松弛自然却暗藏筋骨,又实现了“从心所欲不逾矩”的文体突破,因此,它不是严格意义上的长篇小说,也非单纯的短篇集,而是以“消息”为线索串联起的有机整体,恰似当代“清明上河图”,于细节处见宏大,于零散中显完整。

作为兼具文学与书画双重建树的创作者,贾平凹在书写《消息》时,延续并深化了笔墨共生的表达传统,创作了多幅相关画作。精心挑选后,将24幅画作插入其中,形成与文字互为表里的叙事共同体。

笔墨之间,藏着作家对自然与人间的双重体悟。画中老树的虬曲枝干,既是风物写实,亦是生命韧性的象征;远山上,在云雾里依稀可见的古建筑,飘逸灵动,似有悠远的古意传来;还有一个个敦厚可爱的小生物穿插其中,似是传来“消息”的使者。这些画作既暗合文字的情感节奏,更彰显着中国传统美学的神韵。文学与绘画的多维表达,让《消息》的“人间图景”不再局限于文字叙事,而是成为可感、可触、可赏的立体艺术,为读者呈现出更丰富的审美体验。

从《满月儿》到《消息》,贾平凹始终以秦岭为根、以大地为纸,书写着世间百态。这部新作将秦岭生灵与大地风物、历史民俗与世道人心交织,在虚实之间完成了对当代生活的深度描摹。正如贾平凹所说:“不论所写的是如何的日常琐碎,是‘散点透视’,还是‘春秋笔法’微言探幽,而我记着这样一段话——‘波澜为世之常,小鱼逐浪而善泳,跃然歌咏。然,谁知百尺之下心?谁知水之深?’写这些东西,兴趣已经不在那种刻意地歌赞或批判,而倾心于观摩人性的隐秘,传达经世的体验,去追寻属于文学的‘终极意义和魅力’。”(肖煜)