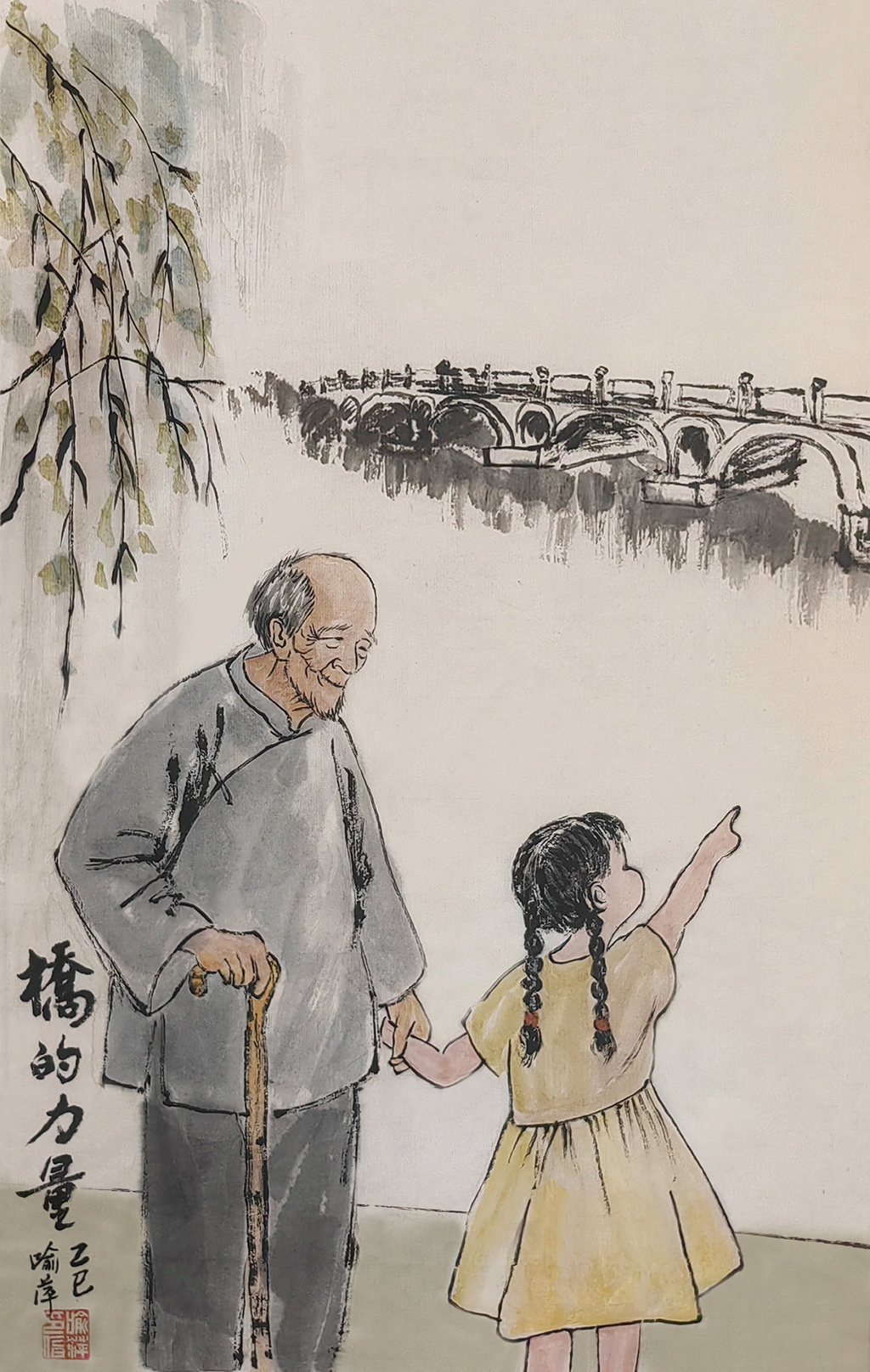

桥的力量(漫画)喻萍/作

沧州献县,一座历经风雨却依然傲立的明代古桥,从容地踞于汤汤流水之上。

这座建于明代崇祯年间的桥叫单桥,数百年间,经历了修而复毁、毁而又建的过程。从明代至今,先木后石,曾使用多个名字:单家桥、五节桥、善人桥等。

深秋的午后,我站在河畔,望着这石桥有些恍惚。天是那种秋日特有的、高旷的蔚蓝,云朵如新絮般疏疏地挂着。阳光毫无遮拦地倾泻下来,落在水面上,碎成万千金鳞,安静而耀眼地闪烁着。

桥静静地卧在那里,像一位安详的老人。五孔石拱的桥身带着优雅的弧度,南高北低,仿佛在向过往的行人微微欠身。这独特的姿态,原是因着河流水势——南岸湍急,故桥孔稍宽略高,以利泄洪;北岸平缓,便相应放低。古人这般巧思,让这座石桥,经历数百年风雨依然姿态卓然。

我顺着北头的坡道缓缓走上去,脚步放得很轻,生怕惊扰了桥的清梦。脚下的青石板被无数往来足迹打磨得光滑如玉,在斜照的秋阳下,泛着青灰色的光泽。最引人注目的是桥面上两道深深的车辙,最深处竟达二十余厘米,像岁月的刻刀在石头上留下的皱纹。我蹲下身,用手指轻轻触摸这些深浅不一的痕迹,仿佛能听见往昔商旅络绎、车马辚辚的回响——运粮的牛车吱呀而过,赶集的乡民谈笑风生,南下的客商马蹄嘚嘚,还有那些进京赶考的学子,是否也曾在这桥上驻足,回望故乡的云烟?

抚着冰凉的桥栏,那石质粗砺中带着北方风沙特有的质感。72根望柱、62块石栏及拱券的龙门石和各种浮雕,构成了一条恢宏的石雕长廊。

栏板上的浮雕密密地铺展开来:云龙在石上盘绕,仿佛还能听见低沉的吟啸;飞凤展翅,保持着凝固了数百年的优雅舞姿;麒麟腾跃,依然带着一股灵动之气。而那些取材自历史典故的画面更让人流连——季札挂剑的诚信、苏武牧羊的坚贞、舜耕历山的仁德,都在石头上获得了永恒的生命。桥柱上,石狮仰天长啸,石猴腆然而嘻,它们在这里见证了多少南来北往的故事呢?

这桥最动人的,还不是这些精美的石雕,而是那深藏在每一道刻痕里的人间温情。想起县志里的记载,明末乱世,捐资建桥者数以万计,仅刻在栏板、望柱、石碑上的捐资者就有两千八百余人。上至捐银数百两的藩王,下至倡议“日省一文咸菜钱”的乡民,更有献出祖茔碑碣的普通百姓。建桥历时十七载,在灾荒与战乱中,是什么力量让这么多人将心力投注于此?他们捐出的何止是银钱与石头?分明是一份对平安的祈愿,一份对后世的责任,一份根植于血脉深处的善念。

夕阳开始西斜,将桥影拉得老长。单桥景区里,有三五成群的游客在桥头驻足拍照,他们的笑语声随风隐约传来。更远的田畴间,有着大片的果园与温室,几个农人正在忙碌。桥边的农家乐升起了炊烟,苇箔帘在晚风里轻摇,墙上的旧锄头成了别致的装饰。这一切,与古桥形成奇妙的和谐——它不再只是孤零零的文物,而是融入了当下生活的活态存在。

暮色渐浓,桥在夕阳的余晖中显得格外沉稳。归鸟从桥洞间掠过,划破水面的平静。我忽然觉得,这座桥连接的不只是南北两岸,更是古今时光。它见证了滹沱河从“轰雷喷雪”的磅礴到今日的温婉从容,也见证了这片土地如今生机勃勃的乡村图景。

归程在望,灯火可亲。我知道,从此无论行至何方,我心中都有一座桥——这由万千善念凝结成的桥,早不是一座简单的建筑,它承载着数百年来多少人的情感与记忆。它让人懂得,永恒的风景埋在人心深处。而这,正是单桥留给这个秋天和我的,最珍贵的馈赠。(张继合)