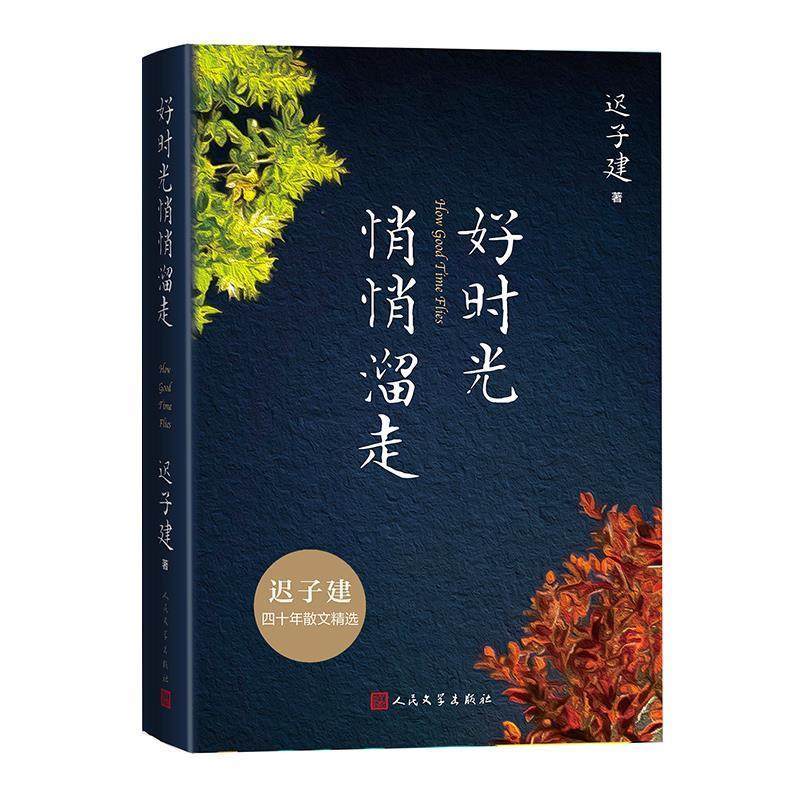

《好时光悄悄溜走》(人民文学出版社2025年1月出版)是迟子建四十年间散文随笔的一次精粹集结。从回忆故乡生活,到抒发地域情思,再到领略世界艺术风华,作家在如烟往事中重现了生活斑斓,在山海漫游中记录着沿途风景,流露出对刹那芳华的怀念和对人文珠玉跨越永恒的赞美。散文集不仅是作家对旧日时光的深情记述,亦是对自我文学旅程的点滴侧写,人生如梦的沧桑感与艺术星光的永恒感,在平淡温暖的文字中缓缓流淌。

散文集的四个部分粗看似乎互不关联,细思则深显匠心别具。对故乡四时风物和悲欢生活的记述,周游世界时的即景杂感和对艺术作品的深刻领悟,从时间上纵向伸展,于空间上横向铺开,篇末长篇散文点明主题:时光带来的生命意义,是对朴素生活和文学艺术的由衷热爱,是对过往际遇的真诚面对和坦然释怀。留存过去的生活和时光,是文学的重要价值。作家对时光流逝的感叹和对生命规律的坦然,升华为一种跨越时空的怅惘美感,静谧又清凉。

作家在回望旧日时光时,涌动着似水柔情和怅然若失的眷恋。春日提着篮子去山间采野菜时,看云、摘浆果的情趣;夏天在幽静的水洼钓鱼,回家做炸鱼酱的期待;秋霜后在绚烂的山峦下劳作,寻到土豆的惊喜;冬季进山时燃起篝火,吃着热气腾腾烤土豆的惬意……苍茫而清丽的风景、清贫却快乐的日常,如点点水滴汇聚成湖海,滋养着作家的心田。

月光下的白桦林宁静、幽谧,是大自然给予的美的启蒙:“月光洒在白桦林和雪野上,焕发出幽蓝的光晕,好像月光在干净的雪地上静静地燃烧,是那么的和谐与安详。白桦树被月光映照得如此的光洁、透明,看上去就像一支支白色的蜡烛。能够把这蜡烛点燃的,就是月光了。”(《伐木小调》)

夏日傍晚的寻常场景,却溢满爱和温馨:“一家人围坐在饭桌旁,这个人拿棵葱,那个人拿棵菠菜,另一个人则可能把香菜卷上一绺,大家纷纷把这些碧绿的蔬菜伸向酱碗,吃得激情飞扬的,而此时蚊烟静静地在半空浮悬,晚霞静悄悄地落着,天色越来越黯淡,大家的脸上就会呈现出那种知足的平和表情。”(《蚊烟中的往事》)

随着美好岁月一去不复返的,还有至亲挚爱的离世。作家在那些被岁月尘封的生活中拾取温暖,也深感惆怅和苍凉。虽然曾经的美好如烟霞般悄然流逝,但生命锦瑟时的流光溢彩,仍值得追忆。

童年故乡是文学叙事的重要主题,置身其中的亲人、乡邻、山野、河流、动植物等,构成作家丰富深沉的人生底色。时间能过滤辛劳,修复伤痛,沉淀甘美与醇厚。适当的情感和时空间隔,为文学创作提供了丰富的精神滋养和灵感源泉。

迟子建笔下的故乡,是热闹的火烧云、悠扬的伐木声,是人们朴实而温暖的日子。对于平凡艰辛的山乡生活,作家以温润的目光和浪漫的情怀,使其成为文学创作的源泉与力量。她写道:“我最初走上文学之路,采撷的正是那片土地现世与隔世的花朵。风云变幻的大自然,动物植物,生灵的欢欣与悲苦,万物的雨露与寒霜,都是我下笔的动力。”(《发现大地的星星》)

这不禁令人想起同为黑龙江作家的萧红。萧红在描述东北原乡时,即便人间故事悲苦辛酸,仍不忘三月小城春光和煦,不忘呼兰河畔月光摇曳。迟子建对故乡生活和大自然的喜爱漫溢于笔端:“那里的亲人、纯净的空气、青山碧水、宁静的炊烟、鸡鸣狗吠的声音、人们在晚饭后聚集在一起的闲聊,都给我一种格外亲切和踏实的感觉。”(《在温暖中流逝的美》)

纯粹而朴素的乡间生活,弥漫出无尽的浪漫和诗意,化为迟子建笔下的“千林琼玉花”。她踏着前辈的光影,牵着文学的手追上去、走下去,构建起属于自己的文学故乡。

从故乡到远方,迟子建绘制出一幅多彩而辽阔的文学地图。升腾着烟火气息的沈阳故宫、市声汹涌中透着清寂的上海鲁迅墓地、外表高贵内里朴素的巴黎以及白色墓群旁苍凉的诺曼底海岸……无论是历史省思还是艺术遐思,作家都身处其中。

对于那些闪耀在人类文明星空的艺术作品,迟子建更是多了一份欣赏与热爱。线条拙朴却富有天真性情的罗丹雕塑、洋溢着蓬勃生命激情的梵高画作……艺术能够穿越时光而历久弥新,因其蕴含着艺术家对人性之美的追求和向往。

作家儿时劳作最难忘的一幕,是几个孩子身着暗淡衣裳弯腰弓背收土豆,他们背后的五花山却异常绚烂。“他们看上去是那么单调,可他们因为他们的劳动,而成为我眼前这巨幅画卷中最生动、最永恒的一部分。”(《五花山下收土豆的人》)这样的画面与米勒画笔下田间劳作者的深沉朴素、庄严宁静异曲同工。儿时记忆与名家画作的意外重叠,折射出生活与艺术的彼此相通,艺术的生命力或许就来自艺术家记忆中的吉光片羽。

这是一本极具沧桑美感的书,蕴藏着万千风云和无限心事,念念不忘间化为流照人间的月华,莹洁如玉。迟子建行走在故乡与世界间,感受朴素的人间温情,观察绮丽的烟云变幻,陶醉于不朽的艺术之美中,以细腻生动的笔触,在水波般流逝的天光云影中映照出光阴徘徊。

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。”生命中的姹紫嫣红,看似悄无声息地凋谢,其实,真正的春光并未远去,而是如山寺桃花般绽放于心间,使得我们与曾经的美好一次次重逢。(翟晓菲)