摄制丨殷雪迪、史晟全、刘荣荣

“我是‘刘老庄连’第6679名战士,我有勇气扛起这面连旗,我有勇气成为连队下一名英雄烈士……”

前不久,塞北草原,部队驻训地,一场庄严的宣誓仪式正在进行。

连旗下,21岁的董洪运和战友们紧握右拳,目光灼灼。作为陆军第82集团军某旅“刘老庄连”最新入连的一名战士,他胸前“6679”的编号牌熠熠生辉。

连队官兵说,他们还有一名编外“战士”,是一棵青松,就长在燕赵大地“刘老庄连”的营房前。

这棵松,来自江苏淮阴八十二烈士陵园。那里,长眠着82名在抗战中壮烈牺牲的英雄。

从江淮大地到华北平原,从共御外侮到阔步强军,82年光阴流转,“刘老庄连”的面貌在变,“生命不息、战斗不止”的连魂精神却从未改变。

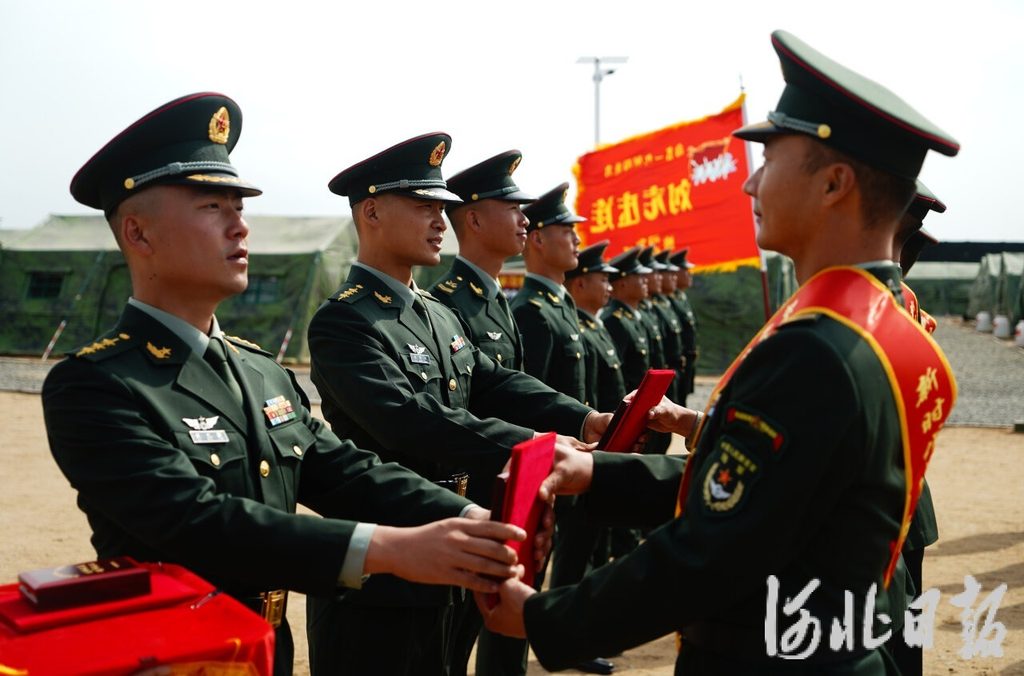

2025年,陆军第82集团军某旅“刘老庄连”举行“新时代刘老庄八十二勇士”颁授仪式。河北日报记者史晟全摄

一棵青松,一座丰碑

2021年3月,几名“刘老庄连”的战士登上从淮安北上的列车,小心翼翼抱着一棵松苗。

这棵松苗生长在刘老庄,一个曾被鲜血染红的地方。

时间回到1943年3月18日。为掩护淮海区党政机关和人民群众安全转移,新四军第三师七旅十九团四连82名官兵,在刘老庄陷入日伪军千余人的重围。

战斗从拂晓打到黄昏,四连连续打退敌人5次进攻。子弹打光就用刺刀捅,刺刀捅弯就用枪托砸,枪托砸坏就用铁锹砍,铁锹砍断就用牙齿咬……

全连毙敌170余人,终因弹尽粮绝、寡不敌众,82名勇士全部壮烈牺牲。

乡亲们扛来门板、抱来被子,收殓烈士们的遗骸。一位大娘说:“这些孩子有的来自北方,咱就把他们头朝北放好,让他们的英灵早点回家。”

战斗结束第3天,新四军第三师七旅决定重建连队。

消息一出,当地百姓涌来,父送子、妻送郎,姐姐送弟上战场。

自此,新四军多了一面英雄的战旗——“刘老庄连”。

家国未平、硝烟未尽。“刘老庄连”官兵告别家乡、誓师出征,御敌江淮、挺进东北、血战辽沈、南渡琼崖、西出剿匪……擎着战旗转战南北,以一场场战斗奏响壮歌,用一次次胜利告慰英灵。

走进淮阴八十二烈士陵园,为纪念英雄而栽下的82棵青松早已擎天而立。

“四年前,淮阴区政府把这棵生长在82棵松脚下的幼苗赠送给连队。从那天起,它就成了我们的一员、连队的一名‘战士’。”“刘老庄连”政治指导员戴天骄说。

树苗北上,扎根营区。

北方风烈土硬,战士们像对待战友一样呵护它。松苗活了下来,一如这支连队——历经重建、转型,从未倒下,越发顽强。

2025年,陆军第82集团军某旅“刘老庄连”举行“新时代刘老庄八十二勇士”颁授仪式。河北日报记者史晟全摄

一个编号,一生誓言

曾经的列兵崔帅宇,和这棵松的感情很特殊。树苗种下后,他浇灌了第一瓢水:“一定要好好长。”

2021年,连队组织战斗体能训练,要背着十多公斤重的背囊,全副武装行军42公里。在最后5公里奔袭时,崔帅宇因体力不支,落在最后。

他情绪低落,指导员带他来到松树前。在大家精心照料下,小树已抽新枝、发新芽。“换了气候土壤,树苗照样在拼命生长。”指导员看着他,目光如炬,“当年82位英烈面对千余敌人,没人想过放弃。”

一句话,点醒一个兵。

从那天起,训练场上多了一个“自讨苦吃”的身影。为练好步战车射击,崔帅宇连做梦都在背要领。

不久后的射击考核,他用时最短,发发命中,拿下第一名。

如今,崔帅宇已成长为一名中士,被连队评为“新时代刘老庄八十二勇士”。

在这支连队,只有最硬的兵,才有资格将自己的战斗编号与“八十二勇士”传人划上等号。

二级上士杨永杰,来自刘老庄当地,编号“6300”。他说:“这个数字比命重,会激励我一辈子。”

第一次给那棵松浇水,他内心激起涟漪:“看着它,就像看见家乡的爹娘,看见送我入伍的乡亲……在‘刘老庄连’当兵,必须当尖兵。”

手榴弹使用练到优秀,他仍不满足,继续向更高水平看齐;掩体构筑达到满分,他继续练习单手挖掘,模拟战场受伤情景……杨永杰两次代表连队参加集团军比武,力压一众对手捧回奖状。今年连队评选“新时代刘老庄八十二勇士”,他榜上有名。

“刘老庄连”荣誉室内,一根被捅弯的“汉阳造”步枪枪管静静陈列。

“这支步枪的枪管,是前辈们与敌人贴身拼刺刀时捅弯的……他们像钉子一般死死铆在阵地上,一步未退。”中士张宇航是连史讲解员,也是一名刘老庄籍战士。每次讲到这里,他总抑制不住,声音哽咽。

精神无形,却处处可见。

新兵董洪运有股不服输的劲头。体能训练,背上沉甸甸的沙背心自我加压;装备操作,反复练习,手上老茧未消又添新伤。直到第一次考核,取得总评优秀的成绩,他才将“6679”的战斗编号佩戴在胸前。

为解决装甲车内高温环境下汗液进眼干扰射击问题,火炮技师曹宝刚迎风练直视,一直练到“汗水进眼不用擦,长时观察眼不眨”。

一次实兵演习,战士熊江鑫和两名战友迂回穿插,遭遇障碍阻拦,在爆破器材用尽的情况下,他们徒手撕开铁丝网,双手鲜血直流仍勇猛冲锋。

…………

“进门一块铁,转眼硬如钢。”“刘老庄连”,就是这样一个大熔炉。

2025年,陆军第82集团军某旅“刘老庄连”战士正在进行训练。河北日报记者史晟全摄

一面战旗,一种荣光

又一个夜晚,副连长王宸一梦回阅兵场——号角嘹亮,他再一次握紧那面“刘老庄连”战旗。

战旗旗杆高3.38米,倘若角度偏离1°,旗杆顶端就会偏离6厘米左右。作为擎旗手,为练好“持旗站立”,王宸一日练军姿、夜研技巧,每一个眼神、每一个动作、每一个姿态都精益求精。

今年9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式上,王宸一手握战旗,挺拔如松。

战旗猎猎,荣光闪耀。从2015年到2019年,再到2025年,“刘老庄连”荣誉旗帜3次接受党和人民检阅。

阅兵结束,王宸一第一时间带着战旗回到连队。面对“英烈墙”,他郑重报告:“新时代‘刘老庄连’官兵,不辱使命!”

窗外,阳光洒落,青松繁茂。

荣誉,是历史的记忆,也是精神的承载。抗日战场,先辈白刃杀敌;如今,装甲步战车驰骋疆场,装备更先进,斗志更昂扬。

在“刘老庄连”营房门前,一块电子显示屏打出这样的标语:距离下一场战争打响还有0日。

“0日,意味着时刻准备,意味着步履不停。”“刘老庄连”连长朱明朝说。

金秋塞北,战车奔流。第82集团军某旅一场合成营战术演习激烈进行。

“指挥车遇袭,连长‘阵亡’……”在进攻关键时刻,“刘老庄连”二排排长张启军接到导调指令,他从容接替指挥,装甲步兵班以迅猛凌厉的“组合拳”,成功赢下战斗。

“平时严训,战时才能应变。”朱明朝说,他们追求的是“三个不满足”,不满足于大纲标准、不满足于常规练兵、不满足于单个过硬。

在“刘老庄连”,“极限”是用来突破的。

2022年,班长洪何亮参加狙击手集训。在众多狙击尖子看来,步兵出身的洪何亮无疑是个“菜鸟”。

他决心死磕到底。练据枪,在枪管上摞弹壳一练就是几小时;练专注,他找来细针练习米粒穿孔,手指扎出一个个血点……最终,洪何亮逆袭夺冠。

“多边形”战士邓江林,参加无人平台武器装备操作骨干集训,加班加点背记参数,冰天雪地研练操作。他总结出的实战应用指南,成为战友们争相学习的教材。

2023年,二级上士王祥随队赴南苏丹执行维和任务。联合国要求,快反分队5分钟内出动。他却通过拆解40个动作点,逐秒突破,仅用113秒就完成出动。考核官员称赞:“这速度,只有中国军人能做到!”

如今,在“刘老庄连”,干部人人具备驾驶、通信、射击技能,超七成官兵成长为一专多能的“复合型”人才,连队被陆军表彰为“四铁”先进单位……

一封请战书,一颗赤子心

在“刘老庄连”荣誉室,陈列着两封跨越80多年的信件。

“待风息波静,凯然而归,全家团聚,以报此恩。”这是“八十二勇士”之一的李云鹏在1941年作战间隙写下的家书。

笔墨间,尽是牵挂与期盼。

“如今我们已接过您的枪,站在了你们誓死捍卫的土地上,我们会像你们一样,挺直脊梁,守护家园。”这是今年入伍新兵写给“八十二勇士”的一封信。

坚定的文字,诉说着英雄传人保家卫国的如磐信念。

1998年长江抗洪,连队在洪湖大堤奋战28个昼夜,誓与大堤共存亡;2008年汶川地震,连队第一时间成立党员突击队,冒着余震危险徒步进入震中映秀……

“人民需要我们在哪里,我们就奔赴哪里。”这是刻入“刘老庄连”官兵血脉中的信仰。

2023年夏天,华北地区暴雨倾盆,洪灾骤临。

8月初,旅队接到命令,前往灾区抗洪。眼看一辆接一辆卡车驶出营区,“刘老庄连”却迟迟未接到出动命令。

原来,此时连队大部分官兵都在遥远的南苏丹执行维和任务,留守的26人中,多数是平均年龄不到20岁的新兵。考虑到任务险重,上级没有让他们出征。

电视新闻里,洪水肆虐、堤防告急;营房外,那棵青松在暴雨中顽强挺立。

26名官兵再也坐不住了。他们写下请战书,摁下红手印:“我们‘刘老庄连’全体官兵誓死要上抗洪一线、誓死要上抗洪一线、誓死要上抗洪一线!”

深夜,他们和衣而睡,连背囊都没有解开。

得到旅党委同意后,官兵们紧急出动。任务最吃紧的数十个小时里,他们日夜不休地装沙袋、固堤坝、堵缺口,肩膀磨破、双脚泡肿,无一人退缩。

经过多天连续奋战,任务区险情得到控制。临行前,26名官兵在借宿的学校教室里,写下一句话:你们只管好好学习,我们负责保家卫国。

松在风中立,人向战旗行。

如今,“刘老庄连”的这棵松已经长到3米多高。平时,战士们常常站在树旁,瞻仰静思。每逢交班、宣誓、授奖等重要时刻,青松都是见证者。

这棵松,“刘老庄连”的编外“战士”,从不言语,却道尽一切:一支军队为什么永不折脊、英雄辈出?

山河锦绣,青松常青;旗帜所指,自有来人!(河北日报记者 刘荣荣)