9月14日午后,刚从敦煌参加学术会议回来的刘文菊顾不上休息,一头扎进实验室,与团队成员分享最新研究动态,研讨盐碱地改良的新方案。

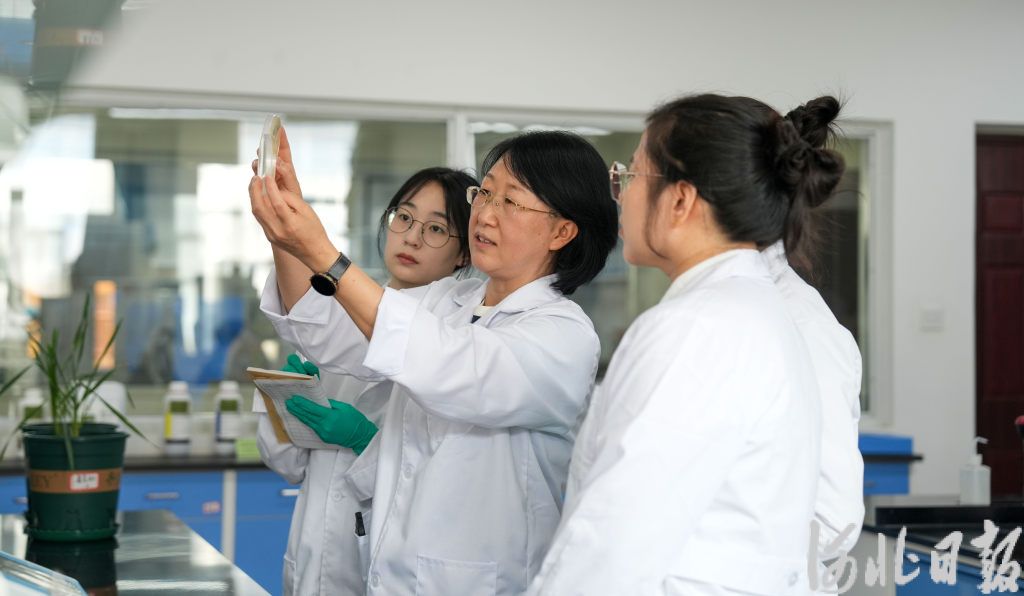

9月14日,刘文菊(左二)在指导学生进行实验。河北日报记者 许佳奇摄

“盐碱地治理是一个系统问题。我们既要培育耐盐碱品种‘以种适地’,又要进行盐碱地的综合改造提升‘以地适种’,‘种地互适’才能有效实现盐碱地的综合高效利用。”谈及盐碱地治理,刘文菊语气中透着坚定。

刘文菊是河北农业大学资源与环境科学学院教授,她的科研之路始于土壤污染治理,至今已走过28个年头。2021年以来,她将研究重点拓展到盐碱地改良这一领域。

前不久,在黄骅市友和合作社的试验田里,刘文菊团队的微生物菌剂和生物有机肥展现了喜人效果。大家发现,使用新技术的示范田旱碱麦“捷麦20”长势喜人,亩产达到843斤,比对照田增产33%。

“盐碱地被称为‘土壤的癌症’。”刘文菊解释,尤其是沧州滨海盐碱区,由于地下水位高,盐随水来,水蒸发后盐分积聚地表,严重影响作物生长。同时,该区域属于地下水的压采区,不能进行农田灌溉。

面对这一难题,她创新提出“从自然中来,到自然中去”的治理思路——从盐碱地植物根系筛选耐盐碱微生物,制成生物菌剂再返还土壤,用自然的力量进行修复。

这几年,她带领团队针对我省滨海盐碱地“水少、盐多、土贫、肥缺”等关键障碍因子,研发了降盐、保水、增碳、培肥“四位一体”生物有机新型土壤调理剂和生物有机肥。

尽管已取得丰硕成果,刘文菊仍未停步。

眼下,她正着手攻克盐碱地治理中的“硬骨头”——花斑盐碱。

“大面积治理可以用工程手段,可这些斑块像牛皮癣一样顽固,得‘靶向治疗’。”刘文菊计划建立盐斑大数据模型。

“这可能需要两三年时间,但我们有信心突破这个难题。”她说。

除了盐碱地治理,刘文菊带领团队在重金属污染耕地安全利用方面同样取得了显著成效。

面对华北平原粮食主产区土壤污染问题,她带领团队深入田间地头,采集分析大量土壤和农产品样本,最终构建起一套“精准诊断—靶向修复—安全利用”的技术体系。

在麦玉轮作区,她集成创建了“五位一体”技术体系,并创新提出了主粮产区净土洁食综合技术应用模式。在水稻种植区,她创建了多维度阻控砷在稻米累积的技术新模式。

近3年来,这些技术累计辐射推广53.1万亩,减少经济损失2.86亿元。

“科研要顶天,更要立地。”刘文菊的科研从不囿于实验室,每年,她都深入大棚农田、盐碱滩涂。

有一次,在永清县,她发现农户大量施用未腐熟有机肥,导致土壤次生盐渍化。她当场在田间1米深的土层埋下收集淋溶液的透明收集瓶,灌水后将淋溶液取出展示给农户看。

“大姐,您看这瓶子中棕褐色的溶液,就是您家大棚施的肥,大部分都流走了。”直观的方式让对方茅塞顿开。

“农民很实在,看到实效就会信服。”刘文菊说,后来不少农户开始科学减施化肥,既节约了成本,又改善了农产品品质。

她把这种“接地气”的科研理念也带到了课堂上。从教20余年,她始终坚持为本科生上课,主讲《环境生物学》《植物营养与生态环境》等多门核心课程,《植物营养学》还被评为省级精品本科课程。

在为国家培育人才上,她始终怀着一份诚挚之心。

“咱们环科人的使命就是守护碧水、蓝天、净土、洁食。咱们的论文,要写在土地上。”她鼓励学生先脚踏实地解决实际问题,再追求理论创新。

倾囊无所藏,但求桃李茂。刘文菊培养的大批毕业生已成为河北省乃至全国环保、农业、国土等行业领域和科研院所、高校的骨干力量。(河北日报记者 高 珊)