建起自主完整的火炸药生产体系

红色军工写传奇

“没有枪,没有炮,敌人给我们造……”这首脍炙人口的抗战歌曲《游击队歌》,既唱出了中国共产党领导的抗日武装在武器装备上的极度匮乏,也道出了其在战争中的重要地位。

作为最早研制生产火炸药的根据地,晋察冀抗日根据地在无设备、无技术、无原料的极端条件下,就地取材、因陋就简,实现了多项重大突破,一步步构建起自主完整的火炸药生产体系。

这些土法工艺,不仅解了前线“缺弹少药”的燃眉之急,更开创了根据地自主生产高能火炸药的先河,为抗战胜利作出巨大贡献。

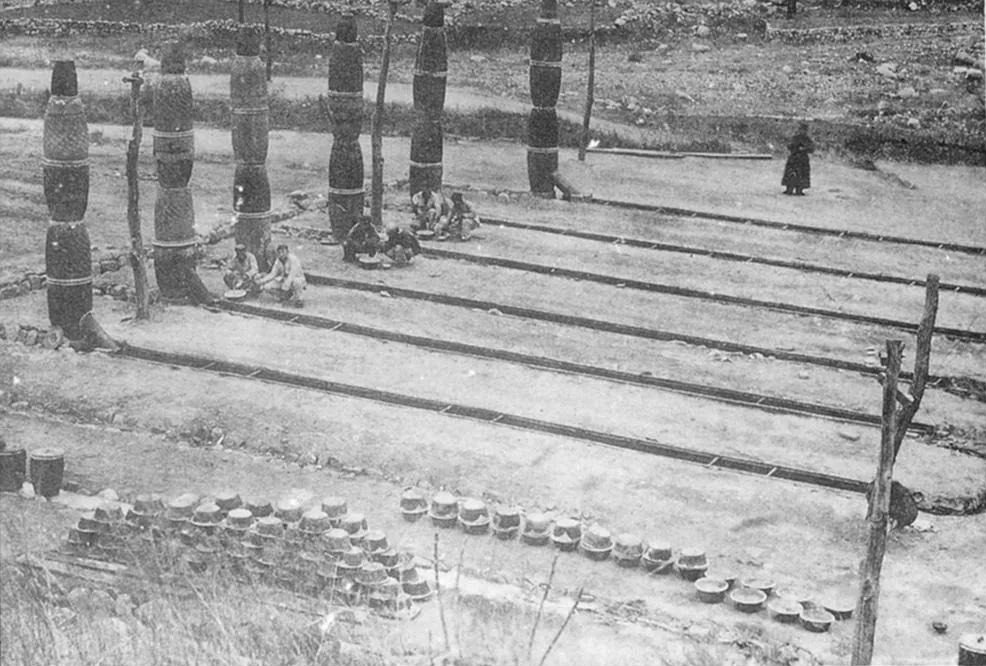

在唐县,晋察冀军工人用大水缸叠成缸塔生产硫酸。郭宝仓供图

“缸塔法”制出“军火化工之母”

在唐县黄石口镇茶叶庄村大岸沟一处院子里,保存着两口陶土大缸。大缸一米来高、陶壁厚实、形制古朴,与旧时农家常用的储水缸颇为相似。但不同的是,每口缸的缸体上,还都开有一个或两个直径约10厘米的圆孔。

“80多年前,大岸沟建有晋察冀军区的化学厂,这些陶缸就是当年土法制造硫酸的核心设备。”唐县老区建设促进会常务副会长郭宝仓介绍,当时大岸沟化学厂技术人员就是用这种陶缸,规模化生产出了高纯度的硫酸。

“火药是我国古代四大发明之一,制造技术历史悠久,广泛流传于民间。”郭宝仓说,抗战初期,根据地制造的地雷、手榴弹、迫击炮弹以及部分复装子弹,填装的几乎都是这种民间常见的黑火药。但这种火药爆炸威力不大,性能不稳,经常出现打不响、膛炸、出手炸等问题。

“要解决这些问题,关键在于掌握现代火药的生产技术。”郭宝仓强调,而制造现代火药的首要前提,就是实现硫酸的规模化生产。由于其基础原料地位,硫酸也被称为“军火化工之母”。

1940年5月,大岸沟迎来一群陌生人。他们虽然身穿粗布衣衫,但行为举止却不似普通庄稼人。有村民好奇打听他们的来意,他们只笑着推说是来办醋厂的。

事实上,这群人是晋察冀军区工业部的技术人员。所谓醋厂,实则是为批量生产硫酸而筹建的大岸沟化学厂。

来此之前,他们已经在实验室里,创新出了一套土法制硫酸工艺。

“硫酸的制造,必须在能够防止强酸腐蚀的铅室中进行,但当时晋察冀抗日根据地处于敌军严密封锁之下,连一块铅板都很难找到。”郭宝仓说,重重困难之下,技术人员就地取材,用易得的陶土缸对口叠放成塔代替铅室,用风箱鼓风代替抽风机,用夜壶输送酸代替酸循环泵和耐酸管道,用瓷窑的碎片作充填物延长水蒸气与二氧化硫的反应时间,从而提炼出高纯度硫酸。

“缸塔法”在技术上取得了成功,但实际生产条件却极为艰苦。

在大岸沟化学厂进行硫酸规模化生产时,由于缺乏基本防护设施,生产过程中酸液跑冒滴漏现象严重,整个车间长期弥漫着刺鼻的酸雾,对工作人员的健康造成极大损害。许多职工的手被酸侵蚀得常常裂口渗血。

但这些困难,却丝毫没有阻挡大家的生产热情。

1940年6月,化工厂生产出了第一批合格的硫酸。这一消息被上报到八路军总部后,彭德怀、左权在回电中说:“这是我们工业建设上一大进步,也是解决工业建设特别是兵工工业建设之主要关键。总部亦曾试验自造硫酸,但未成功……希大量扩充以能供给全华北各工业部门……以解决火药问题。”

郭宝仓介绍,之后,大岸沟化学厂技术人员又马不停蹄投入研究,到1940年12月又研制成功硝酸和乙醚,并于1941年春正式投产。

无烟药破解“缺弹少药”困局

“战士的子弹袋里每个人只有几发子弹,为了蒙骗敌人,子弹袋里塞满杨树棍子做伪装。战士在战场上打一颗子弹必须将弹壳拾回来,这是一条纪律。但是光有弹壳,没有发射药,弹丸还是打不出去的,我看到这种情景,感到身上有千斤的重担……”

8月22日,取出亲自参与编写的《口述河北红色军工》一书,河北省军民融合促进会秘书长韩正坤逐字逐句读着这段令人揪心的记述。质朴的文字,让人清晰感觉到技术人员当年研制无烟药的焦灼与决心。

“无烟药是一种发射药,它不仅能发射子弹,也是发射各种炮弹不可缺少的火药。”韩正坤介绍,无烟药主要有两种:一种是单基无烟药,多用于枪械弹药;一种是双基无烟药,多用于炮弹发射药。

在硫酸这一基础化工原料较为充足后,1940年7月开始,大岸沟化学厂便开始研制单基无烟药。

韩正坤介绍,制作无烟药所需要的原材料品种多、质量高,生产过程复杂。面对这项技术复杂、毫无经验可循的研制任务,研究室的技术人员仅能依靠一本《高级火药学》作为核心参考,边学习边摸索。从理解硝化棉的基本性质,到掌握硫酸与硝酸配制混酸的浓度配比,再到反复试验调整“强火棉”与“弱火棉”的制备工艺,每一步都需从零开始。

没有专业工具设备,技术人员再次土法上马,在内部寻找代用品。根据书中记载,火棉中若残留酸液,长期储存易“脱硝”变质,必须打断火棉纤维管并用水反复煮洗才能彻底清除残酸。

当时缺乏打浆设备,除酸最初只能靠人工用剪刀剪碎潮湿的火棉。这项工作极其费力,女工们的双手常被磨破却进展缓慢。技术人员尝试用压面机的滚轴进行碾压,但效率仍不能达到预期。后来,他们又想到用石磨盘磨碎的方法,才圆满解决了残酸存留问题。

胶化机、轧片机、滚切机、球磨机……化工厂技术人员设计并自制了一系列专用设备,逐步构建起一套适合根据地条件的无烟药生产体系。自1940年7月开始,仅仅用10个月就研制成功单基无烟药。到1941年4月,大岸沟化学厂的单基无烟药产量就达到每月200斤。

1944年,化学厂进一步成功研制出双基无烟药,作为50式掷弹筒弹和迫击炮弹的发射用药。

单基与双基无烟药的相继投产,初步实现了根据地无烟药的自主生产,使前线部队“缺弹少药”的困境得到切实缓解。

“蚂蚁生产法”产出高级炸药

8月22日,阳光洒在平山县北冶乡罗汉坪村西北的山坡,晋察冀军工烈士纪念塔静静矗立。塔顶上的雕像是一名军工战士手挥铁锤,目光坚定地望向远方。纪念塔底座四周,环绕着一幅幅生动的浮雕,再现了当年军工战士生产武器弹药的场景。

“火炸药技术的接连突破,让我们生产的武器装备威力倍增。当时,我们不仅成功研制出无烟药,更在高级炸药领域取得了关键性进展。”郭宝仓说,在抗战初期,国民党还供给少量的高级炸药如TNT、苦味酸等,之后就断绝了供给。后来生产的手榴弹、迫击炮弹及地雷只能装黑火药,爆炸力很弱。

郭宝仓进一步解释,手榴弹爆炸后最多炸不到20块,制造稍差或保存稍久的,爆炸块数就更少了,只能炸成四五块,杀伤力很弱。黑火药地雷也是一样,几百斤重的铁壳地雷炸不断一条铁轨。

为了更有力地支援前线,尽快制造出高级炸药是摆在军工科技人员面前一项非常紧迫的任务。1938年,冀中军区便开始了高级炸药的试制工作。

“七七事变前,阎锡山购买了一批军火材料,运输途中正赶上全民族抗战爆发,材料就被遗弃在冀中。冀中军区技术研究社的科研人员就利用这些半成品,试制成功了一种混合炸药。”郭宝仓说,百团大战中,我军把库存中制造高级炸药的氯酸钾全部消耗完毕后,晋察冀军区提出军工生产必须从“以制造枪械为主,转为以制造弹药为主”。

1943年3月,晋察冀军区工业部技术研究室将研制高级炸药列为重点攻关项目,先后研究过仿朱迪生炸药、硝酸铵炸药,但其中最成熟并最终进行大规模生产的是硝酸甘油炸药。

“在物资极度匮乏的条件下,根据地把原料边区是否有、是否丰富以及是否容易在敌占区获取,作为研制军工产品的前提。”郭宝仓说,仿朱迪生炸药和硝酸铵炸药并非技术不成熟,而是关键原料难以获得。

比如,初时选择制作硝酸铵炸药,主要是因为能从敌占区购买硫酸铵化肥(肥田粉)作为重要原料。肥田粉是日寇为了掩盖侵略本质强行让老百姓购买的一种化肥,老百姓不愿使用便悄悄售卖。等敌人发现并切断肥田粉来源后,技术人员又成功试验出用兽骨干馏制氨,却因原料有限、成本过高而放弃。至此,研制重点转向了硝酸甘油炸药。

1943年冬,军区工业部技术研究室用石灰乳皂化油脂制成钙肥皂,再由其中洗出甘油来,并用之做成硝酸甘油炸药。

“这是一种液态烈性炸药,灵敏度很高。”郭宝仓解释,按照书本要求,硝酸甘油生产应在专用的铅制“硝化器”中进行,硝化器中装有铅制的冷却管,能够严格控制温度,一旦温度升高,就要立即将硝化器中的混合液倾入水中进行稀释,避免爆炸。

但当时根据地没有这些设备,于是军工人便想出了“盆式硝化法”。每天在气温较低的拂晓,蹲在山泉小溪边,端着盛有3.5公斤混酸的瓷盆,将半公斤甘油慢慢滴入盆内。借流水从盆底通过,可以让盆内硝化温度保持在16℃—20℃之间。若发现盆内冒烟,即是爆炸的前兆,立即将盆沉入水底,人员避开。

正是在如此简陋而危险的生产条件下,军工人凭借这些“小盆”,蚂蚁生产般成功实现了高级炸药的规模化制造。这不仅将根据地的军火化工水平推向全新阶段,极大提升了我军制造高爆威力炸药的能力,更在实战中使我军显著减少了伤亡,为加速战胜日寇发挥了至关重要的作用。(河北日报记者 周聪聪)

相关

土法上马,自力更生克难关

抗日战争时期,晋察冀军工战士以顽强毅力、无穷智慧和辛勤汗水创造了一个又一个土法工艺,为前方将士制作枪炮弹药。

其中,晋察冀首创的“缸塔法”制硫酸,为枪弹、炮弹装填药的研发打下基础,而“坩埚炼铜蒸锌”和“焖火法”加工白口生铁两项土法制造工艺,为枪弹、炮弹弹壳的自造生产打下了坚实基础。

抗战初期,晋察冀军区主要是靠缴获敌人的子弹和从战场上回收旧弹壳复装子弹供应部队。然而,随着战争规模的扩大,靠回收旧弹壳复装子弹越来越不能满足部队的需要,同时狡猾的敌人为断绝我军弹壳来源,也回收旧弹壳,使我军复装子弹更加困难。

但制造全新子弹,首先要解决制造弹壳的问题。而制造弹壳的黄铜一般是由锌与铜按3∶7的比例冶炼而成。锌从何来一度使自造子弹弹壳的研究陷入困境。

一个偶然的机会,有人发现军区征购来的明清制钱和铜佛、铜鼎等杂铜中含有一定量的锌,这才使解决锌的问题看到了曙光。

根据物理学知识,锌的汽化温度比较低,用蒸馏的办法即可分离出来,又可将其剩余物加以精炼得到铜。在这种情况下,晋察冀军区工业部技师张奎元大胆尝试,率先进行蒸锌试验。他利用一个旧炮弹壳作坩埚,口上连接一段铁管作凝结器,蒸出了少量的锌。1942年,矿工队在此基础上筑造了蒸锌炉。后来,技师王裕对熔玻璃炉进行了改造,制成了蒸锌炉,得锌率达到25%。

技术相对成熟后,晋察冀军区工业部五连就开始了冶炼黄铜和制造弹壳的试验工作,最终克服重重困难,成功制造出了合格的全新弹壳。

在炮弹方面,根据地用于铸造炮弹弹壳的原料几乎全是破锅碎铁,铸出的白口铁常因硬度大导致不能进行后续加工。为此晋察冀军区工业部六连老工长彭长山便自发研究焖火技术。他先自制了炉子,又铸了个铁管子,把白口铁制品装在炉内铸铁管中后,便不分昼夜地守在炉边进行试验。数十次试验后,终于用这套设备成功降低了产品硬度,使白口铸铁可以进行机加工。

“焖火法”加工白口生铁技术的成功,不仅使晋察冀军区停顿了一年多的炮弹生产得以恢复,而且为制造必要的工装设备开辟了新的途径。当年下半年就为装备子弹厂铸造了十多部手扳螺旋压力机机体,为化学厂铸造了硫磺箱和硝酸罐等铸件。

经过不断探索尝试,多项技术的研发使晋察冀自造军工产品的能力大大提升。据记载,1943年晋察冀自制子弹年产量已达300万发,各类炮弹11万发,手榴弹360万枚,高级炸药24万公斤,火药500公斤。

文/河北日报记者 周聪聪