河北各抗日根据地坚持敌后办学、办报、办剧社

战鼓书声传星火

中国共产党领导的文化抗战,与军事、政治、经济等方面的抗战一样,是中国人民伟大抗日战争的重要组成部分。

从敌后办学培养抗战人才,到敌后办报报道战场真相,再到敌后剧社鼓舞军民士气,在河北各抗日根据地,中国共产党领导的文化抗战不但凝聚了民族精神,还引领了民族文化的新发展。

播撒抗战的希望火种

8月的太行山区,层峦叠翠。在邢台市信都区浆水镇前南峪村,中国人民抗日军政大学(以下简称“抗大”)陈列馆内,一张张黑白照片、一本本手刻教材、一件件褪色军装……无声诉说着中国共产党当年在敌后办学的艰辛与辉煌。

“黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的子孙……”1939年7月,抗大总校5000余名师生唱着校歌从延安出发,历经艰难险阻,于1940年11月迁移至邢台浆水镇。

“浆水镇地处太行深山区,这里山势险要,易守难攻,是抗大选址的理想场所。”河北省委党史研究室副主任阎丽介绍,为了利于隐蔽,抗大采取分散办学模式,总校校部设在前南峪村,政治部驻浆水村,学员队、上干营、陆军中学等机构分散在附近40多个村庄里。

当时,抗大办学条件十分艰苦:没有教室,课堂就设在马棚、河滩甚至板栗树下;没有课桌椅,学员们就用山上的石板搭成简易课桌;没有纸笔,他们把子弹壳和敌人用过的罐头筒铁皮磨尖当笔用。

条件虽艰苦,教学质量却不含糊。抗大的教学内容紧贴实战需要,从政治经济学到军事战术,从爆破攻城到架桥筑路,一切都为了前线服务。

对当年的教学细节,抗大学员辛良志曾这样回忆:“攻城的时候城墙很厚,怎么办?一个是炮轰,另一个就是用炸药炸开,还可以挖地道,从城外挖到城里。行军的过程中过河怎么办?就要学习架桥技术。”

在浆水办学期间,抗大培养了第六期、第七期、第八期共8000多名学员,还指导全国各抗日根据地创办了9所分校。其中,抗大二分校在河北灵寿陈庄办学5年,共培养军政干部两万余名。

同一时期,在河北抗日根据地办学的还有华北联合大学(以下简称“华北联大”)。

1939年7月7日,华北联大在延安成立。这所由陕北公学、鲁迅艺术学院、安吴堡战时青年训练班、延安工人学校四校合并而成的大学,是中国共产党在敌后创办的第一所高等学府。

成立仅5天后,华北联大的1500名教职工便从延安出发,奔赴晋察冀边区。他们冲破日军重重封锁,经过3个多月的长途跋涉,最终到达阜平县城南庄村。

对于华北联大的任务与使命,《华北联合大学章程》明确指出:“华北联合大学应该是推进华北抗战的一个有力杠杆。因而,帮助华北地区的党、政、军、民各界培养、提高各种干部,推动华北敌后的抗日战争,就是华北联合大学最主要、最实际的任务。”

根据抗战形势的变化,华北联大曾辗转阜平、平山、唐县等地,学以致用的作风,始终贯穿于华北联大的办学精神之中。

据统计,1939年至1945年,华北联大为我党培养了近8000名干部,其中政治、经济、行政干部3000多人,教育干部3000多人,文艺干部1000多人。

他们如同希望的火种,撒向抗日一线和各抗日根据地,在斗争中迸发出强大力量。

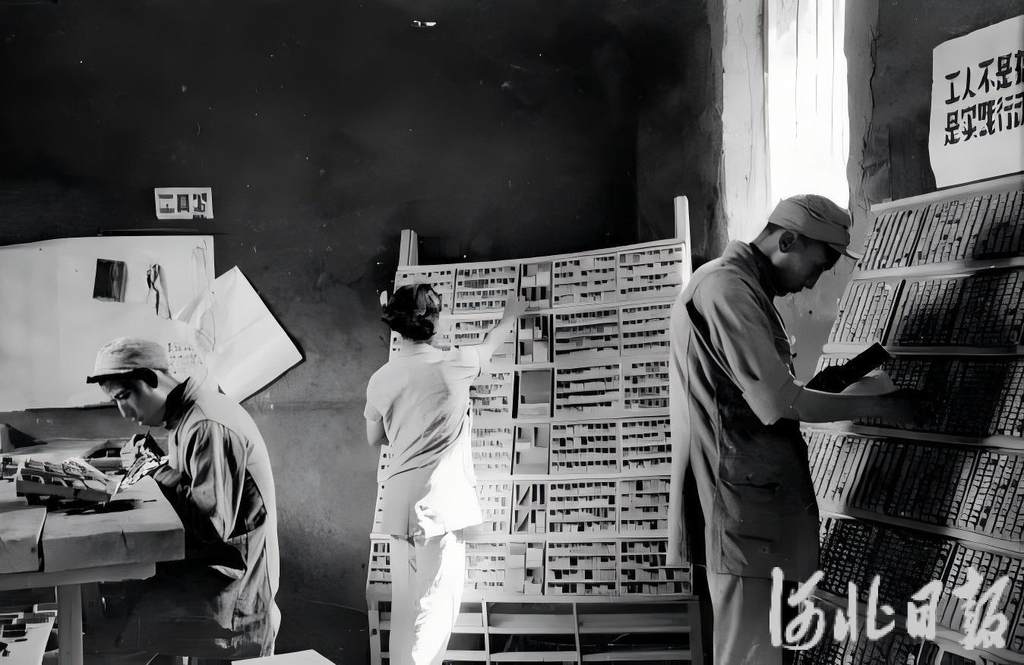

抗战期间,晋察冀画报社的排字房。 沙飞摄

射向敌人的文化利箭

8月20日,走进位于阜平县城南庄村的晋察冀边区革命纪念馆,一幅黑白照片格外引人注目。

照片上,几位农民正仰头摘取树上的嫩叶,树下的人群伸臂呼应。图片注有文字:部队所有的伙食单位,一律不准采摘杨树叶、榆叶,也不准在村庄周围挖野菜,这些东西要留给驻地群众。

这幅由晋察冀军区新闻摄影科科长沙飞拍摄的照片,诉说着烽火岁月中军民鱼水情深的往事,也揭开了抗战时期河北大地上另一条特殊战线——以红色报刊为代表的抗日宣传。

“抗日战争期间,晋察冀边区先后创办报刊100余种。它们不仅是信息的传递者,更如文化的箭矢直插敌人心脏。”阎丽说。

在这些报刊中,《晋察冀日报》办报时间最长、影响最为深远,晋察冀军区司令员聂荣臻曾称赞其为“民族的号筒”。其前身《抗敌报》于1937年12月在阜平创刊,1940年11月更名为《晋察冀日报》。

为适应游击环境,报社发明了“八匹骡子办报”模式——全部印刷设备可用八匹骡子驮运转移,记者更是被要求“三千字内著文章”,以保证排版效率。在战火纷飞的年代,这些措施保障了报纸出版的持续性。

《晋察冀日报》的战场报道形式多样,包括战报、通讯、特写、摄影以及军事文艺作品等。形式的多样化既能够照顾到不同文化水平、不同喜好的读者需求,还能增强二次传播效果。

“《晋察冀日报》的另一个突出特点,是尤为重视英雄事迹的弘扬。它特设‘英雄与模范’专栏,将那些在战场上英勇无畏、舍生忘死的英雄事迹广为传颂。”阎丽介绍。

1941年秋,狼牙山五勇士的壮举在晋察冀边区广为流传。晋察冀日报社迅速反应,发表通讯《棋盘陀上的五个“神兵”》,这篇报道不仅成为激励边区军民英勇抗敌的精神号角,也在中国抗战史上留下了浓墨重彩的一笔。

在瓦解敌军方面,《晋察冀日报》同样发挥了重要作用。报纸曾刊发聂荣臻等人致日军的公开信,驳斥所谓“战争误会论”,指出日本军阀才是中日人民的公敌。这封信甚至感化部分日军士兵携报投诚。

在晋察冀边区,还诞生了中国共产党创办的第一本以摄影为主体的综合性刊物——《晋察冀画报》。画报以视觉语言真实记录了边区军民的战斗与生活,并通过各种渠道传送至延安、重庆甚至海外。

当时在武汉、重庆从事抗日民族统一战线工作的邓颖超曾回忆,在国统区接到画报时,“尽量多给人看,多送人,但每次都感到数量太少”。不少爱国青年受其感召,奔赴抗日根据地。

作为《晋察冀画报》的创办者,沙飞不但出色完成了战地摄影任务,更保存了中国共产党在抗战时期最完整的影像档案,为党的摄影事业奠定基础。在1943年反“扫荡”中,画报社成员组成护卫小队,提出“人在底片在,人与底片共存亡”的口号,用生命守护历史真相。

《晋察冀日报》《晋察冀画报》《冀中导报》《冀南日报》《冀东日报》……一份份诞生于燕赵烽火中的报刊,通过白纸黑字和鲜活的影像,记录了军民英勇抗战的历程,也成为今日研究抗战历史的珍贵档案。

简陋的舞台就是战场

胭脂河畔的阜平县城南庄村,曾是晋察冀军区司令部所在地。1937年12月,晋察冀边区的第一个正式剧社——抗敌剧社在城南庄的一所小学宣告成立。

在斗争环境十分恶劣的敌后战场,为什么要成立剧社?

“抗战初期,党组织主要通过报纸、刊物等进行抗日宣传,但由于根据地绝大多数群众不识字,对他们来说报纸的宣传效果有限。而戏剧以其直观、生动、易于接受等特点,很快成为最受群众欢迎的宣传形式。”阎丽介绍。

在成立之初,抗敌剧社可谓一穷二白。其最初的人员班底只有5人,全部家当仅有一面洋鼓、几把胡琴和几支笛子。不过,成立伊始,他们便确立了“一手拿笔,一手拿枪”的战斗原则,既是宣传队,又是战斗队。

很快,抗敌剧社就推出第一部反映边区斗争生活的话剧《到山那边去》,讲述八路军越过平汉铁路开辟根据地、群众掩护子弟兵的故事。

随后,《我们的乡村》《两年间》《丰收》等多部作品陆续上演,真实的故事、朴实的语言,让戏剧成为面向群众最直接、最有力的宣传武器。著名表演艺术家、“人民艺术家”国家荣誉称号获得者田华就是在12岁那年看了《我们的乡村》后毅然参军,加入抗敌剧社。

剧社的演出不仅是文艺活动,还是一场场生死战斗。1941年起,抗敌剧社多次参加边区组织的“政治攻势”,深入敌占区演出,甚至把戏台搭到伪军炮楼之下。

八路军部队封锁炮楼后,剧社就在下面演出。演出一边进行,干部一边向炮楼喊话:“下来看戏吧,保你平安。”受剧社抗日演出影响,一些伪军纷纷找八路军敌工部门“拉关系”“留后路”,还有带着妻儿老小携械投诚的。

在红色老区石家庄平山县,同样活跃着一个以抗日宣传为目的的剧社。

1938年4月,平山县青年抗日救国会组建铁血剧社,后改名为群众剧社。没有专业背景,没有演出经验,仅凭一腔热血,他们走遍滹沱河两岸的村庄,用歌声、话剧、河北梆子等形式宣传抗日、动员参军。

剧社演《攻打平山城》《贾玉》《血泪仇》时,台词经常现编现演,情节就来自老百姓的真实遭遇。剧中没有“洋腔洋调”,只有地道方言和本土故事。1939年,剧社全体进入华北联大学习,接受戏剧、音乐、美术三方面的系统训练,从此走上专业化道路。

“没有共产党就没有新中国,没有共产党就没有新中国,共产党辛劳为民族,共产党他一心救中国……”这首语言朴实、旋律激昂、被誉为“颂党第一歌”的传世之作,后来定名为《没有共产党就没有新中国》,至今仍在华夏大地激荡回响。创作它的热血青年,正是铁血剧社成员曹火星。

据统计,截至1942年6月,晋察冀边区的村剧团已达3277个,其中演出活跃的超过500个。

对此,当时到晋察冀边区考察的民主斗士李公朴曾评价:“在这里还能看到未来的光明远景和侵略者、反动力量的灭亡。每一出戏中,都充满了晋察冀的乡土气息和人民英勇斗争的情绪。”(河北日报记者 王思达)

相关

筑起一道坚实的精神防线

全面抗战爆发后,面对日寇侵略和奴化教育的威胁,晋察冀边区政府发起了一场深入基层、遍及乡村的文化教育运动。这场运动不仅有利于扫盲,更点燃了千万农民与儿童的抗战热情,成为敌后抗战中一道坚实的精神防线。

在敌后抗日根据地,广大农民是抗战的主力军。1938年冬天,晋察冀边区行政委员会发出号召,要求“村村办冬学”,开展以扫盲和政治动员为核心的社会教育。

所谓冬学,就是利用冬季农闲,组织群众学文化、明政策、强信念。冬学的学习内容既包括识字、唱歌,也包括抗战形势、减租减息、互助生产等实用知识。许多青年正是在冬学中第一次写下自己的名字,读懂了报纸,也认清了抗击日寇、救亡图存的重要性。

晋察冀边区的第一次冬学运动,就吸引了20多万学员参加,他们大多是农会、自卫队和妇女组织成员。在当时,冬学不仅是课堂,更是动员前线、组织后方的重要阵地。甚至在日军“扫荡”时,学员们也一边战斗一边学习,敌人退去便立即复课。

此后,晋察冀边区年年办冬学,参加冬学学习的人数持续增加。在北岳区,无论是巩固区还是游击区都实现了一个村庄办一所冬学的目标,有的村庄甚至办了几所冬学。

随着形势发展,冬学的办学形式由最初的混合编班发展出男冬学、女冬学、成年班、青年班和儿童班等多种形式,办学时间也拓展为早冬学、午冬学、晚冬学。这样就能充分地利用闲暇时间,使群众都有了上冬学的可能。

抗战爆发后,华北大量小学停办,晋察冀边区迅速行动,恢复和发展儿童教育。

晋察冀边区专门编写了“抗战时期小学课本”,不但有关于抗战的基本观点的教育,同时赞扬民族英烈,揭发日军的凶残和汉奸的丑恶,动员群众参加后方勤务工作。

经过教育的儿童,逐渐成长为一支不可忽视的抗战力量。他们不但能在村庄路口站岗放哨,还可以通过拾柴、放牛等方式巧妙完成送信任务。

在游击区,还出现了一种“两面小学”——表面教日伪教材,实则传授抗日内容。教师们常常备两套课本,敌来则掩,敌退则教,坚持教育不辍。

1944年,随着大生产运动的推进,边区经济略有恢复,群众教育需求急剧上升。为此,边区政府适时推出“民办公助”政策,鼓励村集体自筹经费、自聘教师、自主管理学校。这一政策不但有效缓解了政府办学压力,也使教育更贴近农村实际,深受群众欢迎。

至1944年底,仅冀晋区、冀察区33个县就有小学3368所,学生13万余人;冀中区在1945年已有小学2529所,学生超过65万人。(文/河北日报记者 王思达)