河北各抗日根据地开展大生产运动实现丰衣足食

生产自救筑根基

1941年至1943年,由于日军疯狂的“蚕食”、“扫荡”和“三光”政策,加之频繁的自然灾害,河北各抗日根据地陷入极端困难的境地。

为改善物质条件,保障抗战军用民食,根据中共中央指示,河北各根据地陆续开始了轰轰烈烈的大生产运动。

从《树叶训令》的签发到生产自救的广泛开展,再到《腾杨方案》的颁布实施,根据地军民团结一心、艰苦奋斗,实现了“自力更生”“丰衣足食”的目标,为抗战的最终胜利奠定了坚实物质基础。

好摘的树叶留给老百姓

8月10日,保定唐县和家庄村,群山披翠、草木繁盛。

80多年前,晋察冀军区司令员聂荣臻率领的军区司令部曾驻扎于此。但在当年,目之所及却是另一番景象——荒山野岭,草木萧条,就连树叶都成了维系军民生存的“奢侈品”。

1942年春,由于自然灾害和日军残酷“扫荡”,晋察冀边区面临前所未有的艰难困局。百姓赖以果腹的,是一种“黄菜”——它是将树上的嫩叶捋下,放入大瓮以清水沤制,短的十天半月、长的两三个月之后就能吃了。

部队官兵起初尚能以喂马的黑豆、麦麸充饥,随着灾情日益严重,他们很快也不得不加入采摘树叶的行列。

然而,和家庄村900多名村民与司令部200多名战士仅凭村里的树叶根本无法生存。时任军区政治部代主任的朱良才敏锐察觉到,年轻力壮的战士采摘效率远高于百姓,长此以往,群众将陷入无叶可摘的境地。

情况上报至聂荣臻案头,一道独特的训令随即签发:部队不得在村庄周围十五里内采摘树叶,宁可饿着肚子,也不与民争食。这,便是著名的《树叶训令》。

《树叶训令》的背后,是敌后抗日根据地遭遇生存危机的无奈。

“百团大战结束后,日军将八路军领导的敌后抗日根据地视为头号威胁,调集重兵对各根据地发动多次‘治安强化运动’,实行残酷的‘三光’政策。”河北省委党史研究室副主任阎丽介绍,“雪上加霜的是,1942年和1943年,华北地区连续干旱,旱灾之后又有蝗灾,华北各抗日根据地迎来最艰难的时刻。”

对于那段光景,已故的八路军第一二九师老战士、电影《地道战》的导演任旭东曾这样回忆:“以前每人每天有一斤半口粮,后来减到一斤,再后来减到半斤。粮食不够,只能用树叶充饥。”

在1942年晋察冀边区财政会议期间,聂荣臻发言时讲道,部队要想方设法减轻人民负担。他说起老百姓三五成群薅树叶、剥树皮的情形,讲着讲着就控制不住流眼泪。

绝境催生决断。为共渡难关,晋察冀军区一面严格执行训令,一面厉行节约——“所有脱产人员除伤病员外每人每天要节约一至二两粮食”。仅1942年,各部队便省出14万斤粮食用于赈济灾民。

同时,一系列自救措施陆续实施:机关部队全力投入,帮助春耕秋收;减租减息、整顿财务、调剂贸易等措施也先后施行。

1942年起,一首民谣开始在根据地流传:“二月里寒食柳芽黄,三月里谷雨杨叶长。家家户户采树叶,一春树叶半年粮。精打细算度春光,节省粮食交公粮……”这声音穿过簌簌作响的林间,为山野染上一抹悲壮而坚韧的亮色。

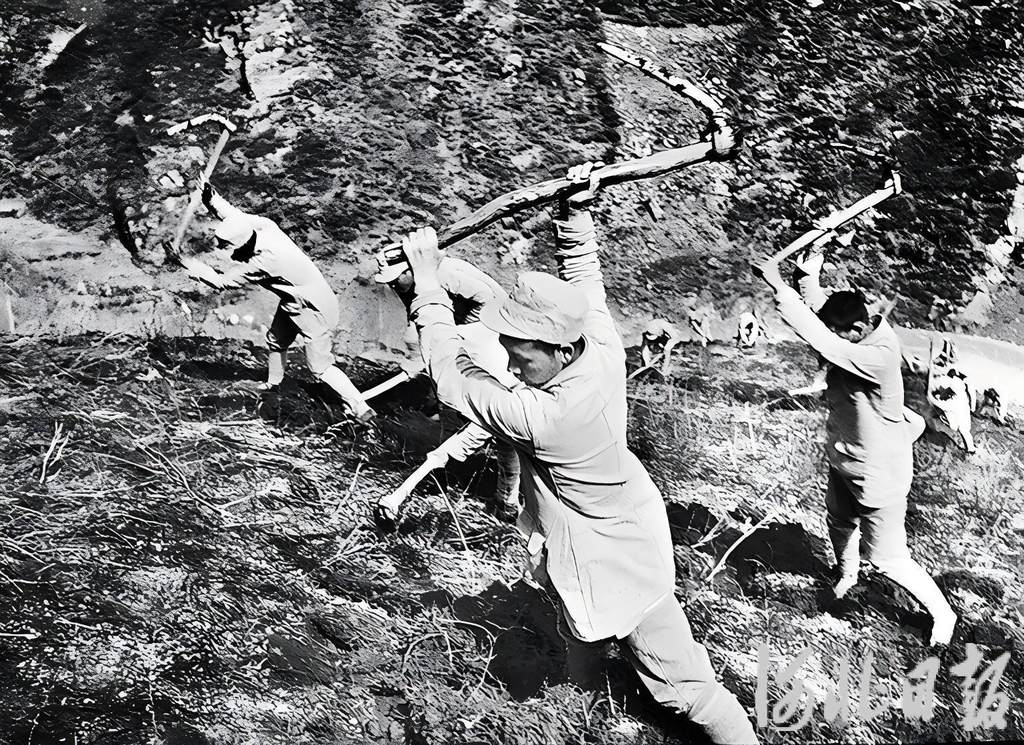

晋察冀边区的八路军指战员在开荒生产。河北日报资料片

一手拿锄头,一手拿枪杆

8月15日,涉县赤岸村的山坡上,连片的玉米像铺展在大地上的绿绸缎,饱满的玉米穗在叶间沉甸甸地摇晃。这片曾被八路军第一二九师官兵和百姓共同开垦过的土地,如今焕发着勃勃生机。

时间回溯到1942年,为了战胜困难,坚持抗日斗争,中共中央和毛泽东提出“发展经济,保障供给”的方针,号召根据地军民自力更生,克服困难,开展大生产运动。

“谁有了粮食,谁就有了一切”,对于大生产运动的必要性,时任第一二九师政委邓小平有着深刻认识。一场轰轰烈烈的大生产运动随即在晋冀鲁豫边区展开。

在大生产运动中,第一二九师首长身先士卒。1943年秋,邓小平与张际春、刘锡五等人组成劳动小组,向赤岸村承包两亩公产水田,立下“军令状”保证收成。他们清晨即起,担粪施肥,锄地耕耘,并特意聘请种田老把式指导技术。

在他们的带动下,第一二九师机关大院空地、清漳河边的苇子地,都被开垦成菜园。冬季农闲,第一二九师司令部的男同志们还向女同志学习织毛衣。

考虑到农业生产仅靠革命热情难以持久,晋冀鲁豫边区还建立起有效的激励机制。1943年9月,邓小平在生产动员大会上旗帜鲜明地宣布:“建立赏罚制度,个人生产模范、劳动英雄给予200元到300元的奖金(冀钞)。”这在当时一名普通战士月津贴仅一元五角的情况下堪称重奖。

与晋冀鲁豫边区相呼应,晋察冀边区同样在极端艰难中展开生产自救与粮食保卫战。

“北岳区(隶属晋察冀边区)等根据地大多地处深山,耕地较少,水浇地更少。”阎丽介绍,在这种情况下,机关部队发展生产时为了不与民争地,主要采取了两种方式,一是与老百姓伙种,一是寻找熟荒地自种。

在冀中区等地,部队则尽可能地平毁封锁沟墙进行耕种,甚至采取过武装掩护,趁月夜强种或用半公开的形式耕种敌人据点碉堡旁的土地,其中的艰险可想而知。

保卫粮食的战斗同样惊心动魄。为防敌抢掠,晋察冀边区军民在夏秋收时实行“地净场光”——地不见穗、场不见垛、家不见粮,收获后直接“坚壁清野”。

1943年10月,日军企图抢掠北岳区腹地走马驿一带近万亩稻田。根据地军民以稻田为战场,快割、快收、快藏,激战多次,最终抢回8034亩稻谷的收成。

大生产运动结出了累累硕果。1944年,太行区(隶属晋冀鲁豫抗日根据地)开荒33万亩土地,增产细粮2400万斤,全年产粮达12.3亿斤,为抗战以来之最。此外,棉花、果类等也喜获丰收。

农业的丰收,还带动了农村副业和家庭手工业的发展。养猪养鸡户增多,军民共建的小型工厂、作坊覆盖造纸、纺织、皮革、肥皂等行业,许多日用品实现自给甚至外销。

大生产运动的伟大实践,不仅粉碎了敌人困死根据地的图谋,更以丰硕的物质成果和昂扬的精神力量,为抗战胜利奠定了坚实基石。

大生产运动的新方向

在涉县党史研究室,保存着一份泛黄的珍贵文件。这是原八路军前方总指挥部副参谋长杨立三的夫人于20世纪80年代寄来的《滕参谋长杨副参谋长手订总部伙食单位生产节约方案》原文。

这份在历史上被称为《滕杨方案》的文件,不仅是一件珍贵文物,更是一把打开太行山根据地“自己动手、丰衣足食”辉煌历史的钥匙。

“《滕杨方案》中的滕即滕代远,杨就是杨立三,当时他们分别担任八路军前方总指挥部参谋长和副参谋长。”阎丽介绍,该方案是他们为鼓励发展生产,按照毛泽东提出的“公私兼顾”的原则,制定的八路军总部伙食单位生产节约方案。

“1944年,华北各抗日根据地的大生产运动已经轰轰烈烈开展起来,根据地形势有所好转。但此时,部队中对生产物品的分配,出现了‘一切归公,反对私有’和‘个人应该多多分享’等种种模糊认识。为了纠正错误认识,激发生产积极性,我父亲和杨立三在深入调查研究的基础上,拟定了这个方案。”滕代远之子滕久昕曾这样回忆。

1944年4月1日颁布的《滕杨方案》,分“前言”“积极生产”“奖励节约”“提倡私人积蓄”“帮助群众生产问题”等五部分。方案在“前言”中指出:“我们提倡劳动,奖励劳动,只要是劳动所得,自己就有权享受,你生产得越多,你所得的也越多……我们提倡私人积蓄,只要是劳动所得的代价,你越积蓄得多就越好。”

此外,方案还明确规定了每个人参加农业生产、手工业生产、副业生产的任务、办法及收益分配标准,详细规定大生产运动中节约要求及奖励办法等等。

《滕杨方案》的颁布,在根据地的党政军民中引起了极大反响,充分调动了机关部队参加生产的积极性,把太行山的大生产运动推向了高潮。

由于生产节约与个人利益直接挂钩,各基层单位在执行方案中,都能充分发挥积极性。以太行军区特务营一连为例,以往每月烧柴要用5000元,执行方案后,每月只用2000元。他们种的粮食和蔬菜除供本连食用外,还有富余的用于上交。

到了1944年,已经1年多没吃过饱饭的任旭东欣喜地发现:“终于可以吃饱了!还有菜!每人还发了一条毛巾、一块肥皂。”晋察冀军区第三军分区二团的战士们,平均体重从94.5斤增加到了114斤。

也是在这一年,开国少将、时任晋察冀军区第二军分区第四区队区队长的曾美同样也感受到了翻天覆地的变化:“1944年的冬天,和去年大不相同了。每个人都戴上了又暖又软的毡帽,每人每天5钱油和盐,每月半斤肉,几年没用过的牙刷、识字课本都有了……”

由于《滕杨方案》正确处理了生产与分配、集体与个人、消费与积累的关系,推动了大生产运动的继续发展,它也被誉为“大生产运动的新方向”。(河北日报记者 王思达)

相关

大生产运动中的“洋博士”

1942年,晋冀鲁豫根据地连续遭遇旱灾、蝗灾,大片土地荒芜,军民生存面临危机。生死存亡之际,一位留美归国的农业科学家挺身而出,用科技之火点燃了根据地的生机。他就是第一二九师生产部部长、晋冀鲁豫边区政府农林局局长张克威。

这位怀抱科学救国理想的“洋博士”,1920年赴美深造,1931年毅然放弃优渥条件归国。抗战爆发后,他加入中国共产党,投身敌后抗战。1940年春,张克威调任第一二九师政治部民运部部长。在形势相对稳定时期,他发挥专业所长,亲自勘察设计,动员群众和部队在河滩垒起高大石堤,成功淤积出可种植水稻、玉米的良田。

1941年初,民运部改为生产部,张克威肩负起农业生产与科研重任。他深知良种是增产关键,经多方探寻,购回2斤美国“金皇后”玉米种及少量冬麦种、谷子种。这些种子成为生产部后来大面积推广种植的“火种”。

1942年秋,张克威兼任边区政府农林局局长,推广良种如虎添翼。随着大生产运动的兴起,1943年起,“金皇后”在太行区部队生产中大面积种植。为普及良种与科技,张克威与同事们精心筹划,于1943年至1944年连续举办大型农业展览会,系统展示科学种田成果,“金皇后”专馆更是焦点。根据地各县农民跋山涉水,自带干粮前来“取经”。

在张克威和生产部、农林局的全力推动下,“金皇后”推广势如破竹。1944年普及至整个太行山地区和太岳地区,1945年扩展至陕甘宁边区和晋察冀边区。

据估算,仅推广“金皇后”一项,张克威就帮助晋冀鲁豫根据地增产粮食25%—30%,为军民渡过难关、坚持抗战作出重大贡献。

“金皇后”一炮而红之际,另一项神奇作物——西红柿的推广,也在张克威领导下展开。起初,根据地多数农民从未见过西红柿,甚至因其有“怪味”而强烈排斥。

农林局改变策略,先向第一二九师党政军机关团体发放秧苗,发动干部种植。1942年起,涉县清漳河畔各机关驻地遍植西红柿。秋收时节果实累累,机关吃不完便赠予村民。农民眼见其产量高、易栽培,品尝后更觉“越吃越好吃”,态度彻底转变。西红柿迅速成为村村户户种植的热门品种,并随干部调动传播至其他根据地。

从“金皇后”的丰收到西红柿的普及,张克威以科学技术助力大生产运动,为晋冀鲁豫军民坚持抗战、走向胜利,奠定了坚实的物质与科技基础。

文/河北日报记者 王思达