激发蕴含在广大军民中的最深厚伟力

人民战争显神威

敢不敢动员人民、武装人民、依靠人民,能不能充分激发蕴含在广大军民中的最深厚伟力,是决定抗日战争前途和命运的重要因素。

全民族抗战爆发后,中国共产党领导的人民军队放手发动群众,扩充部队实力,以“敌进我进”的超常胆略深入敌后,在困难时期厉行精兵简政,巩固和发展敌后抗日根据地,为抗战胜利奠定了重要基础。

整县、整村踊跃参军

8月12日,走进平山县西洪子店村,广场上一座平山团诞生地纪念碑巍然矗立。

78岁的村民王汉旺站在碑前,声音微颤:“当年,我姨父参加平山团一去不复返。后来,我姨又把亲骨肉送上了战场。”

他的讲述,把我们带回到那个烽火连天的年代。

1937年10月,为了发动群众,扩编作战部队,八路军第一二零师三五九旅旅长王震派出一个300人的“战地救亡团”来到晋冀交界的平山县。

战地救亡团联合中共冀西特委、平山县委,迅速组成多个扩军小组,张贴扩军布告,“抗日救国、人人有责”“参加八路军,赶走小东洋”的口号响彻平山的深沟大梁。

很快,一队队农家子弟结伴而行,踊跃参军。

冀西特委组织部部长栗在温的家乡只有十来户人家,他把自己的两个侄子送来,全村的青壮年全部跟来;平山县委委员梁雨晴带头报名,全村党员全部参军,一下子来了三十四名青壮年;平山县第一个农民党员李法庄拉来了60多人的队伍……

短短一个月时间,1700名平山子弟齐聚西洪子店,其中1500名被编入八路军第一二零师三五九旅七一八团,组成了赫赫有名的平山团。这支队伍中,多是父子兵、兄弟兵、亲戚兵,他们筋骨相连、血脉相通。

平山团的故事,是河北人民在抗战初期踊跃参加八路军的一个缩影,更是一种值得深思的“平山团现象”。

在河北省委党史研究室副主任阎丽看来,平山团现象的出现并非偶然。“平山县党组织成立早、工作扎实,至1937年7月已建支部120多个,有党员700多名,为平山团的建立打下了坚实的组织基础。”阎丽介绍。

此外,与旧社会“抓丁、拉兵、买兵、派兵”不同,八路军的征兵主要通过政治动员。侵略者的暴行激起了人民的反抗精神,共产党坚决抗日的主张与人民利益一致,吸引了群众踊跃加入。

全民族抗战爆发后,在河北各根据地,踊跃参军成为一股潮流:9万人的阜平县,2万人参军;14万人的涉县,1.6万人参军;25万人的平山县,1.2万人参军……

群众整建制参军,直接编入八路军主力部队,对迅速补充兵员、扩大抗日武装起到了立竿见影的效果。像平山团一样,灵寿营、阜平营、曲阳营、回民支队,以及冀东、冀中、冀南无数子弟兵团队,在抗日战场奋勇杀敌。

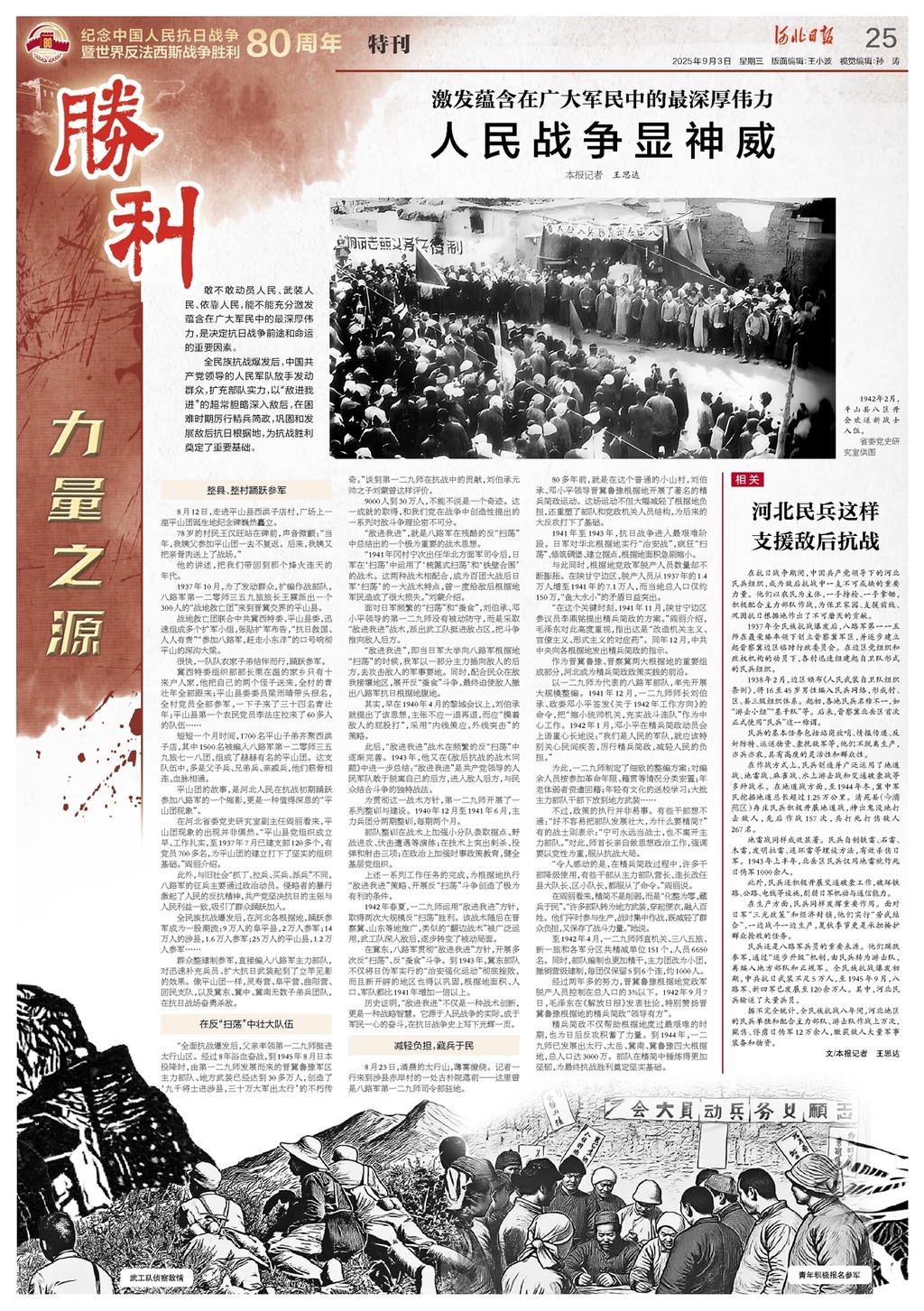

1942年2月,平山县八区开会欢送新战士入伍。 省委党史研究室供图

在反“扫荡”中壮大队伍

“全面抗战爆发后,父亲率领第一二九师挺进太行山区。经过8年浴血奋战,到1945年8月日本投降时,由第一二九师发展而来的晋冀鲁豫军区主力部队、地方武装已经达到30多万人,创造了‘九千将士进涉县,三十万大军出太行’的不朽传奇。”谈到第一二九师在抗战中的贡献,刘伯承元帅之子刘蒙曾这样评价。

9000人到30万人,不能不说是一个奇迹。这一成就的取得,和我们党在战争中创造性提出的一系列对敌斗争理论密不可分。

“敌进我进”,就是八路军在残酷的反“扫荡”中总结出的一个极为重要的战术思想。

“1941年冈村宁次出任华北方面军司令后,日军在‘扫荡’中运用了‘梳篦式扫荡’和‘铁壁合围’的战术。这两种战术相配合,成为百团大战后日军‘扫荡’的一大战术特点,曾一度给敌后根据地军民造成了很大损失。”刘蒙介绍。

面对日军频繁的“扫荡”和“蚕食”,刘伯承、邓小平领导的第一二九师没有被动防守,而是采取“敌进我进”战术,派出武工队挺进敌占区,把斗争推向敌人后方。

“敌进我进”,即当日军大举向八路军根据地“扫荡”的时候,我军以一部分主力插向敌人的后方,去攻击敌人的军事要地。同时,配合民众在敌我接壤地区,展开反“蚕食”斗争,最终迫使敌人撤出八路军抗日根据地腹地。

其实,早在1940年4月的黎城会议上,刘伯承就提出了该思想,主张不应一退再退,而应“摸着敌人的屁股打”,采用“内线策应,外线突击”的策略。

此后,“敌进我进”战术在频繁的反“扫荡”中逐渐完善。1943年,他又在《敌后抗战的战术问题》中进一步总结:“敌进我进”是共产党领导的人民军队敢于脱离自己的后方,进入敌人后方,与民众结合斗争的独特战法。

为贯彻这一战术方针,第一二九师开展了一系列整训与建设。1940年12月至1941年6月,主力兵团分两期整训,每期两个月。

部队整训在战术上加强小分队袭取据点、野战进攻、伏击遭遇等演练;在技术上突出刺杀、投弹和射击三项;在政治上加强时事政策教育,健全基层党组织。

上述一系列工作任务的完成,为根据地执行“敌进我进”策略、开展反“扫荡”斗争创造了极为有利的条件。

1942年春夏,一二九师运用“敌进我进”方针,取得两次大规模反“扫荡”胜利。该战术随后在晋察冀、山东等地推广,类似的“翻边战术”被广泛运用,武工队深入敌后,逐步转变了被动局面。

在冀东,八路军贯彻“敌进我进”方针,开展多次反“扫荡”、反“蚕食”斗争。到1943年,冀东部队不仅将日伪军实行的“治安强化运动”彻底挫败,而且新开辟的地区也得以巩固,根据地面积、人口、军队都比1941年增加一倍以上。

历史证明,“敌进我进”不仅是一种战术创新,更是一种战略智慧。它源于人民战争的实际,成于军民一心的奋斗,在抗日战争史上写下光辉一页。

减轻负担,藏兵于民

8月23日,清晨的太行山,薄雾缭绕。记者一行来到涉县赤岸村的一处古朴院落前——这里曾是八路军第一二九师司令部驻地。

80多年前,就是在这个普通的小山村,刘伯承、邓小平领导晋冀鲁豫根据地开展了著名的精兵简政运动。这场运动不但大幅减轻了根据地负担,还重塑了部队和党政机关人员结构,为后来的大反攻打下了基础。

1941年至1943年,抗日战争进入最艰难阶段。日军对华北根据地实行“治安战”,疯狂“扫荡”、修筑碉堡、建立据点,根据地面积急剧缩小。

与此同时,根据地党政军脱产人员数量却不断膨胀。在陕甘宁边区,脱产人员从1937年的1.4万人增至1941年的7.1万人,而当地总人口仅约150万,“鱼大水小”的矛盾日益突出。

“在这个关键时刻,1941年11月,陕甘宁边区参议员李鼎铭提出精兵简政的方案。”阎丽介绍,毛泽东对此高度重视,指出这是“改造机关主义、官僚主义、形式主义的对症药”。同年12月,中共中央向各根据地发出精兵简政的指示。

作为晋冀鲁豫、晋察冀两大根据地的重要组成部分,河北成为精兵简政政策实践的前沿。

以一二九师为代表的八路军部队,率先开展大规模整编。1941年12月,一二九师师长刘伯承、政委邓小平签发《关于1942年工作方向》的命令,把“缩小统帅机关,充实战斗连队”作为中心工作。1942年1月,邓小平在精兵简政动员会上语重心长地说:“我们是人民的军队,就应该特别关心民间疾苦,厉行精兵简政,减轻人民的负担。”

为此,一二九师制定了细致的整编方案:对编余人员按参加革命年限、籍贯等情况分类安置;年老体弱者资遣回籍;年轻有文化的送校学习;大批主力部队干部下放到地方武装……

不过,政策的执行并非易事。有些干部想不通:“好不容易把部队发展壮大,为什么要精简?”有的战士则表示:“宁可永远当战士,也不离开主力部队。”对此,师首长亲自做思想政治工作,强调要以党性为重,服从抗战大局。

“令人感动的是,在精兵简政过程中,许多干部降级使用,有些干部从主力部队营长、连长改任县大队长、区小队长,都服从了命令。”阎丽说。

在阎丽看来,精简不是削弱,而是“化整为零,藏兵于民”。“许多部队转为地方武装,穿起便衣,融入百姓。他们平时参与生产,战时集中作战,既减轻了群众负担,又保存了战斗力量。”她说。

至1942年4月,一二九师师直机关、三八五旅、新一旅和各军分区共精减单位151个,人员6650名。同时,部队编制也更加精干,主力团改为小团,撤销营级建制,每团仅保留5到6个连,约1000人。

经过两年多的努力,晋冀鲁豫根据地党政军脱产人员控制在总人口的3%以下。1942年9月7日,毛泽东在《解放日报》发表社论,特别赞扬晋冀鲁豫根据地的精兵简政“领导有方”。

精兵简政不仅帮助根据地度过最艰难的时期,也为日后反攻积蓄了力量。到1944年,一二九师已发展出太行、太岳、冀南、冀鲁豫四大根据地,总人口达3000万。部队在精简中锤炼得更加坚韧,为最终抗战胜利奠定坚实基础。(河北日报记者 王思达)

相关

河北民兵这样支援敌后抗战

在抗日战争期间,中国共产党领导下的河北民兵组织,成为敌后抗战中一支不可或缺的重要力量。他们以农民为主体,一手持枪、一手拿锄,积极配合主力部队作战,为保卫家园、支援前线、巩固抗日根据地作出了不可磨灭的贡献。

1937年全民族抗战爆发后,八路军第一一五师在聂荣臻率领下创立晋察冀军区,并逐步建立起晋察冀边区临时行政委员会。在边区党组织和政权机构的动员下,各村迅速组建起自卫队形式的民兵组织。

1938年2月,边区颁布《人民武装自卫队组织条例》,将16至45岁男性编入民兵网络,形成村、区、县三级组织体系。起初,各地民兵名称不一,如“游击小组”“基干队”等。后来,晋察冀北岳区首次正式使用“民兵”这一称谓。

民兵的基本任务包括站岗放哨、情报传递、反奸防特、运送物资、袭扰敌军等,他们不脱离生产,亦兵亦农,具有高度的灵活性和群众性。

在作战方式上,民兵创造并广泛运用了地道战、地雷战、麻雀战、水上游击战和交通破袭战等多种战术。在地道战方面,至1944年冬,冀中军民挖掘地道总长超过1.25万公里。清苑县(今清苑区)冉庄民兵积极开展地道战,神出鬼没地打击敌人,先后作战157次,共打死打伤敌人267名。

地雷战同样成效显著。民兵自制铁雷、石雷、木雷,发明拉雷、连环雷等埋设方法,有效杀伤日军。1943年上半年,北岳区民兵仅用地雷就炸死日伪军1000余人。

此外,民兵还积极开展交通破袭工作,破坏铁路、公路、电线等设施,削弱日军机动与通信能力。

在生产方面,民兵同样发挥重要作用。面对日军“三光政策”和经济封锁,他们实行“劳武结合”,一边战斗一边生产,夏秋季节更是承担掩护群众抢收的任务。

民兵还是八路军兵员的重要来源。他们踊跃参军,通过“逐步升级”机制,由民兵转为游击队,再编入地方部队和正规军。全民族抗战爆发初期,中共抗日武装不足5万人,至1945年9月,八路军、新四军已发展至120余万人。其中,河北民兵输送了大量兵员。

据不完全统计,全民族抗战八年间,河北地区的民兵单独和配合主力部队、游击队作战上万次,毙伤、俘虏日伪军12万余人,缴获敌人大量军事装备和物资。

文/河北日报记者 王思达