平山团

太行铁血子弟兵

平山,一块写满红色记忆的土地。抗日战争时期,仅有25万人口的平山县,就有7万余人参军参战,成为晋察冀抗战史上的一个典范,威名赫赫的“平山团”就从这里诞生。

平山团转战太行山,屯垦南泥湾,南征北返,其战斗力成长之快,对敌斗争之坚决,付出牺牲之巨大,在抗战史上写下了极其厚重的一页,曾被聂荣臻誉为“太行山上铁的子弟兵”。这也是人民军队被亲切称为“子弟兵”的由来。

振臂一呼平山团

8月14日,平山县西洪子店村。村广场上矗立着平山团诞生地纪念碑,纪念碑底座上的浮雕,生动再现了当年平山男儿踊跃参加平山团和平山团战斗的场面。

77岁的王汉旺是西洪子店村革命历史宣讲人,从小听着平山团故事长大的他,再一次把游客带回了那段妻送郎、母送子、父子兄弟一同参军,救亡图存,共赴国难的烽火岁月。

1937年7月7日,全民族抗战爆发。10月3日,为了发动群众,扩编作战部队,八路军第一二〇师三五九旅旅长王震派刘道生、陈宗尧带领300余人的战地救亡工作服务团,来到平山县革命中心洪子店村扩充兵员。

“当晚就在洪子店小学召开了联席会议,刘道生传达了关于开辟敌后抗日根据地的指示精神,并提出当前首要的任务是扩军,团结一切力量一致抗日。”王汉旺说。

很快,10个扩军小组分赴平山县各村镇进行抗日救亡宣传和扩军工作,“抗日救亡、人人有责”“参加八路军、赶走小东洋”的口号喊彻平山的深沟大梁。

李法庄是平山第一个农民党员,他回家带出了30名本村子弟,编成一个排,这位曾经的县委书记也穿起了军装,成为一名新兵;地处深山的猫石村仅有300多口人,县委委员梁雨晴带动全村34名青壮年参军;北贾壁村名医刘光锡带领子侄等14人参加平山团,组建平山团卫生队……

就这样,走一村带一村,走一路影响一路,这支队伍像滚雪团一样越滚越大,人数越来越多。队伍中多是父子兵、兄弟兵、亲戚排,筋骨相连,血脉相通。仅用了1个月零3天,就有一千多名平山青年参军入伍,齐集洪子店单独建团。

抗战初期,在极短的时间内,一个县的子弟响应党的号召集体参军,并组成一个主力团的,在全国仅此一例。

这在抗战史上是伟大的壮举,也成为抗战时期,武装力量动员发挥重要作用的一个典型范例。

平山团的奇迹,并非偶然。早在抗战前,平山的早期党员,已经把共产主义的星星之火点燃在太行山上。

“三五九旅把征兵重点放在平山,这里群众基础好是一个非常重要的原因。上世纪30年代初,平山县就已建立了党组织。抗战爆发前,全县已有70多个党支部700多名党员。”王汉旺说。

根据上级指示,集中入伍的平山青壮年,除抽调200余人重返平山建立四分区武装外,其余人员正式编为第一二〇师三五九旅七一八团,首任团长陈宗尧。这支由平山子弟组建的部队,被亲切地称为“平山团”。

离开家乡后,平山团迅速投入与日军的作战,从此再未回到过家乡。

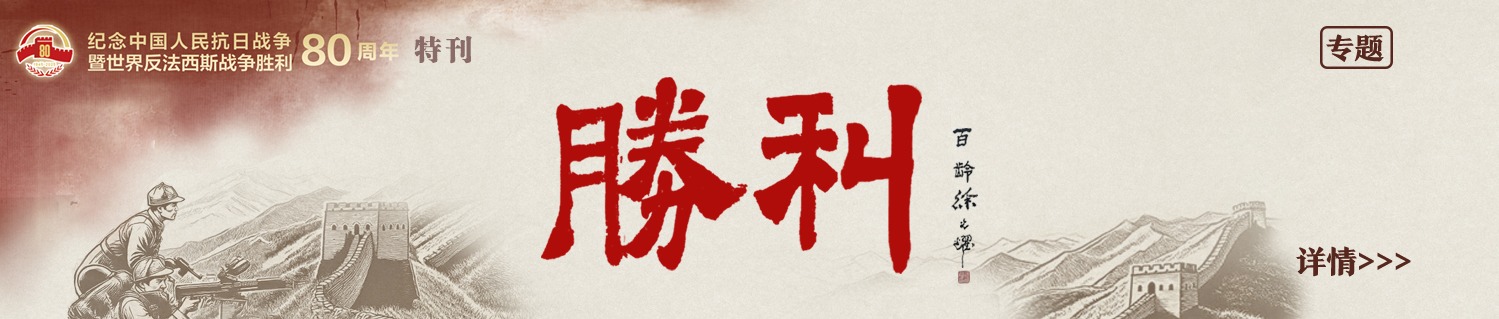

平山县南庄村青年刘汉兴(中)胸戴光荣花,和家人告别去参军。 河北日报资料片

誓死捐躯赴国难

8月15日,河北省图书馆燕赵红色记忆馆,“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年抗战文献精品展”正在展出,其中有河北省历史文化研究发展促进会红色文化研究会副会长杨国遵珍藏多年的一份老报纸。

这是出版于1939年9月19日的《抗敌报》,报纸头版一篇名为《补充军队动员,平山完成一千一百余名》的消息尤为醒目。

“这样短时间内迅速补充兵员,在平山并不是第一次。”杨国遵说,它见证着当年战场的激烈残酷和平山团在战场上英勇杀敌付出的巨大牺牲。

1938年1月,在山西崞县田家营,平山团打了自组建以来的第一仗。

“拿着大刀、红缨枪的战士们上阵搏杀,没有枪,就到敌人手里去夺。就是用这样简陋的武器,全歼日军150人,缴获一大批轻重武器等战利品。真正印证了在艰苦的条件下,没有枪没有炮,敌人给我们造……”杨国遵说,平山团组建后出征首战就打出了威风,极大地鼓舞了全团的士气。

1939年5月,日军一部向山西五台县台怀镇一带活动的七一七团包抄而来。平山团紧急驰援,在上下细腰涧设下战场,与七一七团分南北两头堵击日军,给骄横的日军狠狠打击。经过7个昼夜浴血搏杀,共毙伤日军1000余人,缴获92式步兵炮2门,轻重机枪22挺,步枪800多支,战马200匹,创造了三五九旅对日作战的光辉战例。

然而,平山团也为此付出了牺牲几百人的代价。其中,就有消灭了8名日军、壮烈牺牲的战斗英雄王家川。

上下细腰涧战斗后的第九天,王家川的二弟王三子以“王家川”之名顶替哥哥的缺额当兵,他说:“我就叫王家川,我家里还有一个弟弟也叫王家川,我们村的青年都叫王家川,王家川是牺牲不完的……”

不久,《抗敌报》刊登了一篇鼓舞斗志的文章《王家川没有死》。平山子弟前赴后继,融入抗战洪流。

上下细腰涧战斗,得到了晋察冀军区司令员聂荣臻的高度赞扬,他发出嘉奖令,并授予平山团一个光荣的称号——“太行山上铁的子弟兵”。

“平山团全体指战员同志们!你们无限英勇顽强的战斗精神,在我晋察冀军区的抗战史上已经留下了不可磨灭的光荣的一页……你们是平山的子弟,边区的子弟……你们是‘太行山上铁的子弟兵’。”

从此,“子弟兵”这三个字第一次叫起,逐渐传遍全国,最终成为人民军队的亲切代称。

青年们积极参军的背后,是平山百姓的巨大付出。全县三分之二的村子有平山团的烈属,很多村子烈属家庭超过了一半。

催人泪下的平山支前民谣,正是平山人的真实写照:“最后的一碗米用来做军粮,最后的一尺布用来做军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送去上战场。”

“平山人已经把平山团看作家乡的象征,视为平山的最大荣誉,他们自信地喊出:平山团不能减员,平山团的旗帜不能倒下!”杨国遵说。

抗日战争时期,只有25万人口的平山县,为八路军各部队输送优秀儿女12065名,占当时青年男子15%,平山县也成为不折不扣的“晋察冀抗日模范县”。

位于平山县西洪子店村的平山团诞生地纪念碑。河北日报记者 魏雨摄

转战南北建新功

平山团抗战是先锋,搞生产同样是模范。

“学习那南泥湾,处处呀是江南,是江呀南,又战斗来又生产,三五九旅是模范……”这首脍炙人口的《南泥湾》,让人们知晓了八路军三五九旅和南泥湾精神。

平山团,当年就是作为三五九旅的先头部队率先开赴南泥湾。

1941年,陕甘宁边区的经济遇到了严重困难。一面保卫延安的南大门,一面屯田垦荒进行大生产,三五九旅在短时间内就把荒无人烟的南泥湾变成了富饶美丽的米粮川。

南泥湾,在延安东南约45公里,是延安县金盆湾区的一个乡。纵横数百里渺无人烟,荆棘遍野。

在开垦南泥湾的过程中,平山团的战士,既是种田行家,又是织布能手,他们向大自然开战,全团上下展开了劳动竞赛,你追我赶,争创佳绩。平山团的一个生产组,每日平均垦荒一亩以上,成为全旅学习的榜样。

“开垦南泥湾,三五九旅是模范,而平山团是模范中的模范。”杨国遵说。

1943年,粮食、肉菜、被服、经费全部自给有余,真正做到了自力更生、丰衣足食。

平山团在战斗和大生产中得到磨砺,战斗力越来越强。

1944年11月,为进一步开辟和巩固湘鄂赣桂粤革命根据地,切断侵华日军南逃通道,经党中央和中央军委批准,三五九旅主力开赴江南。其中,番号七一八团的平山团是唯一整建制团,由中央点名派遣。

“三五九旅南征北返,历时659天,总行程2.7万里,先后冲破敌人100多道封锁线,大小战斗300余次。这支部队征战地域之广,路途之远,俱为全军之冠,创造了中国军事史上的一个奇迹。”杨国遵说。

1946年9月,南下支队凯旋。三五九旅从延安出发时3800多人,北返之后仅剩下833人,从平山参军的老战士已不足200人。

毛泽东、朱德高度评价三五九旅的南征北返,称它为“我党历史上的第二次长征”。

八十多年过去,太行山上的战火硝烟早已散尽。曾经孕育出威名赫赫平山团的洪子店村,已淹没在了岗南水库中。距离昔日洪子店村2公里左右的西洪子店村,继续讲述着平山团的故事。

“西洪子店村共310多户、1100多口人,村里一半以上的家庭祖辈、父辈有人当过兵。”西洪子店村党支部书记王大鹏说,2011年,西洪子店村修编了《冀西重镇洪子店》,其中平山团是重要一章。

平山团,太行山上铁的子弟兵,一个个鲜活的生命,在民族存亡之际爆发出了勇敢顽强、不怕牺牲的惊人力量。这力量,穿越时空,永远在燕赵儿女的血脉中流淌。(河北日报记者 李冬云 姜艳)

相关

铸剑为犁,以铁军精神兴疆固边

新中国成立后,平山团扛起历史赋予的新使命,在新疆塔里木河畔的亘古荒原上,铸剑为犁,兴疆固边。

1953年6月,平山团完成历史性转型,少部分编入中国人民解放军南疆军区陆军第四师步兵十一团,其余改编为中国人民解放军新疆军区农业建设第一师第一团(以下仍称“平山团”)。

新疆阿克苏沙井子垦区,是洪沟与戈壁平原交错的地貌,冬季严寒,夏季酷热,水源含沙量高,这给平山团的农业生产造成了重重障碍。

面对土地盐碱化与冰雹灾害并存的困境,平山团传承着三五九旅南泥湾精神,以创新实践开辟了边疆农业发展的新路径。

1954年至1956年,平山团在沙井子垦区实现粮棉大丰收。但由于前期大水漫灌,地下水位上升,加之当时对治碱工作认识不足,1957年后,垦区的农业发展受到极大挫折,小麦产量急剧下降。

面对这一困难,平山团发出“要像坚守上甘岭一样,守住开发的每一寸土地”的号召。

在生产实践中,平山团总结出必须深挖排渠、降低水位、排水洗盐的科学经验,将原农渠内并列式四排四灌改为间列式八排八灌,排盐效果提高了2倍以上。第二年,垦区大面积种植水稻获得丰产。

从20世纪60年代起,在以平山团为骨干的军垦人带领下,沙井子垦区巩固脱盐效果,有效控制地下水位,创造性实行水旱轮作,大力改建条田,平整土地,深挖沟渠增强排碱能力。

随着生产条件的改善,沙井子垦区形成水稻、小麦、棉花轮作生产的良性循环,粮食高产稳产有了保障。沙井子从荒地变成了稻棉高产的“金银川”。

如今,沙井子已拥有近百万亩良田和人工林地,人口达到近5万人。从现代农业到新兴工业,伴随着新型城镇的崛起,这里已变得车水马龙,一派欣欣向荣的景象。这是平山团以铁军精神锻造的新传奇。(文/河北日报记者 李冬云)