白文冠、马本斋母子两英雄

忠魂赤胆昭日月

马本斋,回族,河北省献县东辛庄(今本斋村)人,回民支队的司令员。

他弃官不做,却举起抗日大旗,成为坚定跟党走的抗日英雄。

他用“引蛇出洞”“牛刀子剜心”等巧计打出经典战例,让日军闻风丧胆。

更感人的是他与母亲白文冠的生死抉择。母亲绝食殉国明志,他忍病痛坚守誓言。母子二人用生命诠释了何为“民族气节”。

坚定跟党走的抗日将领

8月16日上午,沧州献县本斋村北,马本斋纪念馆。

在纪念馆前的广场中央,矗立着马本斋的雕像。雕像中这位抗日英雄手持大刀、身跨战马,英姿飒爽,尽显英雄气概。

“马本斋的雕像不是简单的纪念,而是民族精神的坐标。”马本斋纪念馆馆长马岩说,他高举抗日义旗,团结回汉儿女,在中国共产党的领导下南征北战。马本斋短暂的一生,“爱国”二字贯穿始终,九死未悔。

1903年,马本斋出生于献县东辛庄(今本斋村)一个贫苦回民家庭。少年时,他便因家境贫困辍学。此后不得不为生活四处奔波,放马、打工、当学徒。

为了讨生活,青年马本斋参加张作霖的奉军,就此开始戎马生涯。在军旅征战中,他凭借过人的胆识和战功,被破格提拔为团长。1928年12月东北易帜后,马本斋又被任命为国民革命军暂编第一军第二十一师第四团团长。

在别人眼中,马本斋年纪轻轻就当了团长,前途大好。但高官厚禄在他的报国志向面前,显得无足轻重。

九一八事变后,马本斋满腔义愤,主动请缨抗击日本侵略者。但由于国民党执行“攘外必先安内”政策,采取对日妥协的方针,致使东北迅速沦陷。马本斋对国民党军队失望透顶,毅然决定返回家乡。

“风云多变山河愁,雁叫霜天又一秋。空有满腹男儿志,不尽苍浪付东流。”马本斋临行前的这首诗,道出了他的迷茫和报国无门的无奈。

“这首诗代表着马本斋与旧政权的决裂,以及对未来救国道路的求索。”马岩说。

1937年七七事变后,战火烧到了马本斋的家乡。面对山河破碎、民不聊生的惨状,马本斋组织本村70余名回族青年,成立了一支回民抗日义勇队。

随着形势的发展,马本斋意识到,想要抗日救国,靠这几十号人马是不行的,必须寻找真正抗日救国的队伍。

恰在此时,中共冀中省委派党员刘文正与马本斋联系。与共产党员接触后,马本斋在他们身上看到了一种蓬勃向上的精神,看到了抗日救国的希望。

“虽然是旧军人出身,但马本斋思想觉悟提高很快,对中国共产党的认识也越来越深刻,他决心加入中国共产党。”在绘画作品《马本斋光荣加入中国共产党》前,马岩讲述了马本斋入党的心路历程。

马本斋在入党申请书中写道:“我心甘情愿把我的一切献给伟大的中国共产党,献给为回族解放和整个中华民族的解放而奋斗的伟业。”1938年10月,他光荣加入中国共产党。

出于对共产党的无比信任,1938年3月,马本斋率领抗日义勇队加入了我党领导的河北游击军,编为冀中回民教导队,后与另一支回民武装合编为八路军冀中军区回民教导总队,马本斋任总队长。1939年7月,回民教导总队改称八路军三纵队回民支队,马本斋任司令员。

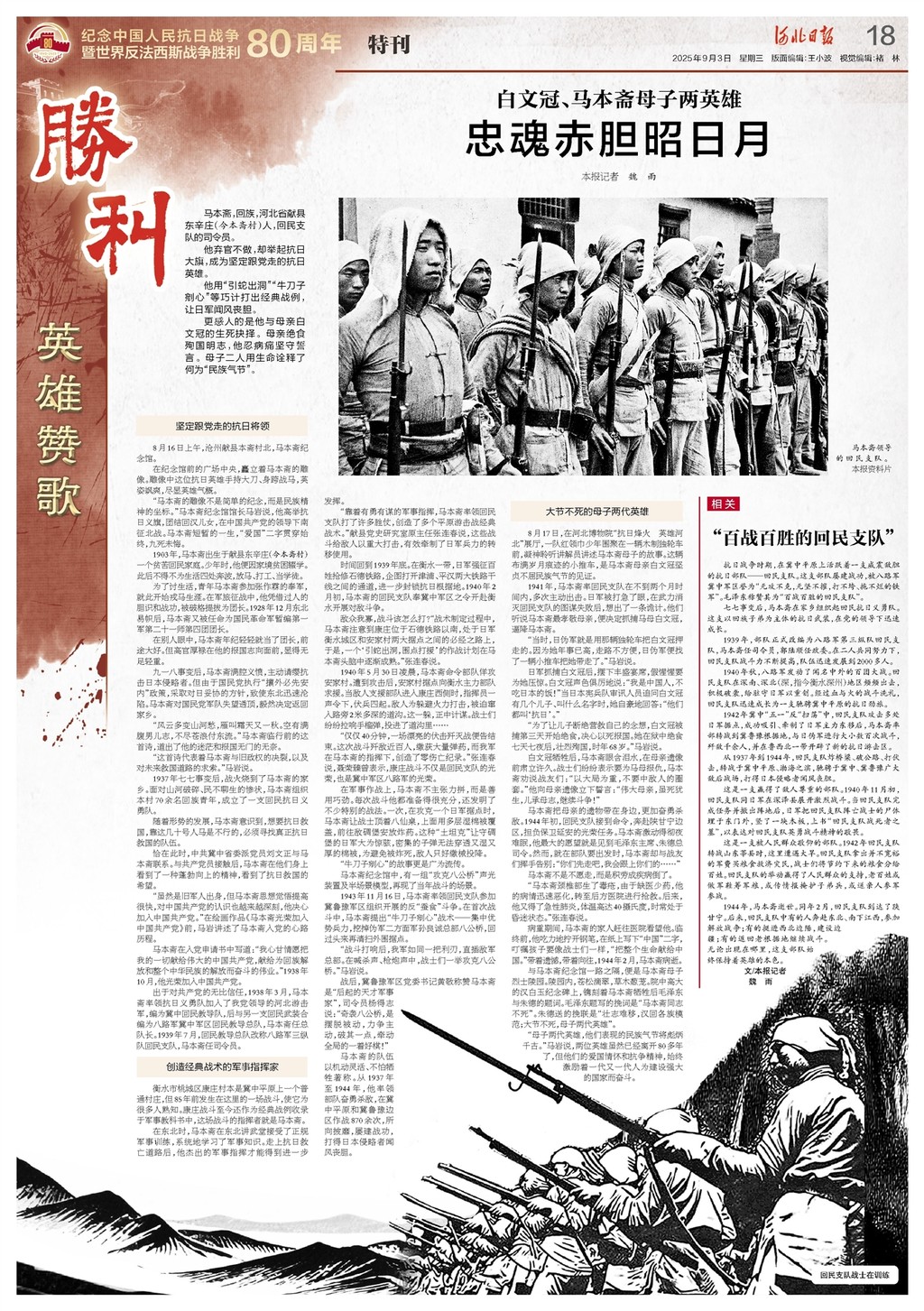

马本斋领导的回民支队。河北日报资料片

创造经典战术的军事指挥家

衡水市桃城区康庄村本是冀中平原上一个普通村庄,但85年前发生在这里的一场战斗,使它为很多人熟知。康庄战斗至今还作为经典战例收录于军事教科书中,这场战斗的指挥者就是马本斋。

在东北时,马本斋在东北讲武堂接受了正规军事训练,系统地学习了军事知识。走上抗日救亡道路后,他杰出的军事指挥才能得到进一步发挥。

“靠着有勇有谋的军事指挥,马本斋率领回民支队打了许多胜仗,创造了多个平原游击战经典战术。”献县党史研究室原主任张连春说,这些战斗给敌人以重大打击,有效牵制了日军兵力的转移使用。

时间回到1939年底。在衡水一带,日军强征百姓抢修石德铁路,企图打开津浦、平汉两大铁路干线之间的通道,进一步封锁抗日根据地。1940年2月初,马本斋的回民支队奉冀中军区之令开赴衡水开展对敌斗争。

敌众我寡,战斗该怎么打?“战术制定过程中,马本斋注意到康庄位于石德铁路以南,处于日军衡水城区和安家村两大据点之间的必经之路上,于是,一个‘引蛇出洞,围点打援’的作战计划在马本斋头脑中逐渐成熟。”张连春说。

1940年5月30日凌晨,马本斋命令部队佯攻安家村。遭到攻击后,安家村据点向衡水主力部队求援。当敌人支援部队进入康庄西侧时,指挥员一声令下,伏兵四起。敌人为躲避火力打击,被迫窜入路旁2米多深的道沟。这一躲,正中计谋。战士们纷纷拉响手榴弹,投进了道沟里……

“仅仅40分钟,一场漂亮的伏击歼灭战便告结束。这次战斗歼敌近百人,缴获大量弹药,而我军在马本斋的指挥下,创造了零伤亡纪录。”张连春说,聂荣臻曾表示,康庄战斗不仅是回民支队的光荣,也是冀中军区八路军的光荣。

在军事作战上,马本斋不主张力拼,而是善用巧劲。每次战斗他都准备得很充分,还发明了不少特别的战法。一次,在攻克一个日军据点时,马本斋让战士顶着八仙桌,上面用多层湿棉被覆盖,前往敌碉堡安放炸药。这种“土坦克”让守碉堡的日军大为惊骇,密集的子弹无法穿透又湿又厚的棉被,为避免被炸死,敌人只好缴械投降。

“牛刀子剜心”的故事更是广为流传。

马本斋纪念馆中,有一组“攻克八公桥”声光装置及半场景模型,再现了当年战斗的场景。

1943年11月16日,马本斋率领回民支队参加冀鲁豫军区组织开展的反“蚕食”斗争。在首次战斗中,马本斋提出“牛刀子剜心”战术——集中优势兵力,挖掉伪军二方面军孙良诚总部八公桥,回过头来再清扫外围据点。

“战斗打响后,我军如同一把利刃,直插敌军总部。在喊杀声、枪炮声中,战士们一举攻克八公桥。”马岩说。

战后,冀鲁豫军区党委书记黄敬称赞马本斋是“后起的天才军事家”,司令员杨得志说:“奇袭八公桥,是摆脱被动,力争主动,破其一点,牵动全局的一着好棋!”

马本斋的队伍以机动灵活、不怕牺牲著称。从1937年至1944年,他率领部队奋勇杀敌,在冀中平原和冀鲁豫边区作战870余次,所向披靡,屡建战功,打得日本侵略者闻风丧胆。

大节不死的母子两代英雄

8月17日,在河北博物院“抗日烽火 英雄河北”展厅,一队红领巾少年围聚在一辆木制独轮车前,凝神聆听讲解员讲述马本斋母子的故事。这辆布满岁月痕迹的小推车,是马本斋母亲白文冠坚贞不屈民族气节的见证。

1941年,马本斋率回民支队在不到两个月时间内,多次主动出击。日军被打急了眼,在武力消灭回民支队的图谋失败后,想出了一条诡计。他们听说马本斋最孝敬母亲,便决定抓捕马母白文冠,逼降马本斋。

“当时,日伪军就是用那辆独轮车把白文冠押走的。因为她年事已高,走路不方便,日伪军便找了一辆小推车把她带走了。”马岩说。

日军抓捕白文冠后,摆下丰盛宴席,假惺惺要为她压惊。白文冠声色俱厉地说:“我是中国人,不吃日本的饭!”当日本宪兵队审讯人员追问白文冠有几个儿子、叫什么名字时,她自豪地回答:“他们都叫‘抗日’。”

“为了让儿子断绝营救自己的念想,白文冠被捕第三天开始绝食,决心以死报国。她在狱中绝食七天七夜后,壮烈殉国,时年68岁。”马岩说。

白文冠牺牲后,马本斋眼含泪水,在母亲遗像前肃立许久。战士们纷纷表示要为马母报仇,马本斋劝说战友们:“以大局为重,不要中敌人的圈套。”他向母亲遗像立下誓言:“伟大母亲,虽死犹生,儿承母志,继续斗争!”

马本斋把母亲的遗物带在身边,更加奋勇杀敌。1944年初,回民支队接到命令,奔赴陕甘宁边区,担负保卫延安的光荣任务。马本斋激动得彻夜难眠,他最大的愿望就是见到毛泽东主席、朱德总司令。然而,就在部队要出发时,马本斋却与战友们挥手告别:“你们先走吧,我会跟上你们的……”

马本斋不是不愿走,而是积劳成疾病倒了。

“马本斋颈椎部生了毒疮,由于缺医少药,他的病情迅速恶化,转至后方医院进行抢救。后来,他又得了急性肺炎,体温高达40摄氏度,时常处于昏迷状态。”张连春说。

病重期间,马本斋的家人赶往医院看望他。临终前,他吃力地拧开钢笔,在纸上写下“中国”二字,叮嘱孩子要像战士们一样,“把整个生命献给中国。”带着遗憾,带着向往,1944年2月,马本斋病逝。

与马本斋纪念馆一路之隔,便是马本斋母子烈士陵园。陵园内,苍松滴翠,草木葱茏。院中高大的汉白玉纪念碑上,镌刻着马本斋牺牲后毛泽东与朱德的题词。毛泽东题写的挽词是“马本斋同志不死”。朱德送的挽联是“壮志难移,汉回各族模范;大节不死,母子两代英雄”。

“母子两代英雄,他们表现的民族气节将彪炳千古。”马岩说,两位英雄虽然已经离开80多年了,但他们的爱国情怀和抗争精神,始终激励着一代又一代人为建设强大的国家而奋斗。(河北日报记者 魏雨)

相关

“百战百胜的回民支队”

抗日战争时期,在冀中平原上活跃着一支威震敌胆的抗日部队——回民支队。这支部队屡建战功,被八路军冀中军区誉为“无攻不克,无坚不摧,打不垮、拖不烂的铁军”。毛泽东称赞其为“百战百胜的回民支队”。

七七事变后,马本斋在家乡组织起回民抗日义勇队。这支以回族子弟为主体的抗日武装,在党的领导下迅速成长。

1939年,部队正式改编为八路军第三纵队回民支队,马本斋任司令员,郭陆顺任政委。在二人共同努力下,回民支队战斗力不断提高,队伍迅速发展到2000多人。

1940年秋,八路军发动了闻名中外的百团大战。回民支队在深南、深北(深,指今衡水深州)地区频频出击,积极破袭,给驻守日军以重创。经过血与火的战斗洗礼,回民支队迅速成长为一支驰骋冀中平原的抗日劲旅。

1942年冀中“五一”反“扫荡”中,回民支队攻击多处日军据点,成功吸引、牵制了日军主力东移后,马本斋率部转战到冀鲁豫根据地,与日伪军进行大小数百次战斗,歼敌千余人,并在鲁西北一带开辟了新的抗日游击区。

从1937年到1944年,回民支队炸桥梁、破公路、打伏击,转战于冀中平原、渤海之滨,驰骋于冀中、冀鲁豫广大敌后战场,打得日本侵略者闻风丧胆。

这是一支赢得了敌人尊重的部队。1940年11月初,回民支队同日军在深泽县展开激烈战斗。当回民支队完成任务并撤出阵地后,日军把回民支队阵亡战士的尸体埋于东门外,竖了一块木板,上书“回民支队战死者之墓”,以表达对回民支队英勇战斗精神的敬畏。

这是一支被人民群众敬仰的部队。1942年回民支队转战山东莘县时,这里遭遇大旱。回民支队拿出并不宽裕的军费买粮食救济灾民,战士们将节约下来的粮食分给百姓。回民支队的举动赢得了人民群众的支持,老百姓或做军鞋筹军粮,或传情报掩护子弟兵,或送亲人参军参战。

1944年,马本斋逝世。同年2月,回民支队到达了陕甘宁。后来,回民支队中有的人奔赴东北、南下江西,参加解放战争;有的挺进西北边陲,建设边疆;有的返回老根据地继续战斗。无论出现在哪里,这支部队始终保持着英雄的本色。(文/河北日报记者 魏雨)