左权将军

十字岭上化长虹

他是威震敌胆的八路军将领,在华北抗日根据地,“朱彭左”的名号让敌人闻风丧胆。

他是文武双全的将才,在战场上指挥作战能打胜仗,在案牍写书译书能当教材。

他是一心报国的革命者,永远不知疲倦地工作,不畏牺牲地冲锋。

他就是左权,八路军在抗日战场上牺牲的最高指挥员,牺牲时年仅37岁。

1950年,左权将军灵柩移葬晋冀鲁豫烈士陵园。晋冀鲁豫烈士陵园供图

抗日名将血洒太行

8月15日是日本宣布无条件投降80周年的日子。这一天,自发到邯郸晋冀鲁豫烈士陵园悼念的群众比以往更多。

在墓区中心位置一座高大庄严的墓前,摆满了悼念者献上的黄色和白色菊花。陵墓前,有一座纪念碑坊。陵墓周围,柏树翠绿挺拔。

这座墓地安葬的,就是八路军抗日战场上牺牲的最高指挥员——左权。

河北是左权将军的安葬地,也是他曾经战斗过的地方。

左权1905年生于湖南醴陵,1924年进入黄埔军校第一期。黄埔军校毕业后,左权被派往苏联留学,先后在莫斯科中山大学、伏龙芝军事学院学习。回国后在中央苏区工作,参加了中央苏区历次反“围剿”作战和长征。

全民族抗战爆发后,1937年8月红军改编为国民革命军第八路军,左权任副参谋长。平型关大捷后,八路军挺进敌后,开创华北抗日根据地。

“此后几年,八路军发展到数十万劲旅,华北成为日寇无法摧毁的堡垒,敌后战场逐渐成为全国抗日主战场。”晋冀鲁豫烈士陵园革命史料研究室研究员马琳说,这一切与左权的贡献是分不开的。

左权参与部署了平型关战斗,取得了抗战首战大捷;粉碎日军多次残酷“扫荡”;协助彭德怀指挥著名的百团大战,还直接指挥了很多次战斗。左权高超的指挥艺术、细致的参谋业务、扎实的工作作风,深受朱、彭的赞扬。

“左权后来兼任八路军前方指挥部参谋长,成为八路军总部核心成员,常与朱德、彭德怀联合署名。再之后,‘朱彭左’逐渐成了八路军总部的代称,这一名号威震敌胆。”马琳说。

八路军屡次获胜打击了日军的嚣张气焰。1942年5月,日军纠集3万多兵力,再次向太行山辽县(今左权县)麻田一带的根据地扑来。

作为八路军副参谋长,左权坚决要求总部指挥机构先行,自己断后,指挥总部机关突围。

5月25日下午,左权率领总部机关突围至河北涉县和山西辽县交界的十字岭一带。面对极度危险的处境,他坚持留下来,带领一部分战士承担掩护任务。当他率领队伍冲向最后一道封锁线时,敌人火力更猛了。突然,一发炮弹落在他身边,他没有卧倒,而是不顾危险高喊着让大家卧倒。这时,一块弹片击中了他的头部。

一代抗日名将、年仅37岁的左权将军壮烈牺牲,鲜血染红了太行山。

“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”这是朱德在得知左权壮烈殉国后为他写的一首悼诗。

为纪念左权将军,山西省辽县万人请愿,边区政府最终决定把辽县改名为左权县。

左权牺牲后,他的遗骨安葬在河北涉县石门村莲花山。1950年,晋冀鲁豫烈士陵园建成,左权的灵柩由涉县移至邯郸,安葬于陵园中。

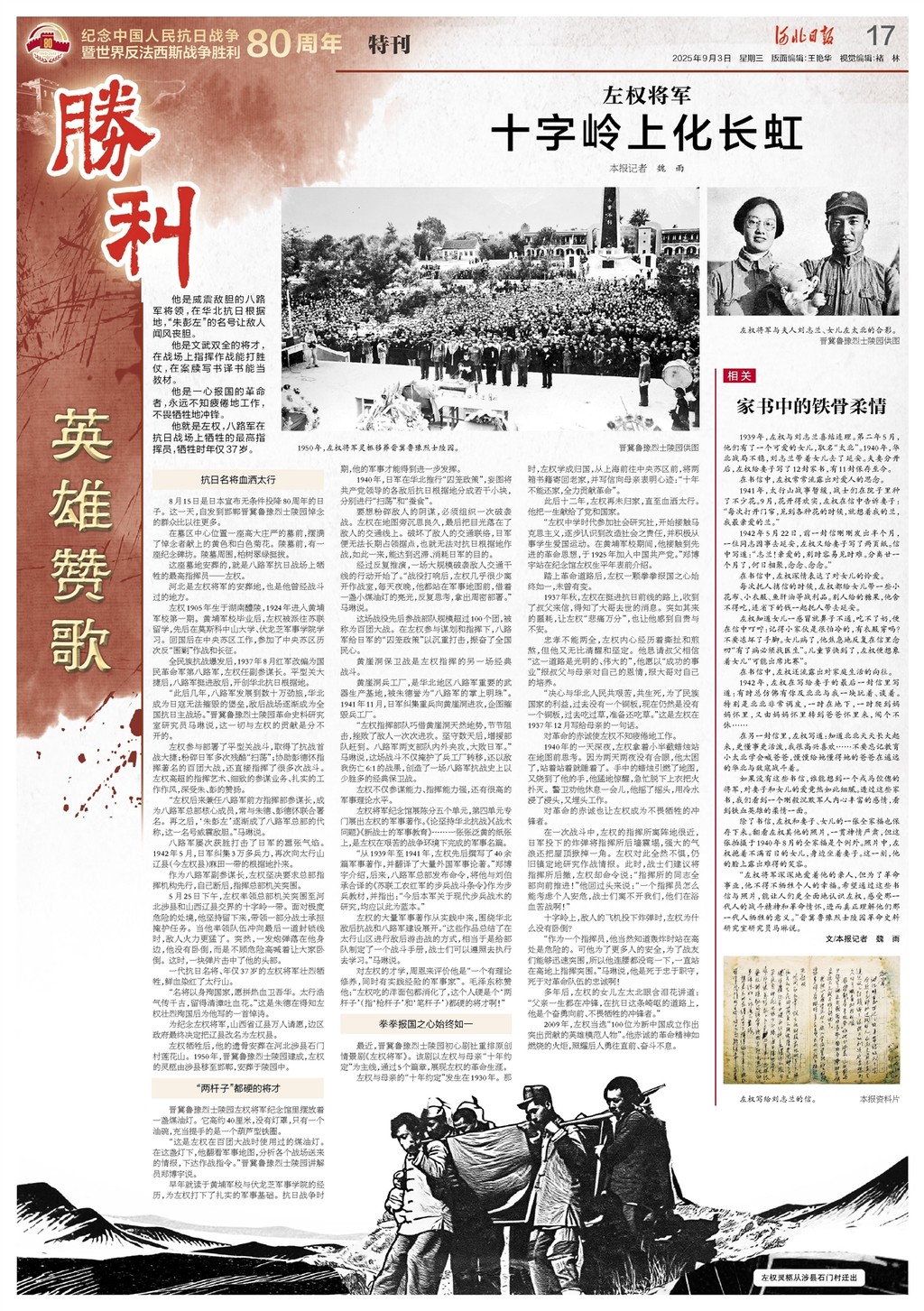

左权将军与夫人刘志兰、女儿左太北的合影。晋冀鲁豫烈士陵园供图

“两杆子”都硬的将才

晋冀鲁豫烈士陵园左权将军纪念馆里摆放着一盏煤油灯。它高约40厘米,没有灯罩,只有一个油碗,充当提手的是一个葫芦型铁圈。

“这是左权在百团大战时使用过的煤油灯。在这盏灯下,他翻看军事地图,分析各个战场送来的情报,下达作战指令。”晋冀鲁豫烈士陵园讲解员郑博宇说。

早年就读于黄埔军校与伏龙芝军事学院的经历,为左权打下了扎实的军事基础。抗日战争时期,他的军事才能得到进一步发挥。

1940年,日军在华北推行“囚笼政策”,妄图将共产党领导的各敌后抗日根据地分成若干小块,分别进行“扫荡”和“蚕食”。

要想粉碎敌人的阴谋,必须组织一次破袭战。左权在地图旁沉思良久,最后把目光落在了敌人的交通线上。破坏了敌人的交通联络,日军便无法长期占领据点,也就无法对抗日根据地作战,如此一来,能达到迟滞、消耗日军的目的。

经过反复推演,一场大规模破袭敌人交通干线的行动开始了。“战役打响后,左权几乎很少离开作战室,每天夜晚,他都站在军事地图前,借着一盏小煤油灯的亮光,反复思考,拿出周密部署。”马琳说。

这场战役先后参战部队规模超过100个团,被称为百团大战。在左权参与谋划和指挥下,八路军给日军的“囚笼政策”以沉重打击,振奋了全国民心。

黄崖洞保卫战是左权指挥的另一场经典战斗。

黄崖洞兵工厂,是华北地区八路军重要的武器生产基地,被朱德誉为“八路军的掌上明珠”。1941年11月,日军纠集重兵向黄崖洞进攻,企图摧毁兵工厂。

“左权指挥部队巧借黄崖洞天然地势,节节阻击,挫败了敌人一次次进攻。坚守数天后,增援部队赶到。八路军两支部队内外夹攻,大败日军。”马琳说,这场战斗不仅掩护了兵工厂转移,还以敌我伤亡6:1的战果,创造了一场八路军抗战史上以少胜多的经典保卫战。

左权不仅参谋能力、指挥能力强,还有很高的军事理论水平。

左权将军纪念馆展陈分五个单元,第四单元专门展出左权的军事著作。《论坚持华北抗战》《战术问题》《新战士的军事教育》……一张张泛黄的纸张上,是左权在艰苦的战争环境下完成的军事名篇。

“从1939年至1941年,左权先后撰写了40余篇军事著作,并翻译了大量外国军事论著。”郑博宇介绍,后来,八路军总部发布命令,将他与刘伯承合译的《苏联工农红军的步兵战斗条令》作为步兵教材,并指出:“今后本军关于现代步兵战术的研究,均应以此为蓝本。”

左权的大量军事著作从实践中来,围绕华北敌后抗战和八路军建设展开。“这些作品总结了在太行山区进行敌后游击战的方式,相当于是给部队制定了一个战斗手册,战士们可以遵照去执行去学习。”马琳说。

对左权的才学,周恩来评价他是“一个有理论修养,同时有实践经验的军事家”。毛泽东称赞他:“左权吃的洋面包都消化了,这个人硬是个‘两杆子’(指‘枪杆子’和‘笔杆子’)都硬的将才啊!”

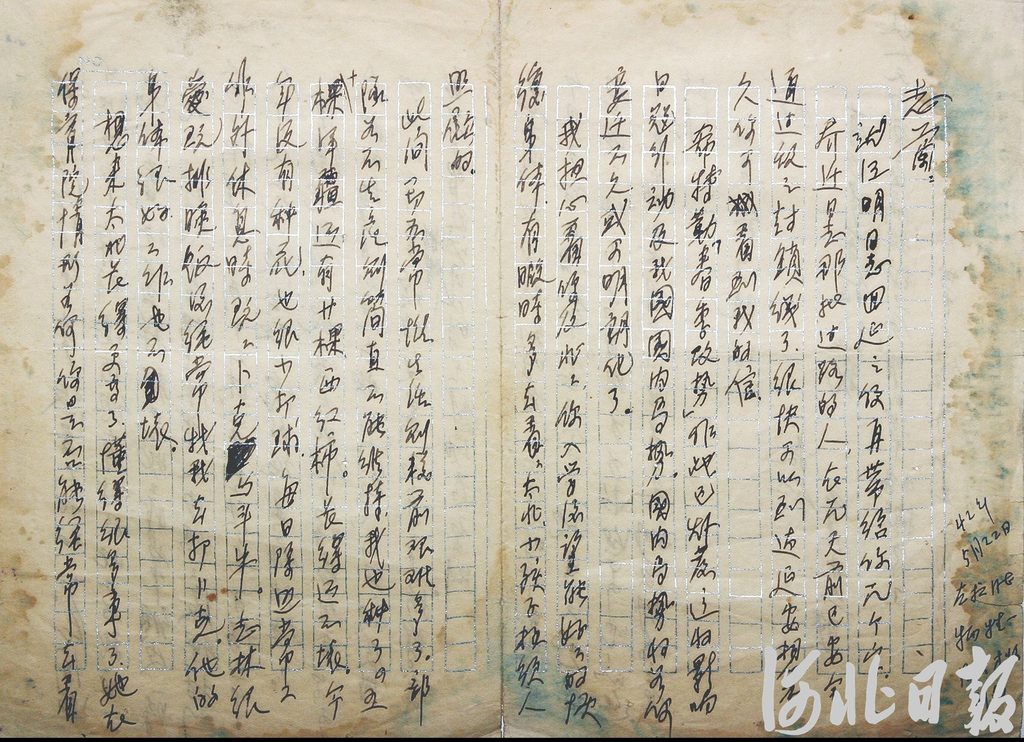

左权写给刘志兰的信。河北日报资料片

拳拳报国之心始终如一

最近,晋冀鲁豫烈士陵园初心剧社重排原创情景剧《左权将军》。该剧以左权与母亲“十年约定”为主线,通过5个篇章,展现左权的革命生涯。

左权与母亲的“十年约定”发生在1930年。那时,左权学成归国,从上海前往中央苏区前,将两箱书籍寄回老家,并写信向母亲表明心迹:“十年不能还家,全力贡献革命”。

此后十二年,左权再未归家,直至血洒太行。他把一生献给了党和国家。

“左权中学时代参加社会研究社,开始接触马克思主义,逐步认识到改造社会之责任,并积极从事学生爱国运动。在黄埔军校期间,他接触到先进的革命思想,于1925年加入中国共产党。”郑博宇站在纪念馆左权生平年表前介绍。

踏上革命道路后,左权一颗拳拳报国之心始终如一,未曾有变。

1937年秋,左权在挺进抗日前线的路上,收到了叔父来信,得知了大哥去世的消息。突如其来的噩耗,让左权“悲痛万分”,也让他感到自责与不安。

忠孝不能两全,左权内心经历着撕扯和煎熬,但他又无比清醒和坚定。他恳请叔父相信“这一道路是光明的、伟大的”,他愿以“成功的事业”报叔父与母亲对自己的恩情,报大哥对自己的培养。

“决心与华北人民共艰苦,共生死,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。”这是左权在1937年12月写给母亲的一句话。

对革命的赤诚使左权不知疲倦地工作。

1940年的一天深夜,左权拿着小半截蜡烛站在地图前思考。因为两天两夜没有合眼,他太困了,站着站着就睡着了。手中的蜡烛引燃了地图,又烧到了他的手,他猛地惊醒,急忙脱下上衣把火扑灭。警卫劝他休息一会儿,他摇了摇头,用冷水浸了浸头,又埋头工作。

对革命的赤诚也让左权成为不畏牺牲的冲锋者。

在一次战斗中,左权的指挥所离阵地很近,日军投下的炸弹将指挥所后墙震塌,强大的气浪还把屋顶掀掉一角。左权对此全然不惧,仍旧镇定地研究作战情报。此时,战士们建议将指挥所后撤,左权却命令说:“指挥所的同志全部向前推进!”他回过头来说:“一个指挥员怎么能考虑个人安危,战士们离不开我们,他们在浴血苦战啊!”

十字岭上,敌人的飞机投下炸弹时,左权为什么没有卧倒?

“作为一个指挥员,他当然知道轰炸时站在高处是危险的。可他为了更多人的安全,为了战友们能够迅速突围,所以他连腰都没弯一下,一直站在高地上指挥突围。”马琳说,他是死于忠于职守,死于对革命队伍的忠诚啊!

多年后,左权的女儿左太北眼含泪花讲道:“父亲一生都在冲锋,在抗日这条崎岖的道路上,他是个奋勇向前、不畏牺牲的冲锋者。”

2009年,左权当选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。他赤诚的革命精神如燃烧的火炬,照耀后人勇往直前、奋斗不息。(河北日报记者 魏雨)

相关

家书中的铁骨柔情

1939年,左权与刘志兰喜结连理。第二年5月,他们有了一个可爱的女儿,取名“太北”。1940年,华北战局不稳,刘志兰带着女儿去了延安。夫妻分开后,左权给妻子写了12封家书,有11封保存至今。

在书信中,左权常常流露出对爱人的思念。

1941年,太行山战事暂缓,战士们在院子里种了不少花。9月,花开得欢实,左权在信中告诉妻子:“每次打开门帘,见到各种花的时候,就想着我的兰,我最亲爱的兰。”

1942年5月22日,前一封信刚刚发出半个月,一位同志因事去延安,左权又给妻子写了两页纸。信中写道:“志兰!亲爱的,别时容易见时难。分离廿一个月了,何日相聚,念念、念念。”

在书信中,左权深情表达了对女儿的怜爱。

每次托人捎信的时候,左权都给女儿带一些小花布、小衣服、鱼肝油等战利品。别人给的糖果,他舍不得吃,连省下的钱一起托人带去延安。

左权知道女儿一感冒就鼻子不通,吃不了奶,便在信中叮咛:记得小家伙是很怕冷的,有衣服穿吗?不要冻坏了手脚。女儿病了,他焦急地反复在信里念叨“有了病必须找医生”。儿童节快到了,左权便想象着女儿“可能出席比赛”。

在书信中,左权还流露出对家庭生活的向往。

1942年,左权在写给妻子的最后一封信里写道:有时总仿佛有你及北北与我一块玩着、谈着。特别是北北非常调皮,一时在地下,一时爬到妈妈怀里,又由妈妈怀里转到爸爸怀里来,闹个不休……

在另一封信里,左权写道:知道北北天天长大起来,更懂事更活泼,我很高兴喜欢……不要忘记教育小太北学会喊爸爸,慢慢给她懂得她的爸爸在遥远的华北与敌寇战斗着。

如果没有这些书信,谁能想到一个戎马倥偬的将军,对妻子和女儿的爱竟然如此细腻。透过这些家书,我们看到一个刚毅沉默军人内心丰富的感情,看到铁血英雄的柔情一面。

除了书信,左权和妻子、女儿的一张全家福也保存下来。翻看左权其他的照片,一贯神情严肃,但这张拍摄于1940年8月的全家福是个例外。照片中,左权抱着不满百日的女儿,身边坐着妻子。这一刻,他的脸上露出难得的笑容。

“左权将军深深地爱着他的亲人,但为了革命事业,他不得不牺牲个人的幸福。希望通过这些书信与照片,能让人们更全面地认识左权,感受那一代人的战斗精神和革命情怀,进而真正理解他们那一代人牺牲的意义。”晋冀鲁豫烈士陵园革命史料研究室研究员马琳说。

文/河北日报记者 魏雨