80年前,抗日烽火燃遍燕赵大地。在那个鲜血与战火交织的年代,河北作家在中国共产党领导的敌后战场上抛头颅、洒热血,并以笔为枪打响文学里的抗战。他们身上那种与生俱来的豪侠精神与英雄气概,经过血与火的淬炼,为燕赵风骨添加了新的时代注脚。

“假使我们不去打仗/敌人用刺刀/杀死了我们/还要用手指着我们的骨头说/看,这是奴隶”。石家庄市槐北路192号河北文学馆墙壁上,写有一首街头诗《假使我们不去打仗》。诗的作者田间被称为“时代的鼓手”。民主战士闻一多曾评价说,这些简短而坚实的句子,就是一声声的鼓点,单调,但是响亮而沉重,打入你耳中,打在你心上。

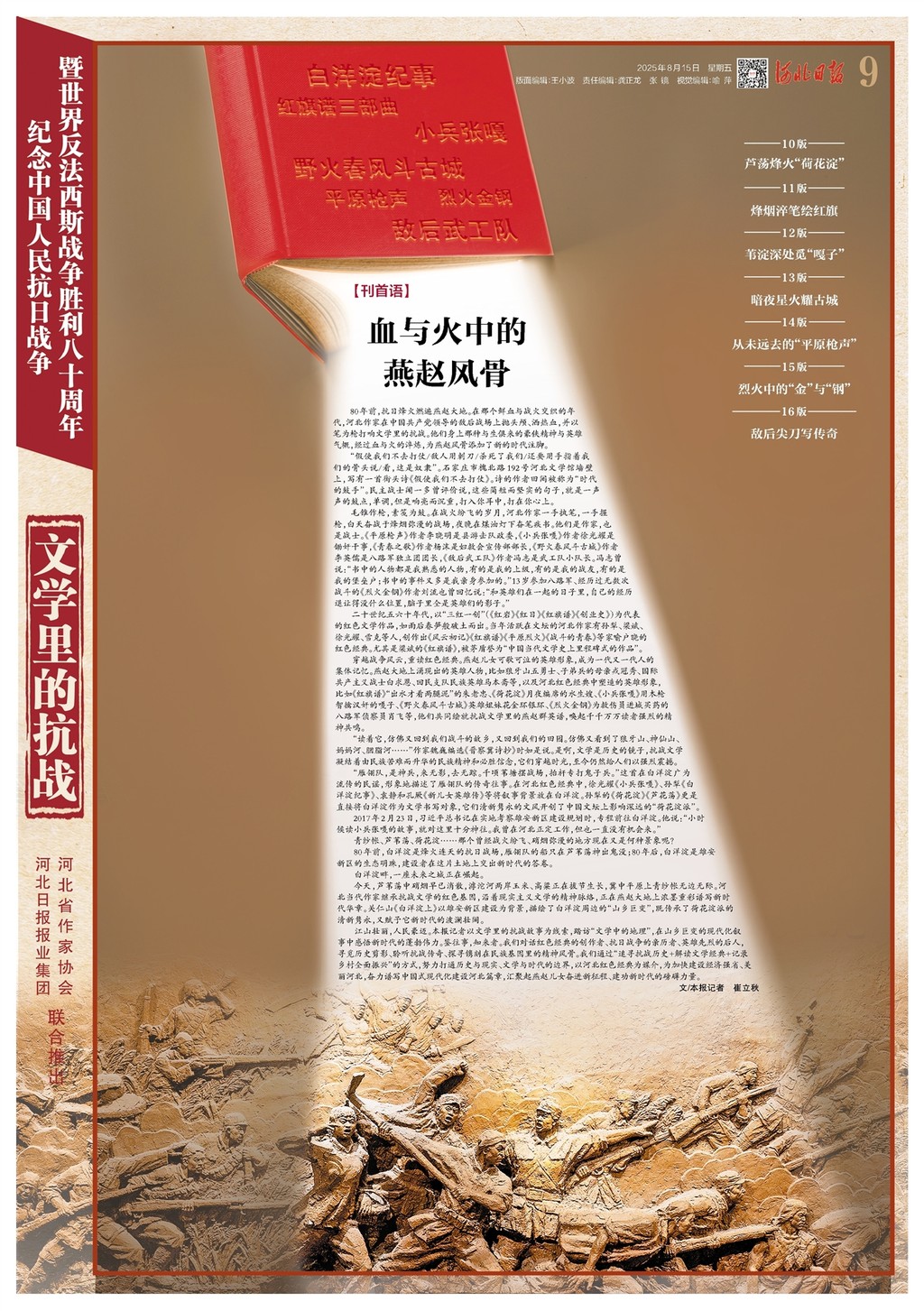

毛锥作枪,素笺为鼓。在战火纷飞的岁月,河北作家一手执笔,一手握枪,白天奋战于烽烟弥漫的战场,夜晚在煤油灯下奋笔疾书。他们是作家,也是战士。《平原枪声》作者李晓明是县游击队政委,《小兵张嘎》作者徐光耀是锄奸干事,《青春之歌》作者杨沫是妇救会宣传部部长,《野火春风斗古城》作者李英儒是八路军独立团团长,《敌后武工队》作者冯志是武工队小队长。冯志曾说:“书中的人物都是我熟悉的人物,有的是我的上级,有的是我的战友,有的是我的堡垒户;书中的事件又多是我亲身参加的。”13岁参加八路军、经历过无数次战斗的《烈火金钢》作者刘流也曾回忆说:“和英雄们在一起的日子里,自己的经历退让得没什么位置,脑子里全是英雄们的影子。”

二十世纪五六十年代,以“三红一创”(《红岩》《红日》《红旗谱》《创业史》)为代表的红色文学作品,如雨后春笋般破土而出。当年活跃在文坛的河北作家有孙犁、梁斌、徐光耀、雪克等人,创作出《风云初记》《红旗谱》《平原烈火》《战斗的青春》等家喻户晓的红色经典。尤其是梁斌的《红旗谱》,被茅盾誉为“中国当代文学史上里程碑式的作品”。

穿越战争风云,重读红色经典。燕赵儿女可歌可泣的英雄形象,成为一代又一代人的集体记忆。燕赵大地上涌现出的英雄人物,比如狼牙山五勇士、子弟兵的母亲戎冠秀、国际共产主义战士白求恩、回民支队民族英雄马本斋等,以及河北红色经典中塑造的英雄形象,比如《红旗谱》“出水才看两腿泥”的朱老忠、《荷花淀》月夜编席的水生嫂、《小兵张嘎》用木枪智擒汉奸的嘎子、《野火春风斗古城》英雄姐妹花金环银环、《烈火金钢》为救伤员进城买药的八路军侦察员肖飞等,他们共同绘就抗战文学里的燕赵群英谱,唤起千千万万读者强烈的精神共鸣。

“读着它,仿佛又回到我们战斗的故乡,又回到我们的田园。仿佛又看到了狼牙山、神仙山、妈妈河、胭脂河……”作家魏巍编选《晋察冀诗抄》时如是说。是啊,文学是历史的镜子,抗战文学凝结着由民族苦难而升华的民族精神和必胜信念,它们穿越时光,至今仍然给人们以强烈震撼。

“雁翎队,是神兵,来无影,去无踪。千顷苇塘摆战场,抬杆专打鬼子兵。”这首在白洋淀广为流传的民谣,形象地描述了雁翎队的传奇往事。在河北红色经典中,徐光耀《小兵张嘎》、孙犁《白洋淀纪事》、袁静和孔厥《新儿女英雄传》等将叙事背景放在白洋淀。孙犁的《荷花淀》《芦花荡》更是直接将白洋淀作为文学书写对象,它们清新隽永的文风开创了中国文坛上影响深远的“荷花淀派”。

2017年2月23日,习近平总书记在实地考察雄安新区建设规划时,专程前往白洋淀。他说:“小时候读小兵张嘎的故事,就对这里十分神往。我曾在河北正定工作,但也一直没有机会来。”

青纱帐、芦苇荡、荷花淀……那个曾经战火纷飞、硝烟弥漫的地方现在又是何种景象呢?

80年前,白洋淀是烽火连天的抗日战场,雁翎队的船只在芦苇荡神出鬼没;80年后,白洋淀是雄安新区的生态明珠,建设者在这片土地上交出新时代的答卷。

白洋淀畔,一座未来之城正在崛起。

今天,芦苇荡中硝烟早已消散,滹沱河两岸玉米、高粱正在拔节生长,冀中平原上青纱帐无边无际。河北当代作家继承抗战文学的红色基因,沿着现实主义文学的精神脉络,正在燕赵大地上浓墨重彩谱写新时代华章。关仁山《白洋淀上》以雄安新区建设为背景,描绘了白洋淀周边的“山乡巨变”,既传承了荷花淀派的清新隽永,又赋予它新时代的波澜壮阔。

江山壮丽,人民豪迈。本报记者以文学里的抗战故事为线索,踏访“文学中的地理”,在山乡巨变的现代化叙事中感悟新时代的蓬勃伟力。鉴往事,知来者。我们对话红色经典的创作者、抗日战争的亲历者、英雄先烈的后人,寻觅历史剪影、聆听抗战传奇、探寻镌刻在民族基因里的精神风骨。我们通过“追寻抗战历史+解读文学经典+记录乡村全面振兴”的方式,努力打通历史与现实、文学与时代的边界,以河北红色经典为媒介,为加快建设经济强省、美丽河北,奋力谱写中国式现代化建设河北篇章,汇聚起燕赵儿女奋进新征程、建功新时代的磅礴力量。

文/河北日报记者 崔立秋