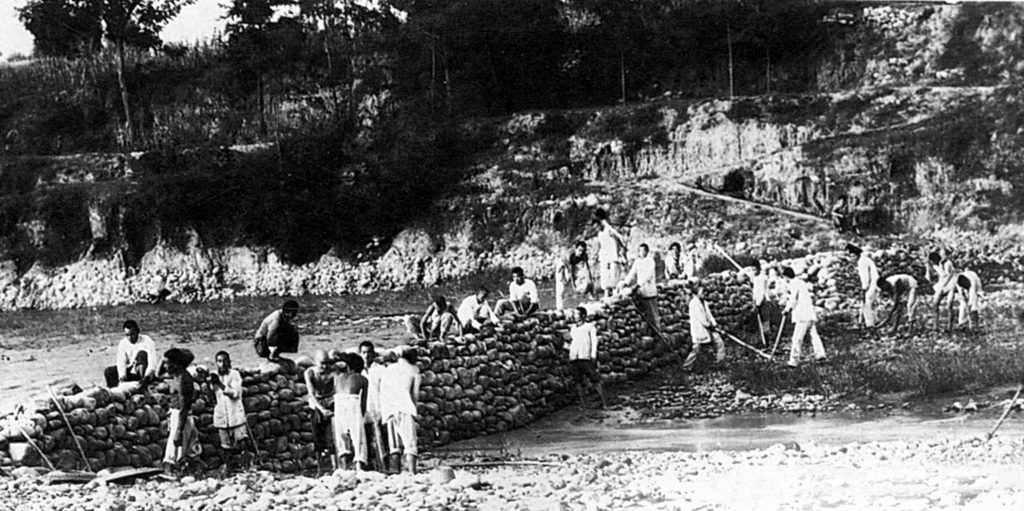

八路军一二九师干部、战士帮助群众修河造田。八路军一二九师纪念馆供图

抗日战争时期的晋冀鲁豫边区,由于其独特的军事位置,成为日军一心想夺取的地区。日寇对根据地进行频繁的“扫荡”和经济封锁。

1942年,涉县接连遭遇严重旱灾、蝗灾,粮食大面积减产,很多人只能以树皮、草根充饥。

持续的自然灾害,使根据地人民的生存和一二九师的给养问题变得愈发困难。

面对困境,八路军一二九师、晋冀鲁豫边区党和政府派干部调查灾情,成立救灾委员会,并发出“不能饿死一个人”的号召。

经过勘察,边区政府决定修建漳南大渠,把漳河水引上太行山,把旱地变成水浇田。

一手拿镐,一手握枪。敌人来了就打,打跑了敌人接着修渠。

没有技术仪器,没有机械设备。军民勠力同心,在悬崖峭壁上,硬生生凿出了一条13.5千米的水渠。

开凿山洞4个,劈石崖8处,建渡槽14座。1944年4月,历时一年多,漳南大渠在战争烽火中竣工通水,结束了2000多户老百姓靠天吃饭的历史,被人们深情地称为“将军渠”“救命渠”“幸福渠”。

抗日战争中,除了军队、武器、战略战术上的角逐,经济上的较量也关系着战争的走向。其中,掌握住粮食一直是敌后抗日根据地重要的战略问题之一。

像陕甘宁边区一样,河北各根据地开展了轰轰烈烈的大生产运动,在千方百计保卫粮食的同时,还设法调动生产积极性。

1944年4月1日,太行根据地的八路军总部发布了滕代远参谋长和杨立三副参谋长制订的生产节约方案,史称《滕杨方案》,拉开了太行山地区以改革促生产的序幕。

《滕杨方案》除了提出生产节约的目标和办法外,提出了多劳多得、奖励能者的原则,比较好地处理了生产与分配、积累与消费、集体与个人利益的关系。

这一改革方案,将劳动者的生产绩效与劳动者个人的物质利益紧密联系在一起,调动了根据地干部和八路军战士生产的积极性,从根本上扭转了根据地物资极度短缺的困境。

工业品不足,自己生产。1939年,晋察冀军区在完县(今顺平县)神南镇建立军事工业部,将原有的几个修械所合并为7个军工连(厂);1940年,冀南区生产建设总局直接领导皮革厂、工具制造厂、造纸厂、电池厂等9个企业,资产达12万元……

各根据地积极倡导、广泛动员小生产者和私人企业家办工厂作坊。对于军需工业、矿业等工业,则由政府和部队公营生产。

抗日根据地处在农村,要取得对敌经济斗争的胜利,必须发展商业贸易。

1938年,晋察冀边区政府制定《统治对外贸易执行方案》,1940年又出台《管理对外贸易条例》,促进了根据地内部的贸易繁荣,对打破敌人经济封锁起了重要作用。

与此同时,晋察冀边区银行、冀南银行先后成立,并使用各种办法肃清杂钞、伪钞,形成独立统一的金融体系,有力支持了根据地的经济发展。

经济建设和经济斗争的胜利,让根据地建立起一套自给自足的经济体系,不仅可以有效保证军需民用,还为根据地的稳固和坚持敌后长期抗战打下了坚实基础。(河北日报记者 王敬照)