近日,河北长安汽车有限公司总装车间,员工在新能源汽车生产线上作业。河北日报记者 许佳奇摄

■阅读提示

北京,亦庄。偌大的一家汽车工厂内,一台台机械臂精准组装着车身部件,最终成为一辆辆智能网联新能源汽车,驶向全国乃至全球市场。

造一辆汽车,是一项非常复杂的工程,从设计、研发到生产、测试,无数个环节,上万个零部件。造车成功的关键,离不开企业密切协作、产业生态赋能。

共铸“一条链”,共造“一辆车”。车灯、座椅、车身、变速箱来自天津,蓄电池、行李架来自河北,玻璃升降器、空气滤清器来自北京……在京津冀,三地合力共造“一辆车”已成为现实。

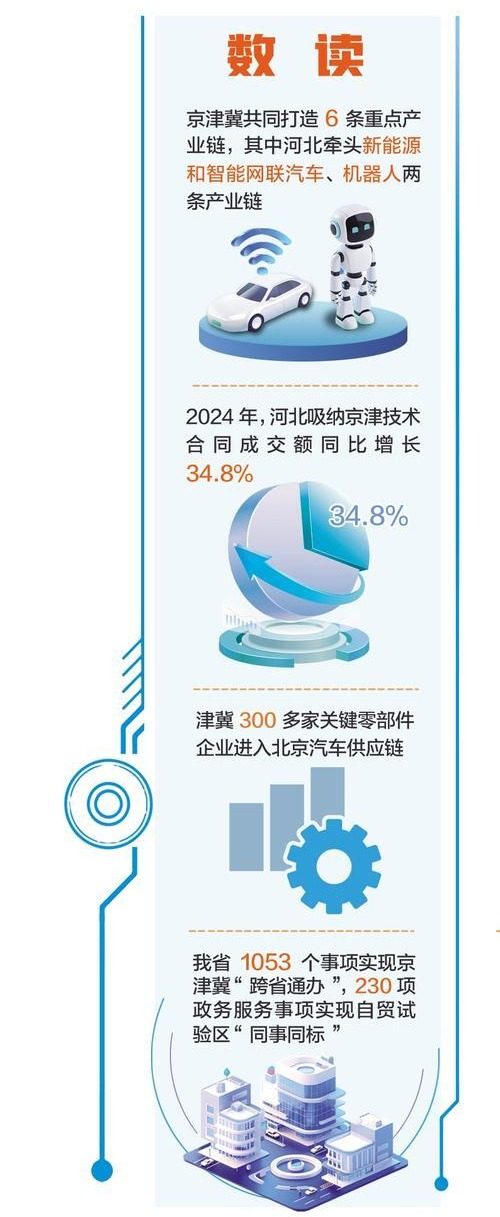

整理/河北日报记者 冯阳 制图/展茂光

■ 产业链上“主配牵手”

“理想同学,导航到最近充电站。”话音刚落,理想汽车车载导航已精准识别指令,规划出最佳路线。

这是理想汽车车主常用功能。很多人不知道,总部位于北京的理想汽车,全系采用了石家庄高新区一家企业的车载麦克风。

这家企业就是河北初光汽车部件有限公司,从成立时,就定位为新能源和智能网联汽车进行配套。该公司已与理想汽车合作多年,其拳头产品车载麦克风,每个月为理想汽车供货二三十万只。

“去年合作项目陆续量产了,我们开足马力加班加点供货。今年上半年公司产值1.5亿元,比上年同期的两倍还多。”7月10日,河北初光汽车部件有限公司董事长郑现杰兴奋地说,最近他们还与北汽福田、小米汽车、长城汽车等洽谈合作。如果能成功合作,他们的业务就能覆盖京津冀区域主要整车厂。

如今,该公司的车载数字麦克风产品国内市场占有率55%、全球市场占有率超26%。近三年,该公司产值年均增速在80%以上。

这家成立不足10年的年轻企业,何以将小小的车载麦克风做出大市场?在郑现杰看来,既有产品创新的因素,也有京津冀联合打造新能源和智能网联汽车产业链的助力。

京津冀是我国重要的汽车产业基地。汽车产业链长、涉及环节多,需要良好的零部件产业基础。而河北则有着产业链配套发展的坚实基础。

2023年11月29日,京津冀三地联合在北京举办2023京津冀产业链供应链大会,首次发布了六大跨区域产业链图谱。其中,河北省牵头新能源和智能网联汽车产业链,协同京津推动技术、产品、服务和测试示范应用,加速构建从感知系统、控制系统、通信系统、执行系统、三电(电池、电机、电控)系统到整车制造的全产业链体系。

产业链上“主配牵手”。随着区域内整车企业不断加大就近采购力度,我省汽车零部件企业积极融入产业链。

郑现杰说,车企一般通过安装隔音棉等被动方式降噪。但在与理想汽车合作中,他发现客户对汽车主动降噪需求越来越高,即通过技术手段抵消噪音,进一步提升驾驶安全性和舒适体验。

“早布局早主动。”郑现杰说,他们组建团队攻关,成功研发出主动降噪传感器,将应用于理想汽车高端车上。此外,针对智能网联汽车的发展趋势,他们还研发出车外麦克风,年内将用于合作伙伴的新车型中。这些新产品都将成为公司新的增长点。

抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇,我省汽车核心零部件企业各展所长,深度嵌入汽车产业链——

瑞立美联制动技术(廊坊)有限公司仅与福田康明斯的合作,2024年销售收入就有1500万元,2025年预计超过3000万元;

河北美泰电子科技有限公司自主研发的MEMS(微电子机械系统)惯性传感器实现百万量级装车交付;

森思泰克毫米波雷达弥补了国内技术和行业发展空白;

…………

数据显示,在京津冀,小米SU7零部件采购占比22%、北京奔驰采购额超50%。我省已有220余家零部件企业进入北汽、一汽丰田、小米、理想等京津整车厂供应链。

以链为媒,聚链成势,链出产业发展新动能。2024年,京津冀地区实现汽车产量285万辆,同比增长11.8%,其中新能源汽车67.6万辆,同比增长154%。

近日,位于京津冀智能网联新能源汽车科技生态港廊坊园区的华田信科(廊坊)电子科技有限公司,员工在检测原材料质量。 河北日报记者 王伟摄

■ 携手共织“创新网”

今年3月,北京某车企一款新能源和智能网联汽车上市热卖,受到消费者青睐,这让李宁很自豪。

李宁并不是该车企工作人员,而是立讯精密工业(保定)有限公司总工程师。“这款车上的线束,就是我们公司供应的。”李宁说,这也是他们与车企协同创新的成果。

线束就相当于汽车的神经,负责传递和交换电气系统的电源信号和数据信号,如驾驶员打火、开灯、加热座椅等都需要借助线束系统。

一年多来,他和12名技术人员常驻这家北京车企,共同研发迭代线束方案。“从新车型立项到对外发布,只有不到一年的时间,前期研发时间很紧张。”李宁说,2024年初技术人员就已经入驻车企联合办公。

为啥要联合办公?对于记者的疑问,李宁讲述了一个快递盒的故事。

汽车就相当于一个快递盒,要在盒子里放多少线束,并不是取决于盒子的空间,而是取决于盒子中的各种规则和不规则物体,因为线束要避开这些物体。一旦汽车设计有所调整,作为柔性件的线束,往往会被改动路线。

李宁回忆,在与车企协同研发中,有个最棘手的事情——验证时有一处异响,历时半年才解决。

去年年中,团队研发完毕,线束上车验证时,发动机舱内有一处搭铁线束在汽车启停时运动幅度过大,产生轻微异响。经过排查,他们找到原因——线束太硬。“除了产生异响,还有断裂风险,有损使用寿命。”李宁说,团队与北京车企团队开展协同攻关,从筛选线束防护材料到设计线束线路,再到保定生产、北京装车验证。

“最着急时,将新方案从北京传回保定的公司,待公司一生产完样品,同事就开车2个多小时送到北京,下午就上车验证测试。”李宁说,就这样一次次摸索、验证,半年后,验证成功,这一难题被双方共同破解。

这样协同创新的故事,还在持续。尽管新车型已经量产,但李宁和团队并没有撤离这家车企。他们还要配合新项目的开发、现款项目的设计迭代。

强化创新链、产业链、供应链深度融合,链上发力,京津冀产业协同发展加速推进,三地产业联系越来越紧密。

近年来,凌云中央研究院参与长城、北汽、北京现代、一汽丰田等京津冀区域内整车企业的同步开发、同步设计工作,直接取得项目定点30余项,项目年产值超50亿元。

2025年廊坊经洽会上,长城汽车股份有限公司技术专家任重与北京工业大学一个科研团队就封闭场地仿真测试问题进行深入沟通。协同创新的火苗在跳跃。

京津冀是中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区之一,更是引领高质量发展的重要动力源。

在产业链攻关方面,三地围绕京津冀汽车产业链22项“卡脖子”环节,推动卡点攻关。联合发榜、攻关,组织清华大学、北京理工大学、天津大学、国汽智联、中汽智联等高校、科研院所与重点企业就科研转化、攻关需求等进行对接。

此外,围绕新能源和智能网联汽车产业,河北省立项支持13个关键核心技术攻关项目。北京致力提升车规级芯片国产化率,研发出了每公斤400瓦时的氧化物聚合物全固态电池。京津冀智能网联新能源汽车创新中心聚焦十大前沿领域推动科技成果转化落地。

坚持龙头引领、整零协同、全产业链发展,促进要素资源加速汇聚、大中小企业融通发展,京津冀智能网联汽车新能源汽车产业集群快速壮大,获批2024年国家先进制造业集群。

■ 产业生态日益完善

“生态港廊坊园区共引进项目9个了。”近日,廊坊市安次区工信局副局长李拓键告诉记者,他们正在招引更多汽车零部件企业,进一步拓展延伸稳固产业链条,优化产业生态。

李拓键所说的生态港,指的是京津冀智能网联新能源汽车科技生态港,已于去年11月启动建设。生态港规划占地面积超过8000亩,分为北京顺义、天津武清和河北廊坊三个园区。

三地园区按照统一规划、同步开工、协同招商原则协同建设,与京津冀新能源汽车整车生产基地形成“2小时产业圈”,进一步构建活力强劲、协作紧密的区域产业生态,实现京津冀同频共振、全链条融合发展。

作为首批签约入驻廊坊园区的企业,华田信科(廊坊)电子科技有限公司是一家液晶显示模组、显控终端产品及半导体封装材料的研发生产企业,为北汽福田等车企供货。

“今年我们公司的新能源和智能网联汽车显示屏车间实现部分投产,未来根据市场情况还会扩产。”该公司副总经理秦振中说,他们的目标是做定制型液晶显示屏、显控终端及半导体BGA封装焊球产品的“隐形冠军”。

聚链成势,共造新车。近年来,京津冀三地按照“区域内互补短板、融合配套,区域外握指成拳、合力招引”的发展思路,高效协同、多措并举推动新能源汽车产业发展,日益完善的汽车产业生态正在加速形成。

共享“一条路”。三地推动京津塘高速自动驾驶干线物流测试场景全线贯通并对外开放,在全国率先实现智能网联汽车道路测试跨区域场景应用。目前,京津冀自动驾驶测试里程累计逾6000万公里,打造了国内最大智能网联汽车城市级应用场景。

“我们公司已经开始感受到来自生态港建设的红利了。”秦振中表示,三地开展沟通的同时,也带来了很多和京津两地汽车企业深入交流的机会,他们正在和多家京津汽车企业对接,进一步扩大客户范围。

强链补链“攻卡点”,拓展招商范围“疏堵点”。三地间产业协作和协同创新的“手”越牵越紧,一个世界级先进制造业集群正在崛起。(河北日报记者 米彦泽)

■记者手记

产业生态 共建共享

今年以来,小米汽车热销,享界人气爆棚……一辆辆“聪明”的车,汇聚了京津冀三地的产业力量。

采访中,记者发现,从合资车企,到民族品牌,再到造车“新势力”;从天津的车灯,到河北的线束,再到北京的玻璃升降器……当今汽车市场的主流产品中,少不了三地企业的身影。

眼下,京津冀整车企业与零部件企业正“链”在一起。数据显示,2024年三地汽车产量达285万辆,产业产值超8400亿元。

亮眼成绩离不开区位优势,更在于协同破局的思维。

三地抱团发展,联合发布京津冀汽车产业链图谱,建立零部件企业和整车企业常态化对接机制,推动整零企业同步设计、同步研发、同步验证。

这是区域的“零部件总动员”,也是协同创新和产业协作的交响曲。

在立讯精密工业(保定)有限公司,总工程师李宁带领团队驻扎北京车企一年多并不稀奇。该公司前端工程师有120多位,分散在京津冀乃至全国的各个车企,与车企协同攻关。

产业生态的共建共享,让协同效应持续放大。

三地合建的京津冀智能网联新能源汽车科技生态港,像一块巨大的磁石吸引优质项目补链强链;京津塘高速“燃料电池+自动驾驶+北斗导航”全线贯通,为三地智能网联汽车和自动驾驶产业发展注入新动力。

从共造“一辆车”,到共建“一条路”,再到共铸“一条链”,三地优势互补、资源共享,不断释放着区域协同发展的乘数效应。

如今,在京津冀大地上,新能源和智能网联汽车产业协作的浪潮正奔涌向前。这场以“链”为媒的产业协作,已从产业链的“物理连接”升级到创新链的“化学反应”。

你中有我,我中有你。这片热土,正孕育着更加强劲的发展动能,未来图景愈发清晰,令人满怀期待!(米彦泽)

【相关新闻】