小葫芦上烙出大世界 ——访冀州区葫芦烙画匠人何胜旺

在衡水市冀州区一间飘着淡淡木头焦香的工作室里,44岁的何胜旺正手握电烙笔,在拳头大小的葫芦上“舞火成画”。笔尖与葫芦表面接触的瞬间,焦黄色的线条如灵蛇游走,片刻后,一只威风凛凛的虎头便跃然“浮”于曲面——这不是普通的手工艺创作,而是一场跨越千年的“火焰对话”。当数字化浪潮席卷而来,何胜旺却以一支烙笔为媒,在焦痕与木纹的交响中,让沉睡千年的葫芦烙画重新焕发生机。

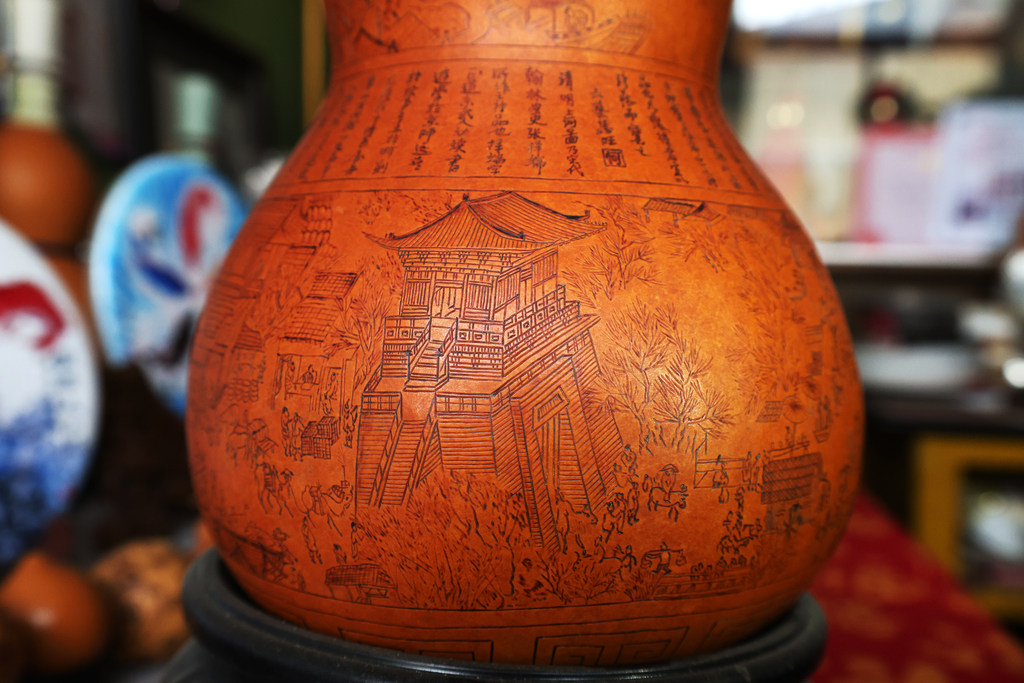

走进何胜旺的工作室,只见大大小小的葫芦被摆在展架、桌子上,从拳头大小的“鸡蛋葫芦”到50公分左右的大葫芦,每一个都被赋予了新的生命。烙画的《清明上河图》里,汴河商船的船帆似乎正被风吹动;《兰亭序》的笔墨间,仿佛能听见魏晋名士的清谈;《百猫图》中,猫儿或蜷成毛球酣睡,或弓背跃起捕蝶……

说起与烙画的缘分,何胜旺打开了“话匣子”,2000年的一个夜晚,央视播出的一档栏目里,艺人用铁笔在葫芦上作画的画面,深深触动了他,“用一把烙铁,就能在葫芦上留下永恒的美?”带着这份好奇,何胜旺辗转数百里,拜入保定农业大学刘清华老师门下学习。学艺的日子里,他的手指常被烙铁烫出水泡,深夜的台灯下,总铺着记录温度与线条关系的笔记本。“烙山水要用虚火,勾勒人物得一气呵成。”这些心得,最终化作他掌心的老茧与指尖的敏锐。一个多月的学习,在技艺突飞猛进的同时,何胜旺也深深爱上了这门古老的艺术。

学成归来,何胜旺在自家院里种上了葫芦。两三个月后,他通过观察自家猫的一举一动,将猫的慵懒、灵动、狡黠都记在心里。何胜旺创作出了自己的第一个作品《百猫图》,当100只形态各异的猫跃然葫芦上时,他知道,自己找到了一生的追求。

2002年,不甘于“小打小闹”的何胜旺做出了一个大胆决定——将《清明上河图》和《兰亭序》搬到葫芦上。这是一场与自己的较量,更是对传统技艺的致敬。在葫芦的曲面上还原这些鸿篇巨制,难度超乎想象。他反复研究比例、调整布局,尝试不同的烙画技法。三年时间,无数个日夜的打磨,当《清明上河图》葫芦烙画完成时,汴河两岸的市井繁华、虹桥上下的往来船只、酒肆茶坊的喧闹人群,都在方寸之间鲜活起来。2011年,何胜旺的《清明上河图》和《兰亭序》两件作品被收录进《冀州县志》,成为他艺术生涯的高光时刻。

荣誉面前,何胜旺没有停下脚步。他深知,想要让古老技艺焕发新生,必须不断创新。听闻河南商丘王公庄村的丝毛画法能让动物毛发细腻逼真,他立刻前往学习。归来后,他笔下的老虎毛发根根分明,猴子的绒毛仿佛能随风颤动。

一次偶然的机会,何胜旺又接触到甘肃的“鸡蛋葫芦”。这种小巧玲珑的葫芦,让他看到了非遗与现代文创结合的可能。他将传统元素与现代审美相融合,创作出一系列便于携带的文创作品。生肖葫芦、吉祥图案葫芦……作品一经推出,便受到市场热捧。

随着何胜旺技艺日益精湛,作品影响力越来越大,许多人慕名前来拜师学艺。有古稀老人在这里重拾儿时记忆,也有七八岁的孩童好奇地触摸葫芦上的焦痕。何胜旺总是手把手教学,从握笔力度到火候把控,所有技艺都倾囊相授。“非遗不是我一个人的,是老祖宗留给所有人的礼物。”望着学员们专注的侧脸,何胜旺语气坚定。

近年来,何胜旺又将目光投向衡水湖。以湖中的鲤鱼为灵感,创作了“鲤鱼跃龙门”“五行开运”等系列作品。这些承载着美好寓意的文创,不仅成为宣传家乡的名片,更让衡水湖的故事走的越来越远。

“只要我还拿得动笔,就会一直烙下去。”何胜旺抚摸着手中的葫芦,眼神坚定,“我希望有一天,葫芦烙画能走出国门,让全世界都看到,中国的非遗有多美!”一支烙笔、一颗匠心,何胜旺用自己的坚持,守护着千年的文化根脉,也让非遗技艺在新时代绽放出别样的光彩。

见习记者 王红 赵天韧