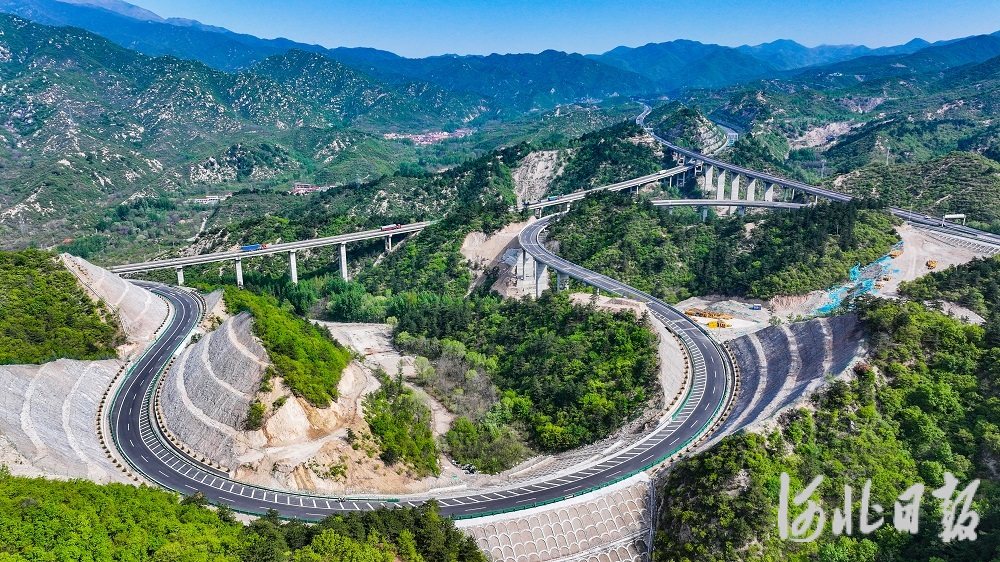

5月7日,车辆行驶在京蔚高速与张涿高速互通枢纽。河北日报记者耿辉摄

5月11日至12日,京津冀党政主要领导齐聚河北。

坐在一起,更能干在一起。自三地党政主要领导协商机制建立以来,一年一度的京津冀党政主要领导座谈会已成为集众智、聚共识、商良策的重要平台。

京津冀协同发展是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。

2023年5月,习近平总书记在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会时强调,以更加奋发有为的精神状态推进各项工作,推动京津冀协同发展不断迈上新台阶,努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。

国家大战略,三地大棋局。你中有我,我中有你,瓣瓣不同,却瓣瓣同心。

京津冀协同发展已进入第二个十年。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,河北在对接京津、服务京津中加快发展自己,在推进京津冀协同发展和高标准高质量建设雄安新区中彰显新担当,携手京津推动京津冀协同发展向广度深度拓展。

牵住“牛鼻子”

雄安高水平现代化城市拔地而起

2024年拍摄的雄安科创中心。(河北日报资料片)河北日报记者耿辉摄

清晨6时52分,一列复兴号高铁列车缓缓驶出雄安站,向首都北京一路飞驰。晨曦中,外形恰似一颗巨型“青莲露珠”的雄安站,见证着未来之城的拔节生长——

启动区、昝岗核心区、大河等重点片区建设如火如荼,东西轴线、雄安城市航站楼及国贸中心片区项目现场塔吊林立,中国中化、中国华能等央企总部大楼巍然矗立,勾勒出城市的天际线。

雄安新区功能定位,首先是疏解北京非首都功能的集中承载地,这是建设雄安新区的初心和使命。

2024年,雄安新引进央企二、三级子公司57家。今年以来,中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属中国新兴集团有限责任公司、通号工程局集团北京研究设计实验中心有限公司等央企子公司有序落地,雄安承接疏解压茬推进。

牵住“牛鼻子”,以疏解央企为龙头培育创新链条,雄安乘势而上。

2024年10月14日,中国星网成为第一家正式在雄安新区运行的央企总部。以此为契机,中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安成立,中国时空信息集团有限公司、中国航天科技集团商业卫星有限公司等60家上下游企业循链而聚,新区首个创新主链条形成。

雄安新区之新,贵在创新,成在创新。一座把创新刻进基因的未来之城,在先行先试中探索无限可能。

场景汇,聚集创新要素。

“北斗+室分”定位导航解决方案、土壤养分伽马能谱分析仪、国家电网能源互联网产业雄安创新中心零碳园区建设方案……首届雄安未来之城场景汇系列大赛中涌现出的领先技术陆续落地应用。示范效应下,去年底启动的第二届雄安未来之城场景汇系列大赛拉满期待值。

场景汇,一个雄安创新的标识性IP,正吸引更多国内外领先技术在雄安迭代升级、孵化转化产业化。

科创“顶流”,点燃创新引擎。

5月6日,在位于雄安科创中心的北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司研发生产车间,不通过模具、锻造等传统手段,金属3D打印机就能使大型复杂金属构件快速成型。产品的背后,是北京航空航天大学与中国工程院院士王华明团队的技术支撑。

雄安连续举办“百家创新平台雄安行”“百所高校雄安行”“百家科研院所雄安行”“中关村千企雄安行”等活动,仅2024年已有170余名院士走进雄安,一批顶尖人才团队项目在雄安落地。

雄安,既是一座创新之城,也是一座宜业宜居的“人民之城”。

雄安体育中心正式投入运营,绿地、公园随处可见,还有交通不堵车、小型足球场、林荫停车场、候鸟天堂……“妙不可言”的美好场景,让各方来客一到雄安,就能感受到扑面而来的现代化新气象。

越来越多的人才和企业用脚投票,雄安正成为新时代的创新高地和创业热土。2024年末,我省常住人口实现从长期净流出到净流入2万人的转变。其中,雄安新区常住人口净流入占31.1%,居首位。

雄安,从无到有、从蓝图到实景,一座高水平现代化城市正在拔地而起。

织密交通网

交通一体化跑出加速度

京津冀定制快巴为环京地区通勤人员带来通行便利。(河北日报资料片)河北日报记者赵永辉摄

情相牵,人相亲,离不开路相通。一条条纵横交错的道路,正将京津冀三地紧密联结。

5月2日,北京游客陈君一家沿着京蔚高速,驱车来到张家口暖泉古镇,看穿越剧《梦回蔚州》,赏古城堡、古寺庙、古戏楼,品糖麻叶、豆腐干等特色小吃,行程满满当当。“下高速口几公里就到古镇了,非常方便。”陈君说。

一条高速路,为当地文旅产业发展注入了新动力。

2024年12月30日,京蔚高速全线贯通,北京西六环至蔚县的通行时间由过去3小时缩短至2小时以内,“走京蔚高速,看大好河山”成为更多人的选择。

来自省交通运输厅的数据显示,2014年以来,京昆、京台、首都地区环线密涿段、津石、京礼、京雄、京秦、京蔚等高速项目建成通车,一张便捷的高速公路网在京津冀形成。

交通一体化是京津冀协同发展的骨骼系统。河北从不同方向打造联通京津的经济廊道,让百姓在一体化进程中体会到获得感。

“轨道上的京津冀”加速构建,跨省出行如同串门。

2024年12月28日,怀柔至大兴城际铁路廊坊北至大兴机场段正式开通运营,固安东至大兴机场站城际铁路联络线同步开通。

“15分钟,6块钱,既快捷又实惠!”经常在廊坊和北京大兴国际机场之间往返的廊坊市民刘屹男说,怀兴城际廊兴段的开通节省了通行时间,也让他到北京大兴国际机场的出行方式有了更多选择。

跨省公交线路增多、点对点的京津冀“定制快巴”兴起,两地通勤人员的幸福指数不断提升。

今年5月8日,河北大厂至北京通州区快速通勤公交专线开通,这是我省运营的首条进京公交班线,河北与北京两地的“跨省通勤族”再添出行新线路。

去年5月27日,涿州至北京定制快巴线路开通。作为保定市首条联通北京的定制快巴线路,它拉近两地距离,方便了群众出行。

仰望蓝天、眺望碧海,“航线上的京津冀”“航道上的京津冀”协同发力,畅联世界、通江达海的立体交通网徐徐铺展。

2024年,京津冀世界级港口群、机场群加快建设。港口群完成货物吞吐量19.8亿吨,同比增长3.4%。机场群完成旅客吞吐量1.5亿人次,同比增长22.5%。

时空距离缩短,心理距离更近。京津冀交通一体化跑出加速度,带动各类资源要素顺畅流通。

贯通产业链

激发区域经济发展活力

5月9日,石家庄市国际生物医药园的河北纳科生物科技有限公司微生物发酵间,工作人员在检查设备运行情况。河北日报记者史晟全摄

5月8日,在位于石家庄市国际生物医药园的河北纳科生物科技有限公司微生物发酵间,一台两米多高的发酵罐内,培养的细胞正在合成一种人体所需的蛋白质——重组Ⅲ型人源化胶原蛋白。

纳科生物的“细胞工厂”能种出胶原蛋白,缘于京津冀三地的合力攻坚。

2017年,该公司董事长徐兰举与国家纳米科学中心、南开大学合作,开启了系列生物合成材料的研发。2019年,他带着研发成果到石家庄转化落地。“现在,我们能规模化生产多种人源化胶原蛋白,年产值超1亿元。”徐兰举说。

京津冀是中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区之一,更是引领高质量发展的重要动力源。借助京津资源进行协同创新,河北大有可为。

打通创新要素自由流动通道,河北持续拓展“京津研发、河北转化”模式,加快推进京津优质科技成果在当地转化。2024年,我省吸纳京津技术合同成交额同比增长34.8%。

当创新链与产业链深度融合,协同效应便成倍放大。

京津冀三地协同创新攻“卡点”,联合招商疏“堵点”,共同打造氢能、生物医药、网络安全和工业互联网、高端仪器设备和工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条重点产业链,其中河北牵头新能源和智能网联汽车、机器人两条产业链。

河北长安汽车有限公司生产的新能源车型,前挡风玻璃等19大类零部件来自京津;河北初光汽车部件有限公司每月为理想汽车供应二三十万只车载麦克风;在唐山百川机器人共享制造工厂,中国科学院、北京邮电大学等京津研发团队来到这里,开展样品试制、试生产;机器人“独角兽”企业梅卡曼德落户雄安新区,其产品销往50余个国家和地区……

产业协作有多“燃”,新动能就有多“劲”。2024年,我省新能源汽车产量同比增长1.5倍,机器人产业主营业务收入同比增长42.3%。

河北不断用“接得住”实现“升级跳”的背后,是下大气力优化营商环境,厚植产业发展沃土。

招投标“双盲”评审改革促进市场公平竞争,21个“高效办成一件事”落地实施,202个企业服务中心一站式满足企业需求……河北以改革小切口撬动营商环境大提升,去年引进央企二、三级子公司数量和质量实现双提升。

让“我的优势”成为“你的资源”,让“你的创新”化为“我的机遇”,京津冀在协同创新和产业协作中各得其所、美美与共。

优化生态圈

绘就山水新画卷

闲暇时间,北京白领张晓雅总会用手机观看《美丽河北》慢直播,循着镜头打卡河北的山山水水——看青头潜鸭在雄安新区白洋淀安家繁衍,听衡水湖万鸟翔集的大合唱,观赏崖沙燕在滹沱河畔盘旋飞舞……

绿水青山间,珍稀野生动植物生机勃勃。沧州南大港候鸟栖息地被列入世界自然遗产,成为河北首张世界级生态名片;被誉为“京津冀最美湿地”的衡水湖,成功晋升国家5A级旅游景区……

这背后,是京津冀三地坚持“一盘棋”思想,持续加大生态环境保护协同力度,全面深化生态环境联建联防联治,不断推进人与自然和谐共生的不懈努力。

5月4日一大早,天清气爽,骑行爱好者们从滹沱河叶子广场出发,参加石家庄市环城绿道骑游大会。骑友尹伟涛没有追求骑行速度,而是欣赏起了沿路风景。他说:“清风拂面,鸟鸣相伴,真舒服。”

加强大气联防联控,三地建立京津冀大气污染防治协作机制,协同推进结构优化调整、工业污染治理、机动车污染防治、污染天气应对、法规政策标准创新,区域空气质量持续好转。

蓝天白云“刷屏”朋友圈。数据显示,2024年,京津冀PM2.5(细颗粒物)年均浓度与2013年相比降幅超六成,优良天数大幅增加,重污染天数大幅削减。

京津冀山水相连、地域相接。河北是首都水源涵养功能区和京津冀生态环境支撑区,承担着推进绿色生态屏障建设的重大使命任务。

让青山常在、绿树常青。塞罕坝,这片曾“飞鸟无栖树”的荒原,如今森林覆盖率达82%。2024年是塞罕坝机械林场“二次创业”的第一年,林场采用混交造林模式,推进营造多树种多层次的近自然生态系统。2024年,全省完成营造林638万亩,退化草原修复治理113万亩,分别为年度目标任务的106%和226%。

让绿水长流、鱼翔浅底。京津冀三地加强跨省重点流域联保联治,京冀、津冀分别签订生态保护补偿协议,组成“保水共同体”。2024年,京津冀区域全面消除国考劣Ⅴ类断面,京津水源上游潮河、白河、沙河、黎河出境国控断面水质均达到Ⅱ类。

“这么近,那么美,周末到河北”,生态“高颜值”变身经济“高价值”。今年“五一”假期,河北文旅热度再创新高,全省接待游客人次、旅游总花费同比分别增长12.8%和12.2%。河北博物院的长信宫灯等国宝文物深受游客喜爱,参观者达8.9万人次,其中省外游客5.8万人次。

共建共享公共服务

赋能人民美好生活

1月10日,无人机拍摄的北京儿童医院保定医院。(河北日报资料片)河北日报记者赵杰摄

不久前,“河北福嫂”高巧珍收到了北京雇主李女士送的一面锦旗,上面写着“温暖真诚,胜似家人”。

今年1月,育婴师高巧珍从定州来到北京。刚入户时,孩子8个月大,不好好吃饭,睡觉也不踏实。她依靠自己的专业知识,很快让宝宝的饭量明显增加,脸色也越发红润。

一人就业,幸福两家。在京津,像高巧珍这样的“河北福嫂”有13.9万人,并被评为“全国最具特色劳务品牌形象代言人”。今年以来,全省新增“河北福嫂”等劳动力到京津就业10.4万人。

随着京津冀协同发展向纵深推进,三地在医疗、养老、教育、就业等公共服务领域的协作不断突破创新,释放越来越多民生红利。

医疗协作破壁垒,优质资源沉下来。河北与京津共建8个国家区域医疗中心,河北人在家门口就能享受京津专家问诊服务。京津冀三地914家医疗机构实现60项检验结果互认、686家医疗机构实现50项影像检查资料共享,河北医疗水平不断向“京津标准”看齐。2024年,京津参保群众到河北门诊就医555万人次,增长92.6%。

教育交流结硕果,成长赋能向未来。300余所京津学校与河北合作办学,清华大学、中国人民大学等部属高校帮扶河北10所县域高中,基础教育注重共建共享。13所河北省属骨干高校与29所京津高校在学科建设、科研攻关等方面深化合作,高等教育协同发展水平不断迈上新台阶。

跨省通办扩范围,群众办事更顺畅。河北1053项政务服务事项与京津跨省通办。2024年5月,京津冀三地人社部门共同发布社保卡居民服务“一卡通”场景,目前实现44项人社服务事项“一卡通办”、6万余家医疗机构就医费用“一卡通结”、3900多条交通线路“一卡通乘”、193家旅游景区“一卡通游”、24家博物馆“一卡通览”、193家图书馆“一卡通阅”。

宏伟的国家战略,关联着每个人触手可及的幸福。11年来,和京津冀协同发展相伴而生的,是人民群众满满的获得感、幸福感、安全感。

日月其迈,岁律更新。在宏阔的时空维度中,京津冀协同发展向广度深度拓展。

沿着总书记指引的方向坚定前行,京津冀乘长风破万里浪,携手打造中国式现代化建设的先行区、示范区。(河北日报记者 冯阳 潘文静)