桥是人类为便利生产生活而建造的人工建筑。从早期的木桥、石桥,到工业时代的钢铁桥、水泥桥,再到体现现代交通需求的铁路桥、立交桥,它不仅存在于物质世界,更延伸至精神领域——“信息桥”打破壁垒,“友谊桥”沟通文明,甚至医学领域的血管搭桥术也延续着这一意象。作为跨越障碍的永恒象征,桥既是人类文明进程的见证者,也是社会发展的重要推手,其演进轨迹深刻映射着人类突破局限、追求联结的不懈努力。

笔者从小生活在微山湖边,对桥有着深厚感情。上小学时曾有一篇课文《赵州桥》,说的是河北赵县的洨河上,有一座世界闻名的石拱桥——赵州桥。这座桥是隋朝石匠李春设计和建造的,不但坚固,两侧还有石栏,雕刻的龙似乎都在游动。

工作后,笔者多次到河北出差和考察,有幸目睹了一些古桥的风采。记得井陉县石桥头村有一座独拱石桥,以青石筑成,拱券正上方雕刻着一只吸水兽,吸水兽两侧还有狮子、麒麟、天马、大象,栩栩如生。一问,竟然是宋代修建的。难以想象,这座古桥近千年来经历了无数雨雪风霜,至今还发挥着作用。

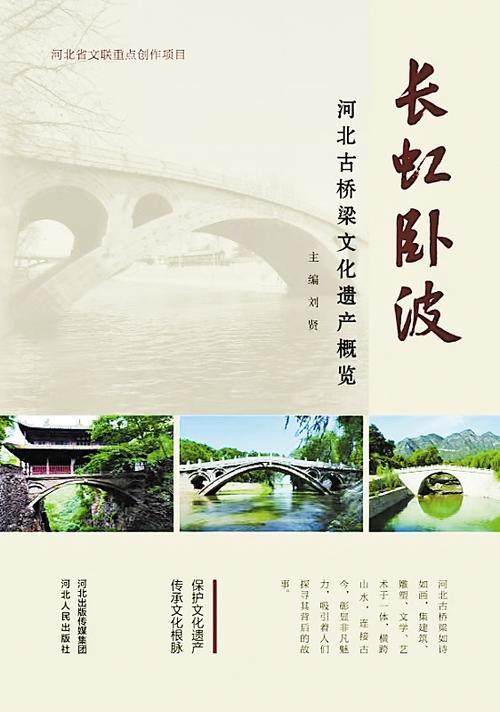

近日翻看刘贤主编的《长虹卧波——河北古桥梁文化遗产概览》,爱不释手。书中描述了河北境内55座各种形制的桥梁,或雄奇张扬、或柔美俊秀,是深厚历史文化的缩影。燕赵沃土不仅孕育了李春这般以赵州桥惊艳世界的巨匠,更积淀出因势利导、就地取材的造桥智慧。每道石券拱接的不仅是物理空间,更是凝固的文明密码,见证着从军事要塞到文化枢纽的千年嬗变。

“桥,水梁也。”最初的桥,不过是在河流上面放置的横木。春秋战国时期建造的桥梁多是木梁木柱式。随着冶铁技术的发展,桥梁建造工具不断革新,到秦汉魏晋时期,坚固耐用的石桥开始出现,石梁石柱型桥梁逐渐普及。南北朝时期地理学家、河北涿州人郦道元在《水经注》中记述的桥梁已达百座。到了隋代,单拱石桥建筑技术突飞猛进,出现了赵州桥这样巧夺天工的石拱桥。赵州桥望之如“初月出云,长虹饮涧”,唐朝宰相张嘉贞赞誉它“制造奇特,人不知其所以为”。

河北是中华文明的重要发源地之一,古桥不仅数量多,而且历史悠久。春秋战国时期的豫让桥,因豫让行刺赵襄子而得名。这座桥,使豫让“士为知己者死”的忠诚侠义和赵襄子宽宏大度、礼贤下士的君子之风流传千古,使慷慨悲歌的燕赵精神成为有形的文化符号。这样有故事、有文化的桥,在河北有很多。内丘回生桥得名于春秋战国时期名医扁鹊的传说。井陉苍岩桥则与隋朝南阳公主的传奇紧密相连。行唐升仙桥则笼罩着鲁班传说的神秘色彩。这些桥共同勾勒出河北历史文化的多元脉络,彰显了中华文明的精神传承与民间智慧。

在燕赵大地上,至今保留下来众多明清官式桥梁。这些桥梁继承和发扬隋唐古桥的优秀技术,在桥梁规模、桥体设计和施工等方面有了长足进步,既有单拱石桥、多孔联拱石桥、敞肩拱石桥、上下拱石桥,还有山村立交桥、一桥架双河等形式,桥体稳固耐用,拱券用料考究,桥身装饰精美,是我国北方古代石桥建筑的代表。

长桥卧波,不霁呈虹。燕赵大地的古桥,跨越千百年烟雨,或石拱如月勾连津渡,或雕栏蕴秀静枕清流。它们不仅是山水间的点睛之笔,更承载着文明的密码。这些跨越时空的纽带,将先民智慧与当代生活交织成诗,化作我们血脉中永恒的文化基因。守护这凝固的史诗,便是守护中华文明生生不息的根脉。(侯仰军)