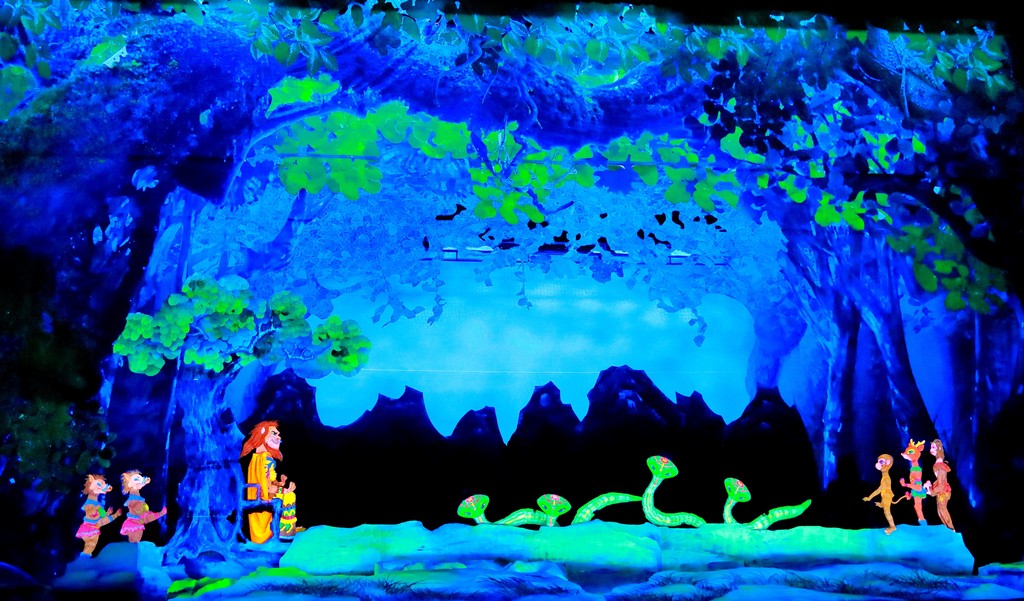

唐山市皮影剧团排演的荧光皮影戏《人猿情》剧照。 唐山市皮影剧团供图

开放包容,拥抱时代机遇

皮影戏表演场地从露天搬进了剧场,影人从巴掌大长高到一米多,影窗从传统的白色幕布变成绚丽多彩的超大舞台屏幕布景,还能利用高科技制造舞台特效……

2024年12月28日,85岁的老戏迷马淑芝观看了唐山市皮影剧团皮影戏《大闹天宫》后,比身边的小外孙还开心。她有两个没想到:没想到这么多年轻观众来看皮影戏,更没想到皮影戏还可以这么演。

新的演出场景下,传统皮影戏正突破影窗尺寸和二维平面的局限。

“过去,传统皮影戏表现空间相对狭窄,叙事容量有限。剧场化转型给皮影戏提供了更广阔的发展空间,通过舞台灯光、多媒体技术、现代舞美等元素的融合,皮影戏能够实现更复杂的场景转换,更细腻的情感表达,更丰富的视听体验。”唐山市皮影剧团团长张健说。

在保留精髓的前提下,皮影戏依托现代技术,焕发了新的艺术生命力。

皮影戏不仅在表演形式上寻求突破创新,在内容题材上,也在寻找新的叙事载体。

1月18日,邯郸甘丹冀南皮影艺术团,省级工艺美术家郭海洋正在为新剧目《胡服骑射》制作影人。

在他手中,身着窄袖交领右衽服装的赵武灵王坐在威风凛凛的战马上,眼睛注视远方,不怒自威。这是郭海洋设计的成语皮影人形象。

近两年,邯郸当地多个皮影剧团创排了《完璧归赵》《黄粱美梦》《负荆请罪》等多部成语皮影戏,也是成语之都结合本地特色找到的冀南皮影戏新的“打开方式”。

“这些成语皮影戏短小精悍,一般时长在10分钟左右,人物台词更加通俗平实,贴近现代年轻人的观看喜好。”郭海洋说,成语皮影戏多次进校园,寓教于乐的形式受到学生们的欢迎,很多学生对邯郸的成语文化和皮影戏都有了更深入的了解。

内容创新是各剧种发展的根本,皮影戏也不例外。河北皮影戏正突破历史故事、神话传说的演绎,向现代生活延伸。

昌黎地方皮影剧团根据瑞士经典童话故事创排了《小熊与银针》,唐山市皮影剧团推出原创影偶剧《大手厮漫游远古》以及现代皮影戏电影《小康路上》等。

华丽的皮影戏在光影交错中,展示着一幅幅流转的画卷。这些改变,让这一古老剧种收获很多新观众,尤其是年轻人。

“创新是对传统文化的创造性转化,在传统与现代的融合中,我们看到的不仅是一门艺术的复兴,更是中华文化创新能力的生动体现。”国家非遗保护工作专家委员会委员、河北师范大学教授魏力群说。

新的内容题材也带来了新的传播方式。过去,皮影戏只能在一村一地现场表演,如今借助新媒体平台,河北皮影戏的传播也如同坐上了“火箭”。

在社交平台上,冀东皮影戏迷孙晓昱的签名栏这样写道:我喜欢皮影戏,应该努力传承下去。

过去两年多时间里,孙晓昱上传了600多条皮影戏视频,吸引了1.8万名粉丝关注,几乎每条视频下都有几十条留言、数百人点赞。

“通过和网友交流,我发现很多年轻人和我一样喜欢皮影戏。一些习惯了快节奏生活的人们,也愿意慢下来听一听皮影戏,看一看光影里的故事,等一等自己的影子。”孙晓昱说。

近几年,像孙晓昱这样的皮影戏爱好者播主,在抖音、快手等新媒体平台上越来越多,其中不乏各地皮影戏传承人、文旅组织等。经典皮影戏剧目被他们剪辑成短视频搬上网,越来越多的皮影戏爱好者在网络空间找到了“组织”。

借助网络,河北各地的皮影戏正在突破地域限制,触达更广泛的受众。一些皮影戏团体通过直播平台进行表演,与观众实时互动,大大增强了观众的参与感,促进了剧种的传播。

皮影戏这一古老的非遗艺术,正以开放包容的姿态拥抱时代变革,通过多维度的创新实践焕发出更强劲的生命力。

国家级非物质文化遗产代表性项目唐山皮影戏市级代表性传承人张志丹设计的卡通皮影工艺品。河北日报记者李冬云摄

跨界融合,创出崭新天地

2024年12月25日,唐山市古玩礼品城“民不俗”皮影工作室。

工作室负责人、国家级非物质文化遗产代表性项目唐山皮影戏市级代表性传承人张志丹,正俯身在案桌前,小心翼翼地给一件卡通皮影工艺品上色。

作品是一个呆萌的小女孩,盘腿席地而坐,头上两根麻花辫扎得恣意潦草。她眯着眼睛,仰望天空,嘴角微微翘起,看起来悠然自在,身旁还依偎着一只可爱的小黑猫。

这不是一件传统意义上的冀东皮影戏影人,但这类将卡通形象、动漫角色等与皮影艺术相结合的工艺品,很受年轻人喜爱。

“我们是一家靠市场生存的小店,产品设计要分析受众特别是年轻人消费心理,他们追求表达自我,买皮影工艺品摆件主要为了满足情绪价值,比如彰显个性、缓解压力、感受治愈,所以时尚卡通皮影特别畅销。”张志丹说。

在保留冀东皮影驴皮材质、手工雕刻这些基本特征的前提下,“民不俗”皮影工作室制作了很多融入现代生活、社会热点等新题材的皮影工艺品,既有卡通人物海贼王、黑神话悟空,也有象征招财纳福的金龙鱼,反映唐山城市精神的《魅力唐山 凤凰涅槃》等。

“在传承传统文化精髓的基础上,结合现代设计理念和市场需求,探索皮影工艺品开发的新路径,可以吸引更多年轻人关注皮影艺术,对于推动皮影艺术的传承与发展具有重要意义。”魏力群说。

传统与时尚,文化与市场,在一件件造型创新的皮影工艺品身上实现统一。

2月12日,正月十五,中国唐山皮影主题乐园里人头攒动,超高的人气驱走了户外的严寒。

在唐山,“皮影”含量最高的地方莫过于这里了。

作为中国首个以非物质文化遗产皮影为主题的无动力亲子乐园,中国唐山皮影主题乐园自2018年开园以来,就备受游客欢迎。

在这里,游客们看皮影戏,体验皮影人制作和操纵,在皮影趣玩街邂逅皮影兔一家人,参与皮影戏主题互动游戏……

皮影主题乐园将儿童游乐与皮影文化完美融合,让非物质文化遗产走出博物馆、走出舞台,真正走进了人们的生活。

在唐山,能零距离体验皮影戏的地方还不止这一处。在河头老街、唐山饮食文化主题博物馆,日常都有皮影戏演出,游客们从看景到入景,可以沉浸式感受皮影戏的独特魅力。

皮影戏与文旅产业的深度融合,为这一古老艺术形式的传承与发展提供了更多可能。这种融合不是简单的文化嫁接,而是通过创新性的转化,使皮影戏在现代文旅场景中有了新发展。

2024年9月17日,中国老年艺术团唐山俏夕阳舞蹈队在唐山市河头老街演出。唐山市河头老街景区供图

2月12日晚上,曾荣获2006年春晚歌舞类节目一等奖、独具唐山特色的皮影舞蹈《俏夕阳》,在央视戏曲频道元宵特辑中播出。

《俏夕阳》将皮影艺术和现代舞蹈相结合,舞者们用肢体语言精准还原了皮影戏中人物的机械感与韵律感,将二维的皮影形象转化为三维的舞蹈动作,其独特的艺术造型和神奇的舞美设计,至今让许多观众印象深刻。

“《俏夕阳》的成功启示我们,要找到传统与现代的结合点,找到合适的表达方式,传统文化完全可以打动现代观众的心。这种创新需要对皮影戏艺术的精髓进行深度挖掘与合理转化。”魏力群说。

古老艺术在现代生活中的延续,往往需要借助新的传播载体。

2022年北京冬奥会前,河北日报打造的微视频《当皮影遇到冬奥会》,将flash绘画与皮影艺术相结合,通过快速剪辑、动感画面,用影与人相融展现短道速滑、花样滑冰等竞技比赛,并融入长城、雪如意、大境门等河北元素,形成皮影与体育的交相辉映。这款作品一上线即迅速燃爆“火出圈”,24小时播放量达2.3亿次,用新潮与复古的反差向世界递出了一张河北名片。

可见,没有过时的传统艺术,在新时代找到适宜的土壤,皮影戏依然能开出新花。

皮影,生于光,舞于三尺戏台。一明一暗、一唱一和之间,自有一套坚实的生命体系。从历史中走来的古老皮影戏,演绎着惩恶扬善、家国大义,那一桌、一幕、一江湖,是古人最初的浪漫。

如今,它上下求索,扬长避短,以更具生命力的姿态融入当代,不断拓展新的艺术宽度和厚度,也必将走得更远。(河北日报记者 李冬云)

2024年7月26日,在河间市第一实验小学,河间皮影戏艺人指导小学生学习皮影戏。新华社记者牟宇摄

相 关

寻找传统与创新的时代坐标

皮影戏在文旅市场“出镜率”越来越高,许多皮影艺术从业者也感觉到了市场的升温。

国家级非物质文化遗产代表性项目乐亭皮影戏市级代表性传承人吴文志,从事皮影雕刻已有20年。

吴文志在乐亭县开了一家20平方米的皮影工艺品店。在当地小有名气的他,这两年更是忙碌非常。文旅行业的火热,催生了许多剧团创排皮影戏的需求,雕刻皮影人的订单从全国各地源源不断涌来。

“这是刚接的来自南方的红色皮影戏订单,要雕刻许多现代人物。”吴文志说着,从一摞雕刻的半成品皮影中,找出几张他刚刚完成的设计样稿。

除了售卖皮影工艺品,他还通过开设培训班向皮影爱好者传授雕刻技艺,每年开设十多期课程,一年培训百余名学员。还有许多大学生在寒暑假带着社会实践相关课题,慕名找到吴文志请教学习。甚至,乐亭当地的一家缸炉烧饼店,还找吴文志设计雕刻了一个皮影风格的品牌标识。

皮影不再只是皮影戏影窗后的道具,当下,它有了多种“打开方式”。

适应现代市场的需要,皮影戏要在传统和创新之间寻找时代坐标。

在乐亭,一位年轻的出租车司机听说记者来采访皮影戏,笑着说:“小时候听过,现在不怎么听了。节奏太慢,而且不看字幕很多唱词听不清。”

的确,由于文化差异和方言表演,现代年轻观众要欣赏传统地方皮影戏有“门槛”。

面对新受众,皮影戏如何改变?回过头看,这些年能够走到全国、全世界演出的,大多是短小精悍的无声皮影戏——只有皮影光影艺术的炫彩,没有演唱技艺的展示。还有的皮影剧团,为了适应观众需求,修改唱词,用更通俗的白话演唱。

这样的改变好不好?一些专家学者认为,应该将传统形式的皮影戏全力保存,引导观众欣赏它的古风古韵,过于强调适应市场会割断其文化根脉;也有人认为,创新和发展才是最好的保护,如今的皮影戏也是经过一代代改良而来,传统艺术的生命力归根到底要靠市场注入活水。

尽管观点各有侧重,但争论的背后,是人们共同的愿望——既保留皮影戏的传统精髓,又通过创新使之适应时代发展,这是保护传承非物质文化遗产需要兼顾的一体两面。

念念不忘,必有回响。近两年,文旅市场上涌现出很多充满新意、切实可行的皮影戏传承创新实践。相信随着更多年轻人的加入,关于皮影戏的当代故事一定会继续下去,并将越来越好。(文/河北日报记者 李冬云)