冀南皮影戏影人。 邯郸市群众艺术馆供图

非遗名片

河北皮影戏:戏曲中的东方魔术

皮影戏是我国最古老的剧种之一,已有上千年的历史,被称为“东方魔术般的艺术”。

它用兽皮雕刻人物剪影,借助灯光投射到白色幕布上进行表演,再配以独特唱腔和乐器伴奏,表演形式既保留了戏曲程式化的特征,又增添了光影艺术的魔幻色彩,创造出虚实相生的艺术效果,拓展了戏曲的表现空间。

河北皮影戏分布很广,冀东、冀中、冀南等地都有皮影戏,且各具特色。冀东皮影戏,是我国北方皮影戏的典型代表,唱腔婉转优美;冀南皮影戏,是古代中原皮影戏的一支嫡脉,唱腔乡土气息浓郁;冀中皮影戏高亢激昂,以独特的“老虎调”著称。

目前河北列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录的皮影戏共六项,为全国最多,分别是唐山皮影戏、冀南皮影戏、河间皮影戏、昌黎皮影戏、乐亭皮影戏、沙河皮影戏。

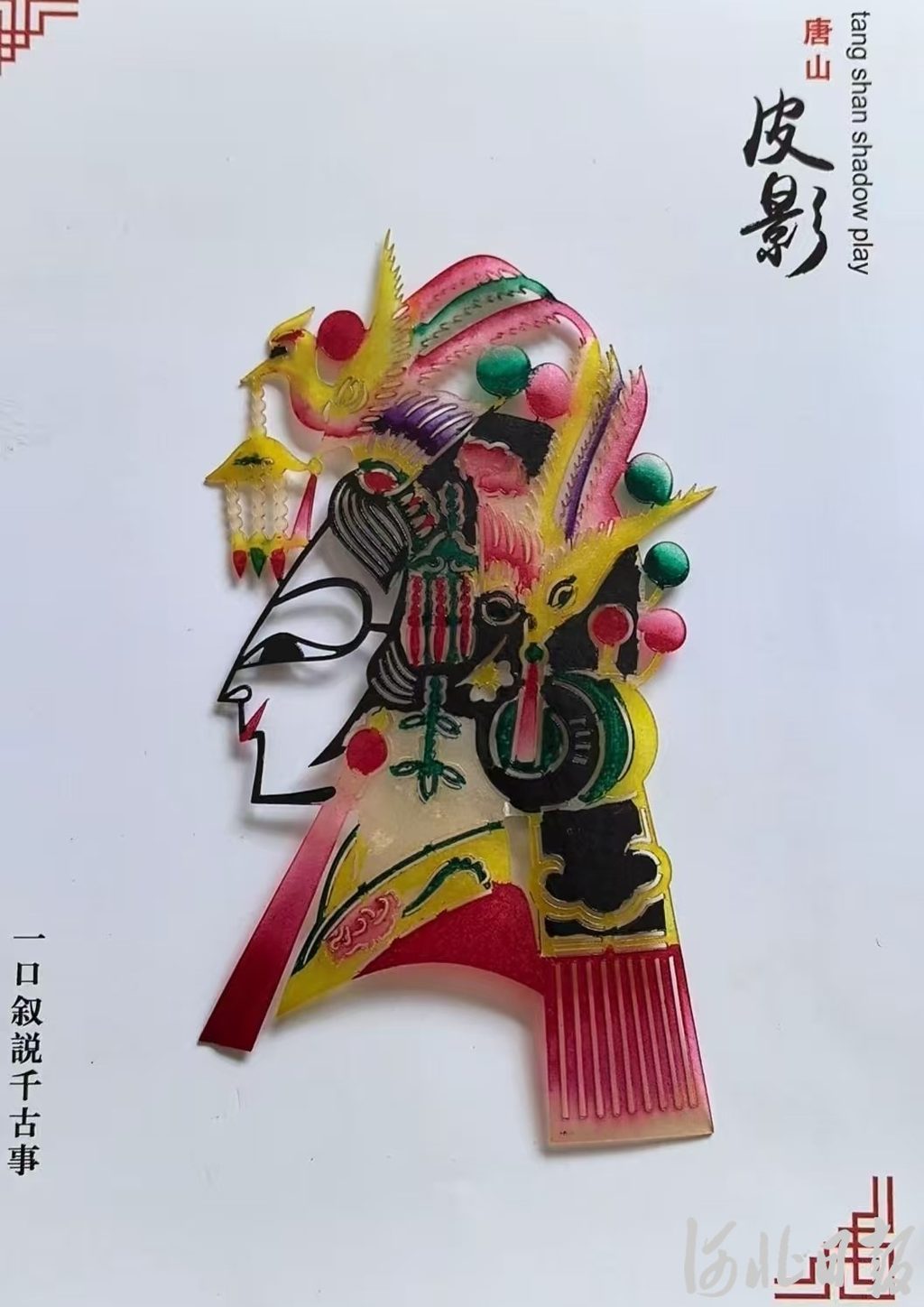

冀东皮影戏影人头茬。河北日报记者李冬云摄

虚实交错,展现大千世界

蟠桃园里,仙女刚要摘下一颗硕大的仙桃,桃子一眨眼变成了美猴王孙悟空,把众仙女吓了一跳。

1月31日,正月初三,唐山市皮影剧团儿童皮影戏《大闹天宫》在北京中山公园音乐堂开箱演出,顽皮逗趣的美猴王表演引得台下小观众笑个不停。

“远看灯火照,近看像个庙,里头人马喊,外边哈哈笑。”关于皮影戏的古老谜语,形象诉说着这项戏曲艺术的独特——以影显形,借光显影。

中国皮影戏历史悠久。相传汉武帝时,方士用灯影为皇帝重现逝去的李夫人形象,以解相思之苦,皮影传奇由此发轫。关于皮影戏的文字记录,最早见于北宋,到了明清时期,各地皮影戏百花齐放。

在河北,冀东皮影戏广为人知。它主要活跃在秦皇岛昌黎、唐山滦州和乐亭,唱腔婉转细腻,极富感染力,是我国北方皮影戏的典型代表。冀南皮影戏,流行于邯郸肥乡、成安、磁县、大名等地,距今已有700多年历史,造型上保留着中国皮影戏早期朴拙、粗犷的风貌,唱腔乡土气息浓郁。冀中皮影戏是沧州、保定、廊坊等地皮影戏的统称,以独特的“老虎调”著称。

河北皮影戏以光影间的东方韵味,演绎千般故事、万般情感,成为戏曲艺术中的一朵奇葩。

在冀东皮影戏《三请樊梨花》中,鼓点急促,樊梨花手持长枪和挥舞大刀的敌将一来二去,长枪与大刀在幕布上划出优美弧线。攻防之间,樊梨花瞅准时机,一枪刺中对方胸口,敌将惨叫一声,倒地不起。

樊梨花收枪而立,胜利的姿态在幕布上定格,鼓点也戛然而止。此时无声胜有声,一位武艺高强的女将军形象呈现在观众心中。

这种“动极而静,静极复动”,更加凸显皮影戏的意象美。书生夜读时,影人轻翻书页、烛影微微摇曳,就传递出更深露重的静谧;两军对峙时,千军万马骤然定格,唯见战旗猎猎作响,肃杀之气展现出大战前的暗流涌动。

借助光影艺术,皮影戏灵活展现天地万物,讲述人间悲欢离合。

1月31日19时,邯郸市肥乡区北高镇东马寨村皮影艺术中心正上演冀南皮影戏《黄风岭》。

黄风怪施展威力巨大的妖风,孙悟空腾云驾雾、变成飞虫,这些奇幻表演,在三米长、两米高的影窗里轻松呈现。

隔帐陈千古,凭灯舞万重。虚实交错间,神仙鬼怪上天入地、大斧将山一劈两半、蟒蛇将人吞入肚中、妖怪化作人形,这些今天靠电影特效才能呈现的虚拟场景,在《西游记》《封神榜》《哪吒闹海》等古老的皮影戏中,早已实现。

“这种现实和虚拟相结合的表现手法,赋予了皮影戏更为广阔的发挥空间。皮影戏有着超出传统人戏的表现力,能以一种想象丰富、浪漫奇幻、跨越时空的表现手法呈现故事,展现人戏无法比拟的广阔世界。”国家非遗保护工作专家委员会委员、河北师范大学教授魏力群说。

天马行空的幻景,成就了皮影戏超越现实的绚烂艺术。这种意境,与其说来自皮影戏,不如说来自观众。因为让超时空的皮影戏合理化的,正是中国人朴素的人生哲学和乐观信念,更是中国人丰富的精神世界。

河间皮影戏影人。沧州市群众艺术馆供图

双手对舞,演绎人间冷暖

一方白色幕布亮起、一声清脆的开场锣、一首娓娓道来的定场诗,好戏开场。

大人们带着板凳,在影窗前找好位置,醉心于皮影戏的古老韵味。孩子们更喜欢从台前跑到幕后,看操纵者手中影人舞动的奇妙。

这样的乡村惠民演出,河间市皮影剧团每年都要演几十场。近些年剧团已经走过了当地上百个村庄。

2月17日,河间市皮影剧团团长曹克君正在整理《武松打虎》剧目皮影人。他和团队成员准备近期排演好这部新剧目,等天气再暖和一点,剧团要带着它参加当地非遗中心组织的基层惠民演出。

对于沧州乡村的很多百姓来说,观看河间市皮影剧团的下乡演出,是他们夏天夜晚消暑时最好的集体娱乐。

皮影戏,可谓最亲民、最便捷易得的街头戏曲艺术表演。

皮影戏演出设备轻巧,一个戏班只需八九个人和一箱道具、几件乐器,几分钟就能搭建好影窗幕布和灯箱。皮影戏表演对场地要求少,形式灵活,随时随地可以演,非常适合流动表演。

中国近代皮影之盛,主要不在城市,而在乡村。在广阔的乡间,农民娱乐生活匮乏,皮影戏好演、好看、好听,由此成为农民的精神寄托。

“过节听不上皮影腔,再好的酒肉也不香。开年看几场灯影戏,一年和老婆不生气。”这句流传甚广的谚语,也恰恰说明农民对皮影戏的需求度之高。

有这种需求,是因为皮影戏唱到了农民心坎上。

冀东皮影戏,以乐亭方言为基础。在冀东皮影戏《青云剑》中,有两段带儿化音的唱词,就带着浓郁的乐亭方言特色。

“叫声小亲家,下雨真有信儿,

两个孩子把雨求,看着真有趣儿,

丑的十二三,俊的十三四儿,

这么大小儿有神通,不对劲儿,不对劲儿。”

在这段唱词中,儿化音是典型的乐亭方言表达习惯,“这么大小儿”的“这”以方言唱作四声“zhen”,“俊”唱作四声“zun”,都采用了乐亭方言。

以当地方言为演唱基础,是河北各地皮影戏的共同特点。这些在外地人听来“加密”的唱词,在本地人耳中,却是最通俗易懂、温暖亲切的乡音。

行走乡间的皮影戏艺术,不仅唱词贴近方言,演唱腔调中也常用地方戏曲的腔调,有浓郁的地方文化特色。

冀南皮影戏以邯郸地方戏曲怀调的唱腔,演出传统剧目《赵匡胤哭头》《包头山》《五凤岭》等,就连影人形象设计,也以怀调戏中生旦净末丑的人物形象为蓝本。

武安平调、河北梆子、豫剧等戏曲的韵味也被冀南皮影戏融入唱腔之中。而冀东皮影戏的优美腔调,更是综合了评剧、京剧、乐亭大鼓等多种戏曲唱腔而成。

皮影戏的地方语言和音乐属性,让老戏迷们更喜欢“听影”,他们常常眯着眼睛,细细品味演唱者唱腔的板式、腔调、韵口是不是“对味儿”。

这种能听懂词又熟悉调儿的特点,让皮影戏渗透到当地人的社会生活中,润物无声地发挥了教化作用。

一口说尽千古事,劝善伐恶说春秋。

《五锋会》是冀东皮影戏中最具代表性、影响最大的长卷之一,讲的是宋神宗时期,镇西侯曹克让与奸相沈恒威之间的斗争。

冀东皮影影卷有数百部,像《五锋会》这样的连台本大卷,一唱要一个多月,每晚甚至要在观众的呼声中演到天亮才散场。

“中国传统文化提倡的忠孝仁义主题,在皮影戏中浅显化、通俗化,即便不识字的老幼妇孺,也能从精彩的影戏故事中获得力量。”魏力群说。

在早年的唐山乡村,村民常会捧着影卷当小说读,老太太们随手剪出几个影人,就给孩子演影戏里的故事。当邻里间发生矛盾,劝解人也会搬出影戏中的故事讲道理。

在电气时代到来之前,皮影戏是超越时代的艺术。它以独特的表现形式,营造出有声、有影、有情、有趣的多彩世界,在广袤的燕赵大地上,演绎着拙朴的娱乐,提供着精神的慰藉。(河北日报记者 李冬云)

河间皮影戏道具绣花灯。 沧州市群众艺术馆供图

相 关

抗战时期冀东皮影戏的改革探索

冀东皮影戏在抗日战争时期,发挥了抗日宣传的重要作用。革命工作者和民间艺人改造皮影戏原有的人物形象,共同创排了许多抗战题材的剧目,开创了冀东皮影戏造型和剧本改革的先河。

对于如何设计革命题材的人物造型,冀东皮影艺人做了很多探索尝试。

最初,有人主张抛开传统皮影中最具典型特征的通天直鼻梁造型,改为类似真人摄影的造型,以表现现代人物。但排演后,发现效果并不好,由于新造型缺乏个性,观众看不出人物中的正反派角色。

后来,民间艺人提出依然采用传统皮影造型脸谱,不同角色的形象特征通过改动发饰、服饰来体现。于是,新影人的刻画引入了当时的流行装束,如女士的篦发、烫发、梳辫、盘头,男士的大分头、小分头、礼帽、毡帽、工人帽等,展现出人物明确的时代风貌特征。

同时,新影人在造型上还鲜明体现忠奸善恶,如皮影戏中日寇、汉奸的形象多为丑恶、凶残的,或横眉立目,或歪戴帽子,依然是皮影戏“公忠者雕以正貌,邪恶者刻以丑形”雕刻技法的表达。

1943年,晋察冀军区冀东军分区在迁西县成立新长城影社。当年9月,影社进行了首场演出,节目是抗日新影《田玉从军》。演出时,附近的农民都赶去观看,掀起了抗日参军的热潮。

此后,冀东军分区又相继涌现出抗日影社、大众影社、燕南影社、长城影社、新乐民影社、湾山影社、长山影社、新慰民影社等20多个“抗日轻骑兵”,同时创排出《火烧潘家峪》《杨玉民反正》《一件血衣》《颂军叹》《合家欢乐》《齐心杀敌》等紧跟时代的优秀剧目。

除了宣传抗日,一些影社还积极参加抗日战斗。

抗日联合会影社曾在迁安一个村庄里借演出执行诱敌任务。敌军被成功吸引进村后,被事先埋伏好的八路军战士包围伏击。抗日联合会影社也因此获得了“药捻子影社”的美誉。

新中国成立后,冀东军分区领导的抗日影社、长城影社、大众影社合并成立唐山专区实验影社。从此,大量优秀的民间皮影艺人被纳入地方性职业剧团。唐山专区实验影社,就是今天唐山市皮影剧团的前身。(文/河北日报记者 李冬云)