2025年1月17日《河北日报》文化周刊10版布谷

《汉书·地理志》解读“邯郸”二字:“邯郸山,在东城下。单,尽也,城廓从邑,故加邑云。”寥寥数语,勾勒出先民依傍山水、筑城而居的古朴画境。山与城相依相偎,宛如华夏先祖馈赠的文化密码,预埋下繁华的根芽。

春秋战国,邯郸,一跃成为诸侯纷争舞台上的夺目明珠。赵武灵王弃宽袍之臃,着窄袖之利,驱骏马、挽劲弓。赵国铁骑自此纵横驰骋、威震八方。邯郸城于铁蹄旌麾之间,拔地而起,各国商旅穿梭如织,尽显赵都气魄。

文人墨客,对邯郸情有独钟,他们以笔为舟,泛游于邯郸的历史与风情间,留下诸多传世佳作。“建安七子”齐聚邺下,把酒言欢、挥毫泼墨,诗意在眉眼间氤氲,才情在胸腔中激荡。李白曾仗剑高歌《侠客行》:“赵客缦胡缨,吴钩霜雪明……救赵挥金槌,邯郸先震惊。”尚武雄风破纸而出,令人心潮澎湃。酒意正酣之际,则“醉骑白花马,西走邯郸城”,似于邯郸的烈烈劲风中,寻一抹连天烽火,觅几分诗情酒趣。

白居易羁旅邯郸,冬夜孤坐,曾喃喃自语:“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。想得家中夜深坐,还应说着远行人。”他质朴的笔触,将乡愁丝丝缕缕缠绕心间,惹人心弦共振。

邯郸,曾孕育无数思想珍宝。刘劭捧出《人物志》,好似古贤遥寄的明镜,打破鉴才旧框,深挖人性幽微、贤能长短,论述博引、见解精深。荀况于此开坛,“性恶论”仿若夜穹惊电,逼人省思己身。《劝学篇》似鼙鼓催征,其所倡勤勉、持恒、超越之精神,成为古今学子心灵相系的纽带。

诸多成语典故,历经沧海桑田、交相辉映,铸就了邯郸最醒目、最具辨识度的文化名片。“完璧归赵”写满大义,成就不朽传奇;“邯郸学步”提醒后世守初心、固根本;“黄粱美梦”中,卢生枕上历荣华,醒后方知皆虚幻;“毛遂自荐”激励勇者把握机遇,胸怀家国挺身而出……超千条成语融入中华文化的血脉,警醒、鼓舞、引导着后人,传承民族的精神智慧。

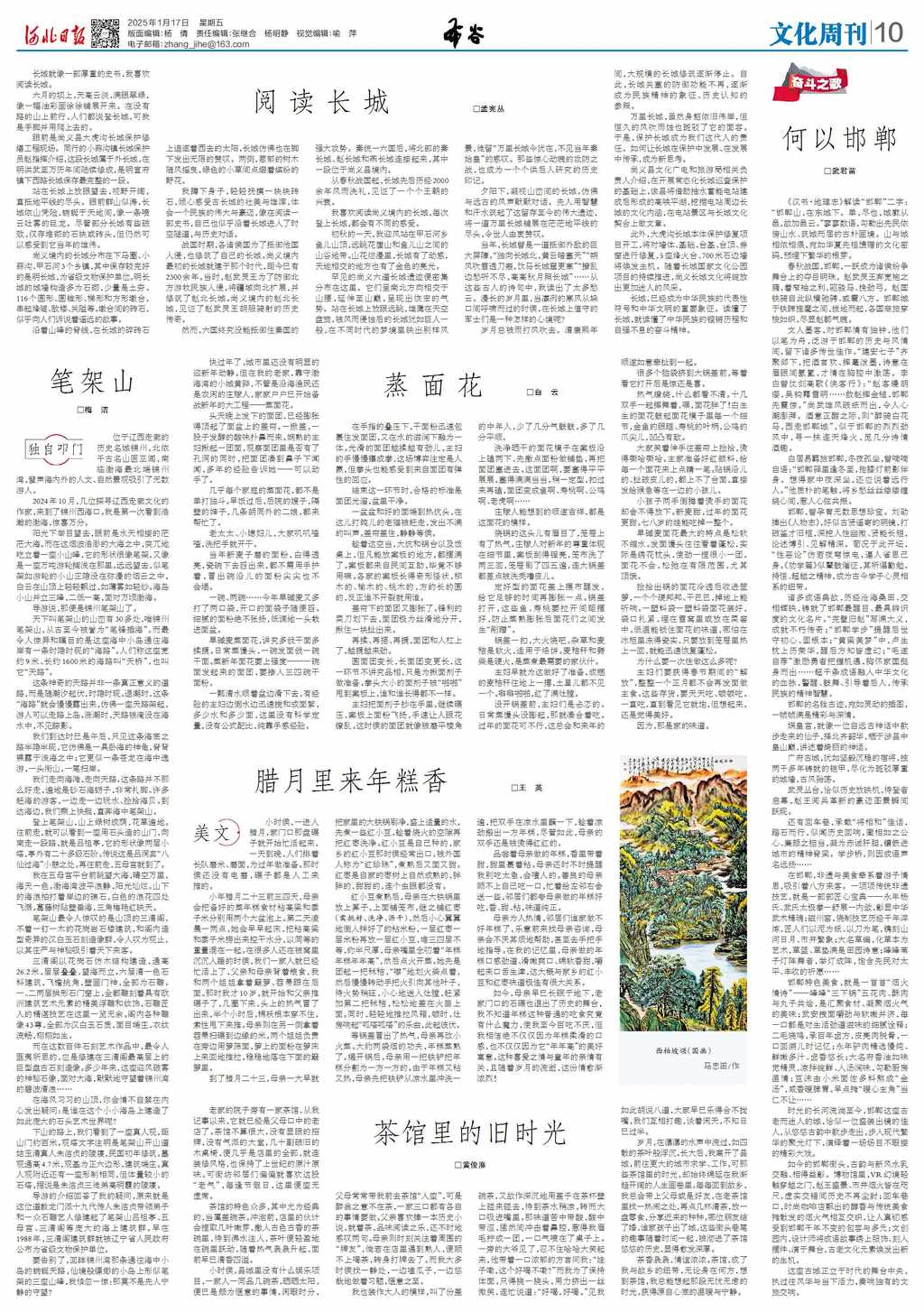

邯郸的名胜古迹,宛如灵动的插图,一帧帧满是精彩与深情。

娲皇宫,就像一位自远古神话中款步走来的仙子,择北齐韶华,栖于涉县中皇山巅,讲述着绮丽的神话。

广府古城,犹如坚毅沉稳的宿将,披两千多年铸就的铠甲,尽化为斑驳厚重的城墙,古风骀荡。

武灵丛台,恰似历史放映机,待登者启幕,赵王阅兵革新的豪迈图景瞬间跃现。

还有回车巷,承载“将相和”佳话,踏石而行,似闻历史回响,蔺相如之公心、廉颇之担当,凝为赤诚肝胆,镶嵌进城市的精神脊梁。学步桥,则因成语声名远扬……

在邯郸,非遗与美食牵系着游子情思,吸引着八方来客。一项项传统非遗技艺,就是一部部匠心宝典——永年杨氏、武氏太极拳一舒展一内敛,彰显中华武术精魂;磁州窑,烧制技艺历经千年淬炼,匠人们以泥为纸、以刀为笔,镌刻山河日月、市井繁象;大名草编,化草本为艺术,草篮、草垫满是田园诗意;峰峰苇子灯阵舞者,举灯成阵,饱含先民对太平、丰收的祈愿……

邯郸特色美食,就是一首首“烟火情诗”——峰峰“三下锅”五花肉、酥肉与丸子共烩,是汇聚食材、凝聚烟火气的美味;武安拽面嚼劲与软嫩并济,每一口都是对生活劲道滋味的细腻诠释;二毛烧鸡,承百年卤方,皮亮肉脱骨,一口回溯儿时记忆;永年驴肉精选慢炖、鲜嫩多汁、卤香悠长;大名府香油如味觉精灵,凉拌绽鲜、入汤润味,勾勒厨房温情;豆沫由小米面佐多料熬成“金汤”,咸香暖脾胃,早点摊“暖心主角”当仁不让……

时光的长河流淌至今,邯郸这座古老而迷人的城,恰似一位盛装出镜的佳人,从悠悠古韵中款步走出,步入现代繁华的聚光灯下,演绎着一场场目不暇接的精彩大戏。

如今的邯郸街头,古韵与新风水乳交融、相得益彰。博物馆里,VR幻境轻触穿越之门,赵王盛景、市井烟火皆在咫尺,虚实交错间历史不再尘封;回车巷口,时尚咖啡店飘出的醇香与传统美食摊散发的烟火气相互交织,让人真切感受到邯郸千年不变的包容与多元;文创园内,设计师将成语故事绣上服饰、刻入摆件、演于舞台,古老文化元素焕发出新的生机。

这座古城正立于时代的舞台中央,执过往风华与当下活力,奏响独有的文旅交响。(武君苗)