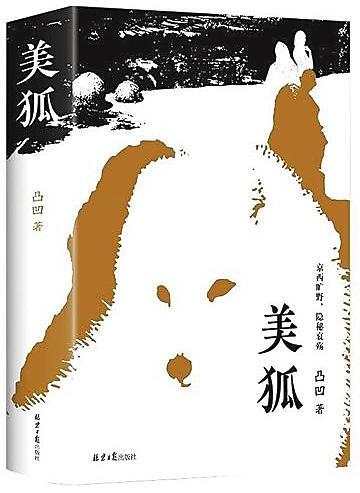

《美狐》是新时期乡土文学代表作家凸凹的最新长篇小说(北京日报出版社2021年6月出版)。他的小说有着融入大地深处的朴素,讲山民们的生活,讲人和狐、獾、野鸡、羊等动物之间的纠葛,是丰沛的乡村物语,也是静寂中自由的舞蹈。

世界上许多好小说都是为乡土致意的,就像种地,有自身的规矩和不为人知的热忱。凸凹的《美狐》,好读而多义,彰显着民族自信,具有一种被忽视的美。很多时候,简练简洁并不是偷懒,动物生灵之存在,有一种最原始的法则。我们能欣喜地看到,凸凹的作品中有一种凄清之美,体现在他所塑造的每一个或对或错的人物乃至动物身上。古典的表述方式融入了跳脱的现代汉语,这是当代乡土文学应有的样子。

《美狐》讲述了京西大山里一个叫“巴掌峁”的小山村所发生的故事。《美狐》,顾名思义,这个故事一定与狐狸有关。民间有关狐狸的神秘传说比比皆是,狐狸是魅惑的、狡猾的,也是智慧的。但凸凹要告诉读者的,仿佛不是这些,他另辟蹊径,向我们描摹了生命与生命之间的对抗和轮回。

玄秘的狐狸,似乎也没能逃过贪婪的猎手。小说中,雪狐被猎人天双捉住,天双的父亲甫银哀求儿子把狐狸放走,而儿子用剥狐狸皮的方式宣示自己的存在。这是怎样的冷漠残忍,作家愈是冷静勾画如此冷酷的场景,愈是衬托出天双自卑狭隘的内心。

郑秋兰和史双兰之间的情感,有着复杂成因。优雅的史双兰和粗鄙的史天双吃了狐狸肉,乱了纲常,史天双的妻子郑秋兰因此而具有了道德上的优越感。这似乎是作家给出的最为表层的指引。随着故事的行进,我们会猛然发现凸凹正握笔如刀,一点点向精神内核深入剖解。男人的粗鄙、欲望的消弭、封闭无望的生活,使郑秋兰和史双兰始于好奇和怨怼,逐渐发展为精神上的契合,完成二人之间的彼此救赎。两位女性相怜相依,审视男人的同时,又似乎从精神上战胜了男人。但世间除伦理之外还有法则,二人终因售卖假保健药品一事败露而疏远。

凸凹不仅是一个著作等身的作家,他的阅读量也是广泛而惊人的。他根植于乡土又博采众长,从美国作家亨利·戴维·梭罗,到弗兰克·诺里斯的“小麦史诗”三部曲,均有涉猎研究。同样是根植于大地,自然主义写作中梭罗以恬淡简约而凸显出思想卓越,诺里斯则以批判现实为底层人立言。凸凹有别于以上两位大师的书写角度,他的小说更多的是关注人性,努力找寻人与自然之间相依相偎轮回共生的一条通道。

他的语言自由,幽默之中不失魔幻色彩,和年轮共生的土语在《美狐》中随处可见,使他的人物在书本中站立起来。看似粗糙的语言中处处显露智慧和幽默,让读者心领神会。

《美狐》结构看似随意,其实是信手拈来的自信。小说中的章节题目,让读者一目了然。这是脱胎于中国古典小说当中的话本、拟话本、章回小说中的精华,是直达本意的提纲挈领。凸凹有着熟稔的乡村经历,具有下笔成真的能力,善于刻画栩栩如生的生活情态,使读者尽在其中。他的小说颠覆了传统,其中有人性的归真,有万物生灵共生共长的坚定,同时告诉人们苦尽并非全是甘来,只有将信仰植入骨血,完成伦理与精神的飞扬,才是真正的自由。

许多优秀的小说,无论怎样的艺术和技巧,都掩盖不了作家藏在字里行间的悲悯之心。同时,也总会有深邃的读者,在百里之外等待与之相遇。

看凸凹的作品,常让人想起京西的大山,山里会有洞,有洞也是石花洞,这是厚重中的异彩纷呈。很难给凸凹的作品下定义,只能说《美狐》是他的悲悯之作,所涵盖的主题宽泛而肆意,雪狐隐秘的双眼如草蛇灰线般时隐时现,使小说有了化不开的神秘。