情系阿里三十载 雪域高原写华章

——写在河北省对口援藏30周年之际

(一)

阿里距河北有多远?

飞行距离近6000公里,陆路来回最少要8天,快递包裹需10天左右才能抵达。在幅员辽阔的祖国,这是一个与河北省会石家庄有着2个多小时时差的遥远之城。

1994年,中央第三次西藏工作座谈会后,河北开始对口支援阿里地区,重点支援札达、日土两县。30年来,我省先后选派近800名干部人才持续援藏,累计投入规划内(外)援藏资金28.18亿元,实施各类项目467个。

30年来,这里的社会稳定、经济发展始终是燕赵儿女的牵挂,这里的高原长云、牧场河滩,令一批批援藏干部魂牵梦绕……

6月15日,藏族青年在阿里市区中心的象雄文化广场上欢乐起舞。 图/张 昊

(二)

1995年5月,35岁的王秀成作为河北省第一批对口援藏干部从渤海之滨来到阿里地区,任札达县委副书记。

在他的印象里,当时的札达县城只有一条主街,且全是土路。交通不便,吃水更是困难,全县干部职工的饮用水来自县城两公里外的小塘坝。每逢下雨,混合着泥沙杂质的河塘水混浊如汤。夏天,漂浮着杂草、树叶的水塘上面还飞着一群群小虫子。

20世纪90年代,在河北的城市乡村,供电早已不成问题。但在札达,即使是县委大院还得靠柴油机发电,每天太阳落山后只能发电两个半小时,一过钟点,准时停电。困扰人们的还有通信,电话少、信号差,往往是一两个月才能跟家里联系一次。

高寒缺氧、寂寞难耐,危险无处不在。就是在这样的条件下,河北援藏干部或骑马、或乘车、或徒步开始工作了。他们与当地干部群众同住帐篷,同吃糌粑,同喝酥油茶,走遍了这里的山山水水,调研梳理工作思路,终于找到了实现当地安全稳定、经济发展的切入点、突破口……

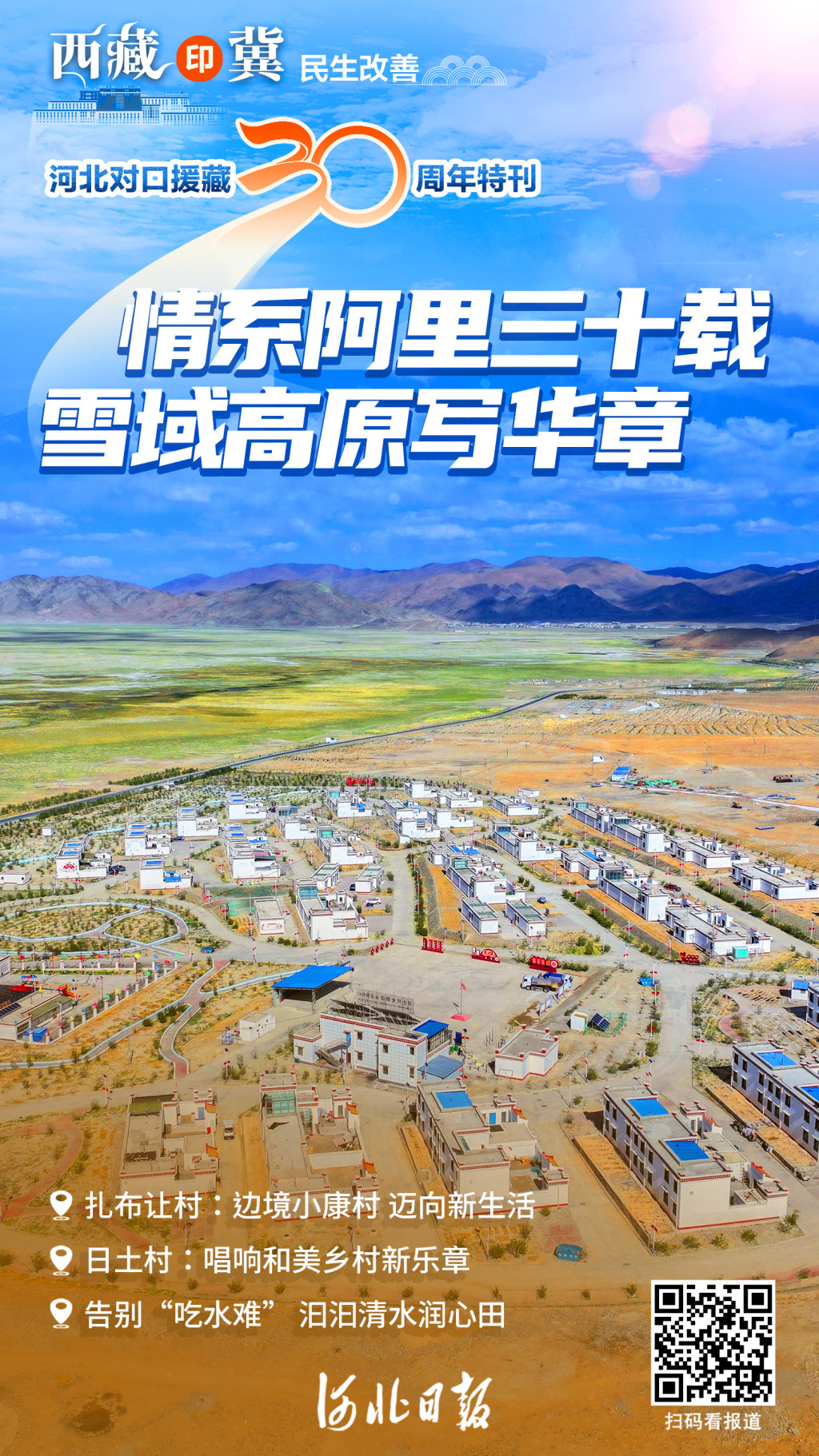

6月16日拍摄的阿里地委、行署所在地狮泉河镇。 图/张 昊

(三)

进藏为什么,在藏干什么,离藏留什么?

这是一批又一批援藏干部抵达阿里后的心灵之问。

第三批援藏干部翁树文来自原保定市农业局,援助单位是阿里地区农牧局。到达阿里半年后,他就主动请缨到距单位400公里外的普兰县科迦村搞青稞种植试验去了。

在当地,农牧民以种植青稞为主,由于种子退化,管理粗放,青稞亩产一直徘徊在280公斤左右。他居住在村委会一间简陋的房屋里。为了确保试验成功,从耕翻土地、筛土育苗、中耕除草到施肥浇水,他都要亲自完成。连续5个月在村里生活,水土不服,生活不便,再加上辛苦的田间劳动,他病倒了。他发烧38.8℃,意识已经模糊。当地干部紧急向上级报告要送他回阿里治疗,此时,距离青稞收获仅剩20多天,他坚决要求留在村里把试验完成。示范地青稞收获称重,平均亩产550公斤,这是当时阿里地区的历史最高纪录。

“搞农业科技的,不到基层一线,能有什么成果?”“援藏三年,总要为藏族同胞留下些什么。”2003年,他被授予“全国五一劳动奖章”,后又荣获“全国对口支援西藏先进个人”荣誉称号。

同样第三批援藏的孙志强援助单位是阿里地区水利局。那时,每年冬天,阿里地委、行署所在地狮泉河镇都会发生凌汛,每当险情发生,地委、行署都要组织全地区的干部职工抗洪抢险。孙志强负责狮泉河防洪堤工程,施工期内,他每天都到现场巡查,验证工程质量。三年援藏结束,坚固的堤防给一方百姓带来安澜,昔日的乱河滩变成了美丽的防洪景观。临别,当地领导依依不舍地说:“狮泉河平安,河北援藏干部立大功了。”

“党把我派到西藏,西藏就是我的家。”每一批援藏干部都没有把自己当过客,他们像建设家乡一样,为第二故乡的繁荣稳定竭诚尽智、无私奉献。

第五批援藏干部、省交通厅干部孙明山2007年7月进藏时,正值阿里昆莎机场开工建设。项目的规划设计、上报审批等工作,正是他之所能。此时,219国道改造提升等工程也在同时进行。2010年7月,在援藏结束即将离开的前一周,昆莎机场正式通航。7天后,他和同事是乘坐飞机离开的。作为阿里综合立体交通体系建设的参与者、见证人,他觉得自己的援藏工作非常有意义。

修建堤坝、建设学校、种草治沙……将有限的援藏时间,投入到无限的事业中去,他们用坚守和实绩,回报省委省政府的托付和家乡亲人的牵挂,留下了良好口碑。

(四)

一批接着一批干,一茬接着一茬建。

日土山羊绒,被称为“纤维宝石”。白绒山羊养殖,在日土历史悠久。

1995年11月,第一批援藏干部带领14名农牧干部远赴吉林农业大学进行绒山羊育种培训。

2001年至2004年,第三批援藏干部加大白绒山羊基地建设,创立了西藏历史上第一家羊绒深加工品牌“金哈达”。

为了持续打造日土白绒山羊特色产业名片,从第六批首次引入绒毛制品加工厂,到第七批推动“日土山羊绒”获批国家地理标志产品;从第九批开展首届绒毛品鉴暨竞拍活动,到第十批帮助日土赢得“中国优质山羊绒供应基地”称号……30年来,在河北省援藏工作队推动下,我省先后投资援建了白绒山羊养殖基地、白绒山羊绒毛品鉴暨交易中心等,建设乡村选育点9个、科技示范户408户。2023年白绒山羊产业带动农牧民增收2704.95万元。

随着“天际日土 绒耀世界”品牌叫响世界,一个个河北援藏干部的名字在天际日土闪亮……

(五)

突出重点,谋划长远,注重实效。

6月16日,2024中国·廊坊国际经济贸易洽谈会开幕,廊坊临空国际会展中心人潮涌动。

在河北各市场景展“阿里展区”,身着民族服饰的藏族小伙跳起了宣舞,灵芝茶、沙棘原浆、唐卡等土特产品,矿产、旅游、羊绒等特色产业展板,让人仿佛一秒穿越到了“世界屋脊”。

立足阿里地区实际,通过廊洽会、廊坊农交会、河北旅游产业发展大会等平台,推介阿里资源、招商政策、发展潜力,吸引全国知名企业和河北企业到阿里投资,河北援藏从“输血”到“造血”模式正在加速转化。

2023年4月,西藏自治区人民政府锂产业推介会在深圳举行。日土县与西藏国能矿业发展公司签订合作协议。

2023年6月,“象雄古韵 天上阿里”西藏阿里地区旅游推介会暨旅游风光展在石家庄举办。

2023年9月,在第七届河北省旅发大会现场,阿里旅游被专场推介。

一场又一场招商会、推介会、交流会,拓展了发展思路,结交了优质客户。白绒山羊、沙棘、陶瓷、旅游等产业的发展,正在成为阿里经济发展的新引擎。

将阿里地区对外招商合作项目纳入河北重大经贸活动,阿里早已成为河北特殊的一部分。

(六)

2023年3月,唐山职业技术学院迎来了一批来自6000公里外雪域高原的特殊客人。

这是一群刻苦勤奋的学生。在学院浓厚的学习氛围中,他们争分夺秒、废寝忘食地学习医学知识、掌握医疗技能。

辽阔的藏西高原,造就了壮美的风景,但看病难、看病远始终困扰着当地的农牧民。

在河北省第十批援藏工作队的协调推动下,日土县23名村医来到唐山,进行为期两年的乡(村)医生培训,这是日土县有史以来参加人数最多、学习时间最长的培训。

自2005年河北省启动智力援阿以来,一批批阿里地区党政干部、专业人才、基层农牧民走进河北挂职锻炼、交流学习,一批批河北专家、老师奔赴阿里开展技能培训、帮扶指导。两地青少年携手开展夏令营、冬令营等活动,累计参与人数1200人次。

“冀藏一家亲”的佳话正在不断续写,“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”已深入人心。

(七)

缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦、海拔高境界更高。

30年来,特别是进入新时代,河北省委省政府深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作、援藏工作的重要指示和党中央历次西藏工作座谈会精神,把对口援藏工作作为一项重要政治任务和义不容辞的责任担当作为。

30年来,河北省不断创新探索对口援藏方式,按照党中央、国务院提出的“分片负责、对口支持、定期轮换”援助方式,通过不懈奋斗,在雪域高原开出了一片绚烂的幸福之花。

30年时间长河,近800名干部人才投身援藏事业,他们中有“全国对口支援西藏先进个人”杨永山、翁树文,中宣部“最美支边人”律庆堂,“全国维护妇女儿童权益先进个人”宋红艳,“河北省最美医生”杜辉,“优秀公务员”田雪林;他们中有连续三批援藏9年的赵曙光,父子援藏张振县、张科杰,夫妻援藏调藏俞江、苏丽丽……他们把青春和热血播洒在雪域高原,也在阿里书写了最美的人生华章。

狮泉河廊桥飞架,两岸灯火璀璨;河北路开阔平坦,沿街店铺林立;影剧院、会议中心、政府大楼,一栋栋建筑拔地而起,“河北援建”字样随处可见;扩建教师公寓、实施清洁取暖、提升医疗教育水平……每个场景,都见证着河北对口援藏给阿里带来的发展之变。

阿里市区中心的象雄文化广场上,每到傍晚人们都会聚集于此,年轻的小伙、美丽的姑娘还会穿上漂亮的民族服装,围在一起跳起欢快的锅庄舞,他们脸上洋溢的笑容,是西藏“稳定、发展、生态、强边”的最好印证。(文/赵书华)