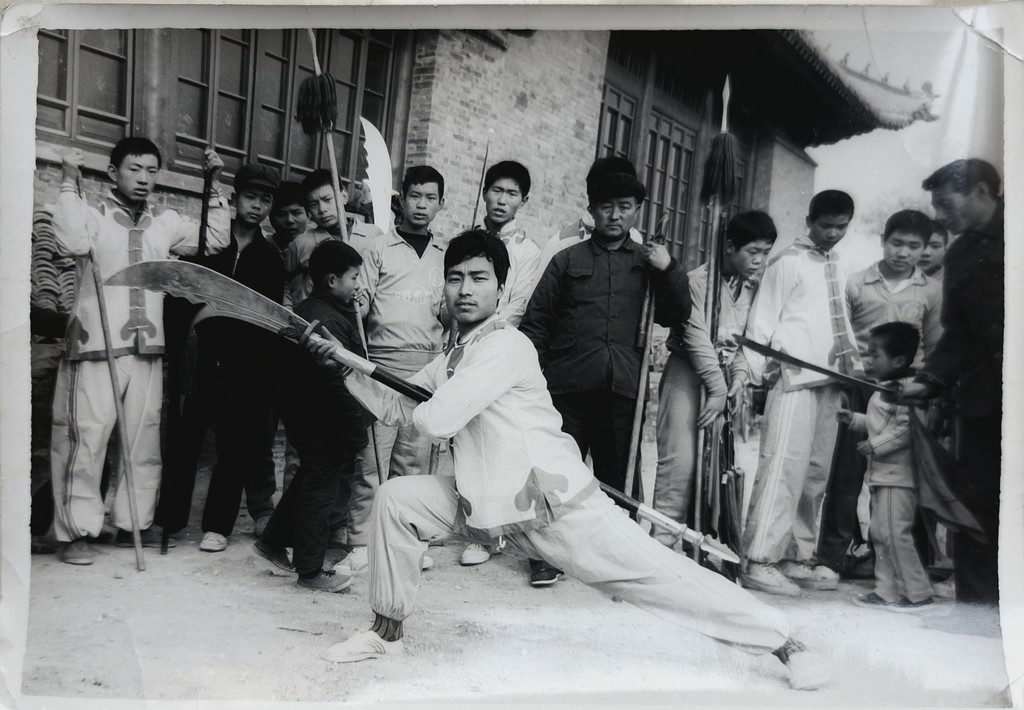

六合拳第八代传人石同鼎演练六合春秋大刀。

非遗名片

沧州武术:中华功夫宝库中的璀璨明珠

沧州武术是中国传统武术的重要遗存,源于春秋,兴于明清,至民国及近代臻于鼎盛。

沧州武术以门类丰富著称。据统计,起源或流传于沧州的拳械门类达53种,占全国129个拳械种类的41%。

沧州武术讲究实战,既有大开大合的勇猛长势,又有推拨擒拿的绝技巧招,具有刚猛剽悍、力度丰满、长短兼备、朴中寓鲜的风格特点,速度快,力度大,章法严谨。

1992年,沧州市被命名为“武术之乡”,是全国第一个获此殊荣的地级市。2006年,沧州武术被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

神功绝技

尽显忠义本色

3月6日傍晚,沧州大运河畔。一处高楼背后的平房区已少有人居住,放学的少年们赶来这里,奔向隐藏其中的燕青武馆。夜幕四垂,城市渐渐安静下来,练武的呼喝声、刀枪的碰撞声不时传出武馆,传向天空。

翌日清晨,天未大亮,沧州大运河湾公园,一群身穿练功服的老年武者开始了新一天的操练。他们挥拳舞臂,徒手进行八极拳攻防练习,动作敏捷灵活,拳拳生风。

习武者是这座城市独特的存在,他们与城市中林立的各类武馆、武校,构成了一个隐匿在现代城市中的武林。

沧州武脉绵延千载不绝,自古以武风剽悍、实战精绝名扬天下。这里汇聚南北拳种之精华,堪称中华武术的重要发源地、拳种富集地和典范传承地。

走进沧州市博物馆武术文化展厅,锈迹斑驳的千般兵刃、栩栩如生的侠士塑像、泛黄斑驳的武学典籍,无不散发着浓郁的江湖气息,瞬间将人引入历史的江河中。

“在春秋时期,沧州刚烈武风便威名远扬,历代薪火相传,武风沿袭不衰,至明末清初,达到鼎盛。武术文化是沧州文化的根脉和底色,是区域文化的核心内涵。”沧州武术文化学者刘永福说。

孟村八极拳第七代传承人吴连枝指导儿子吴大伟习练剑术。(摄于1980年) 吴大伟供图

在漫长的岁月里,沧州一带既是兵家必争之地、布防重镇,又是困苦流放之所。乱世自保的迫切需求,催生了此地的习武之风。

及至大运河开通,沧州又成为水路交通要冲。河间府署的一副楹联“一路通天熙熙近甸昔雄镇;九河行地荡荡辽原此巨枢”清晰说明了这一点。平川沃野,少有地险可据;大河千曲,常有盗匪出没。自此,沧州习武之风更盛。

随着运河漕运兴盛,南北人财物流动频繁,镖局镖师需求激增,许多习武之人、绿林好汉汇聚在沧州一带。人才聚则武艺精,武师之间的切磋交流推动了武艺精进,促使武术文化走向成熟。

习武之人聚众成势,于是,一个尊师重义、崇侠尚武的江湖逐渐在沧州这片土地上形成。

“中国武术之乡不止沧州一个,河南登封、湖北十堰等皆有习武传统,但他们习武多为出世修行之目的,而在沧州,习武乃是为求生存和发展的入世之举。在这里,武术与世俗的碰撞催生了一个侠义江湖。”刘永福说。

绿林江湖,最重“忠义”二字,沧州武术亦不例外。其文化基因,蕴藏在燕赵地域文化之中。

翻开一张战国时期的历史地图,渤海之滨的沧州不但是九河下梢之地,更是燕国与赵国的交接之处。

在刘永福看来,“燕赵自古多慷慨悲歌之士”的地域豪情成就了“沧州多泱泱武风之杰”。他认为:“燕赵文化中好勇任侠、质朴豪放的气质,融入了沧州武术的血脉中,形成了其忠勇诚信、侠肝义胆的精神品格。”

一部《水浒传》,让沧州为人所知。林冲刺配沧州道的故事是否真实存在尚不可知,但《水浒传》所描写的江湖侠义,却真真切切存在于沧州历史中。这般的豪侠气概,不独在书卷里,更在拳脚中、刀光里,化作沧州人世代相传的筋骨。

泊头市六合武馆,每有新生入学,六合拳第八代传承人石同鼎一定要为弟子们讲述同门先人王正谊的故事,教育大家习武者当侠义为先。

王正谊,沧州南门外人,早年习练六合拳,后在北京创办源顺镖局。王正谊行走江湖多年,素来行侠仗义,人送外号“大刀王五”。

在京师,王正谊与谭嗣同结为至交,襄助其变法。维新事败,谭嗣同就义后,无人敢为其收尸。王正谊无所畏惧,为谭嗣同涤血收殓,后又亲自扶柩南下浏阳,送谭嗣同入土为安。此中侠骨豪情,令后世敬仰。

武术江湖,以义立身。沧州武术江湖中,不仅流淌着“为朋友两肋插刀”的仗义,也恪守着“尊师如父,忠义立命”的武者信条。它传承至今,生生不息。

沧州市武术名家王志海已年逾七旬,每年除夕,他都要去很远的农村上坟,祭奠师父肖玉峰,五十年来从未中断。肖玉峰与王志海有过八年师徒之谊,在王志海心中,师恩重于山。即使沧州当地有“70岁不上坟”的说法,王志海也依然坚持,他说:“只要自己活着,就要去‘看’师父。”

今时今日,刀光剑影不再,江湖慢慢远去。但在夜晚与晨曦中,从那些隐于城市各处武者的一招一式中,依稀可见运河岸边的灯火与千年武韵交融在一起。

2024年6月21日,在沧州运河武馆前,一位武者在展示枪术。河北日报资料片

勇猛担当

厚植家国情怀

入八极门者必操练健身保家卫国。

不可持血气之勇欺压弱小,不可在国家用人之际畏缩不前。

一方有难,八方支援,切不可隔岸观火事不关己。

…………

孟村八极拳第七代传承人吴连枝珍藏着一部拳谱,书以绢作封面,弥足珍贵。这本书第一页不讲拳理,而是申明八极拳门规,告诫习武者:习武之意义不在拳脚之利,而在家国之义。

沧州武术拳种中,类似的武训不胜枚举。六合拳,主张御辱有志士、国难无叛逆,主张中正耿直、崇德向善。劈挂拳,武德守则第一条就是“精忠报国”。

“习武的目的,不是争强好胜、逞一时之勇,而是要用学到的功夫帮助他人、守护一方平安,把一身武艺当作保卫家园的本领,这是沧州武术传承的精神。”刘永福说。

侠肝义胆、快意恩仇,是江湖儿女的豪情本色。但在沧州这片土地上,它却升华出家国大义。

孟村回族自治县南部,一道古老的堤坝虽历经千年风雨,但其规模和走向仍清晰可辨。它两米多高、30米宽,自西向东,迤逦曲折。这道堤名为齐堤,是战国时期齐桓公为抵御黄河水患而筑。

古沧州区域不仅是燕赵故地,也是齐国旧疆。在历史的长河中,沧州一地深受燕赵文化和齐鲁文化的双重滋养。

“齐鲁文化中扶危济困、共纾国难的儒家入世精神,是沧州文化的另一重底色。沧州武术在演进中,修齐治平的济世抱负与尚武重义的侠者风范交融在一起,淬炼出为国为民的武侠大义。”刘永福说。

沧州武林中,惩恶扬善、仗义为民的故事有很多,吴连枝最津津乐道于八极拳五世传人、祖父吴会清大闹巡检署一事。

沧州自古盐业发达。清末时,孟村一带设巡监署,专营食盐买卖。然巡监署缺斤短两,盘剥乡里,百姓敢怒不敢言。吴会清闻知此事,决心为百姓伸张正义,率领众弟子捣毁巡监署,百姓拍手称快。不过,吴会清却因此受到官府通缉,流浪关外,多年后才归乡。

沧州武术名家王志海表演劈挂拳。

平日里,沧州武师或设馆授徒强健体魄,或调解纠纷匡扶乡里。山河破碎、民族危亡之时,他们挺身而出,维护国家尊严,提振民族士气。

武术大师霍元甲挫败外国挑衅者的故事家喻户晓,他的祖籍便是沧州东光。清末民初,更有丁发祥、王子平、吉万山、佟忠义等沧州武林豪杰挺身而出,以武会敌,在擂台上屡败外国挑衅者,长民族志气,扬我国威。

有关他们的故事传说,或有演绎成分,然其拳拳报国之心昭然可见,更显沧州武者的赤诚之心。

沧州名人植物园内,一尊气势恢宏的青铜雕塑巍然矗立。一个身披铠甲的将领手持弯弓,跨坐战马,目光如炬。他就是明代抗倭名将、沧州人刘焘。

刘焘自幼习得一身武艺,成年后高中进士。他北疆御虏,沿海抗倭,戎马一生。倭患四起时,他与三百家丁南下抗倭。三百家丁,俱是武艺超强的沧州武林人士。

刘焘带领家丁以及沧州籍士兵千余人东南抗倭十几载,身经百战,杀敌无数,为中华民族解除边患。数百名沧州男儿把生命和鲜血洒在了抗倭战场。

近代,山河震荡,中华民族又临存亡之危。《大刀进行曲》,这首镌刻着中华民族抵御外侮集体记忆的壮歌,所诵唱的故事中,就有沧州武者的身影。

马凤图、马英图兄弟是民国时期的武术家,沧州人士,精通劈挂拳、八极拳等拳术。1933年,日军进犯喜峰口,中国军队奋起抵抗。马英图决心以血肉之躯与敌人短兵相接,誓死保卫国土,亲自率领大刀队夜袭日军营地。白刃战中,他们所创的“破锋八刀”杀得日军难以招架,挫败了日军的进攻势头。此役,极大振奋了中华儿女的抗争精神。

这些家国大义、忠烈壮举,愈发让我们明白:沧州武术的真正招式,并不是克敌制胜的杀伐技法,而是让一个民族永远挺直的脊梁。

穿透历史云烟,再一次细细品味,传承千年的沧州武术,不仅是拳脚功夫的延续,更是一部家国情怀的史诗。(河北日报记者 魏 雨 王雅楠)

相 关

“镖不喊沧”体现沧州武术地位

京杭大运河纵穿沧州全境,使沧州成为南北往来要冲。漕运的繁忙和南北物资的交汇给沧州带来了经济的繁荣,也带来一个新职业——镖师。

保镖业大约起源于唐宋,多因旅途艰辛且常遇歹人盗窃、劫掠财货需要保护人身和货物安全而兴起。运河开通后,漕运越来越繁忙,对走镖护镖的需求也越来越大。

于是,沧州许多习武之人以此为生,保镖逐渐成为沧州人重要的谋生手段。此外,一些武林才俊和落难侠客也纷纷来沧,既可借以谋生,又可以武会友,切磋功夫。

到了清代,“镖师”群体规模、业务范围扩大,职业化程度更高。于是,镖行这个组织形式更加完善的行业应运而生。与此同时,镖局也开始大量出现。

沧州人创立的镖局中,李冠铭创立的沧州“成兴镖局”最为著名,位列全国十大镖局第三。此外,沧州武林人士还在各地开设镖局,尤以“大刀王五”王正谊创立的北京“源顺镖局”最为知名。

镖局经营者或者当家武师,一般是武艺高强、交游广泛、信誉良好、社会知名度高的武林高手。沧州武术高手众多,大量沧州籍武师在全国各地镖局出任镖师,尤以北京、天津、东北地区为最。

由于沧州镖师行业影响力巨大,镖行逐渐形成了“镖不喊沧”的行规。

一般来说,镖师在走镖路上要喊镖,诸如“我武惟扬”“以武会友”之类的说辞,以亮明身份、展示自身实力。但镖行有一个约定俗成的规矩,每到藏龙卧虎之地,都不喊镖号,镖师要下马步行。尤其路过沧州时,必须放下镖旗,悄悄通过,这就是“镖不喊沧”——一个以地域来界定的镖行规矩。

“镖不喊沧”体现了镖行对沧州武林的尊重,反映了当时沧州武术和沧州武林的江湖地位。

明清以来,沧州成为高手云集、拳种富集的热土和各地武术才俊心向往之的武术高地。镖行从业者大多是习武之人。各地镖师,有的本身是沧州人,有的拜师学艺于沧州师父,有的是沧州武师的再传弟子。他们经过沧州时,自然心怀敬畏,不会高声喊镖、耀武扬威。

“镖不喊沧”也是镖行对沧州镖师综合实力的认可。沧州镖师拳脚硬、兵器硬、德行硬,护镖成功率高,为全国镖行树立了标杆,自然赢得了武林同道的尊敬。

文/河北日报记者 魏 雨